13208731.pdf

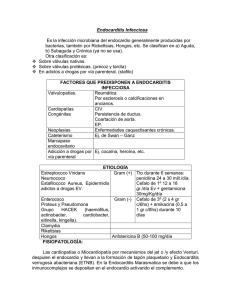

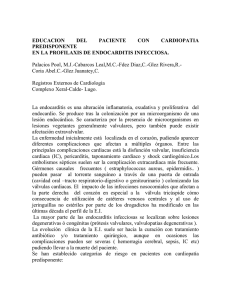

Anuncio