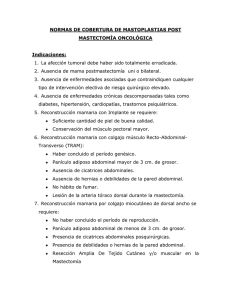

13222259.pdf

Anuncio