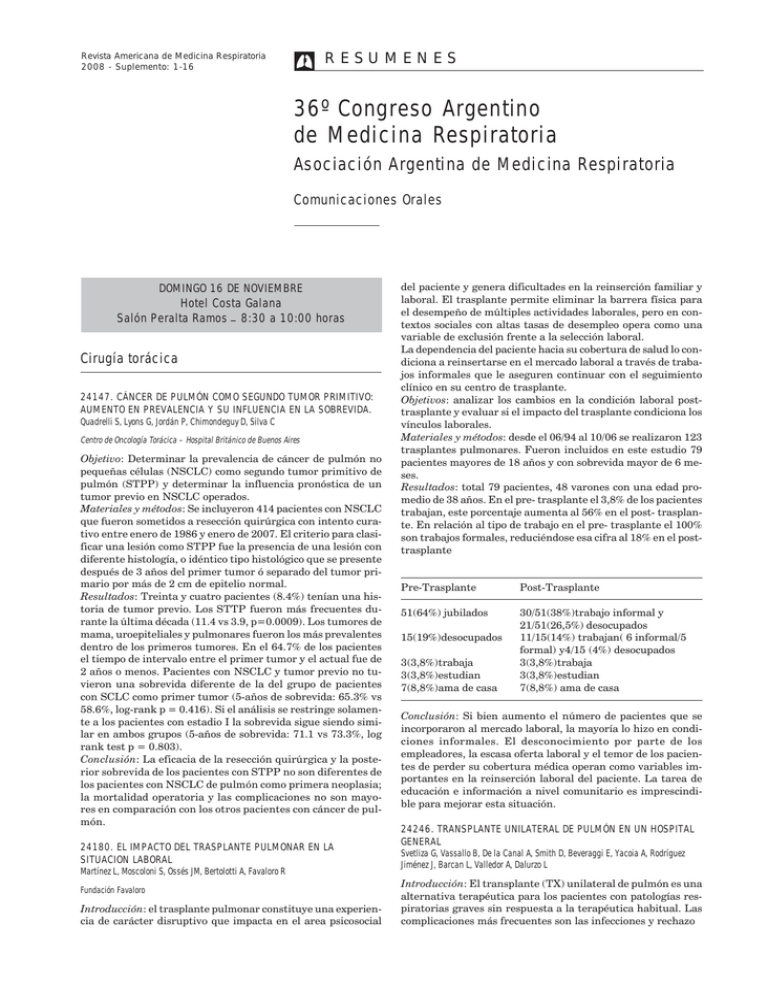

1 Cirug a tor cica

Anuncio