[2015] Revista Mexicana de Psicologia- Validez factorial del NEO-FFI en una muestra mexicana propuesta de una versión reducida.

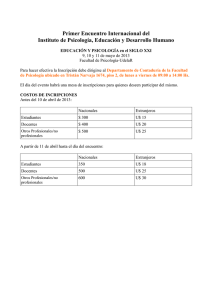

Anuncio

![[2015] Revista Mexicana de Psicologia- Validez factorial del NEO-FFI en una muestra mexicana propuesta de una versión reducida.](http://s2.studylib.es/store/data/003073619_1-9a55b5981bf280e57a22611163fb0818-768x994.png)