[El corredor del laberinto 0.5] Virus letal

Anuncio

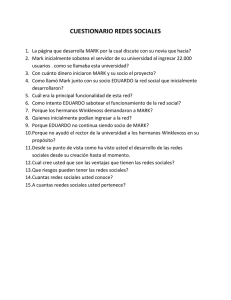

![[El corredor del laberinto 0.5] Virus letal](http://s2.studylib.es/store/data/003561480_1-9e5a9607082f68aab3c05b55a343827b-768x994.png)