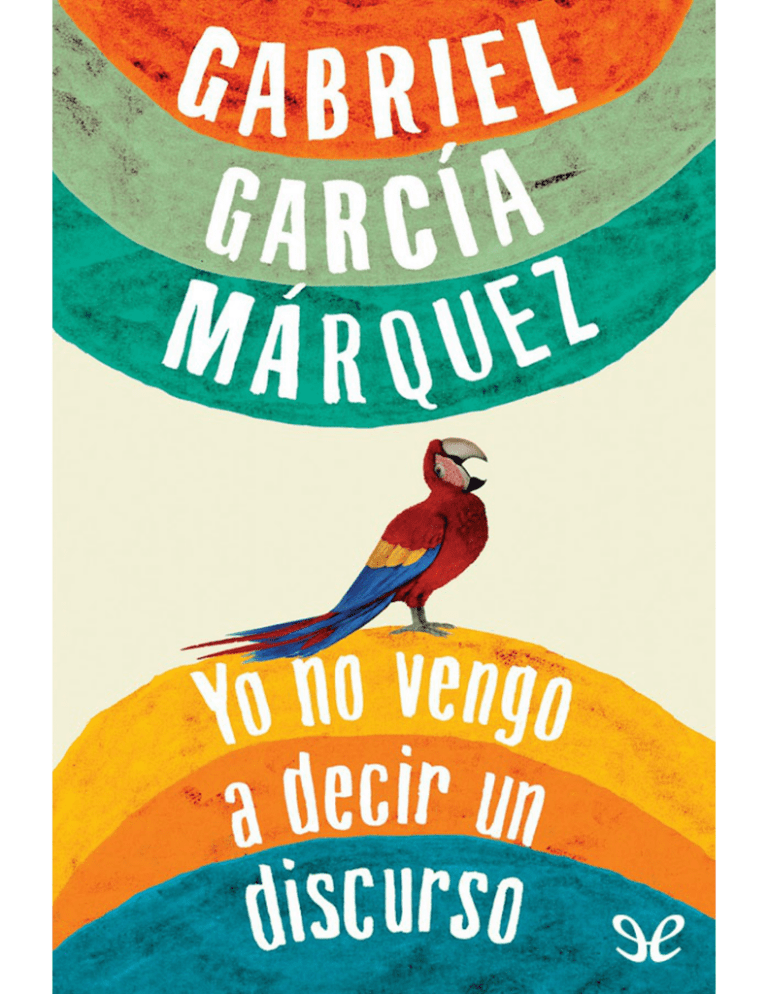

Yo no vengo a decir un discurso

Anuncio