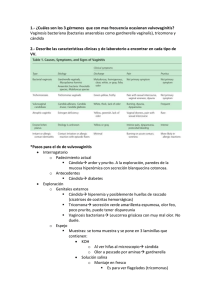

BCIEQ-MBC-034 Conde Miranda Lourdes Narcisa.pdf

Anuncio