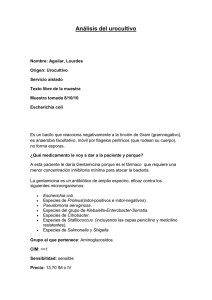

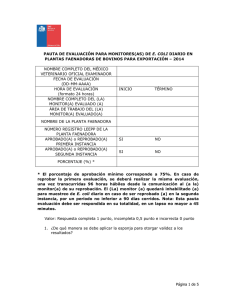

BCIEQ-T-0083 Ordónez Obando Indira.pdf

Anuncio