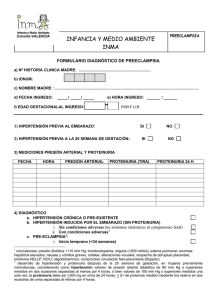

la importancia de la presión coloidosmótica y el índice de briones

Anuncio