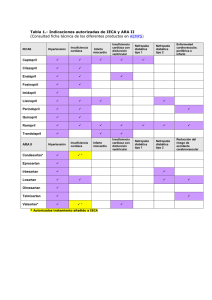

Manual de diagnóstico y tratamiento de insuficiencia

Anuncio