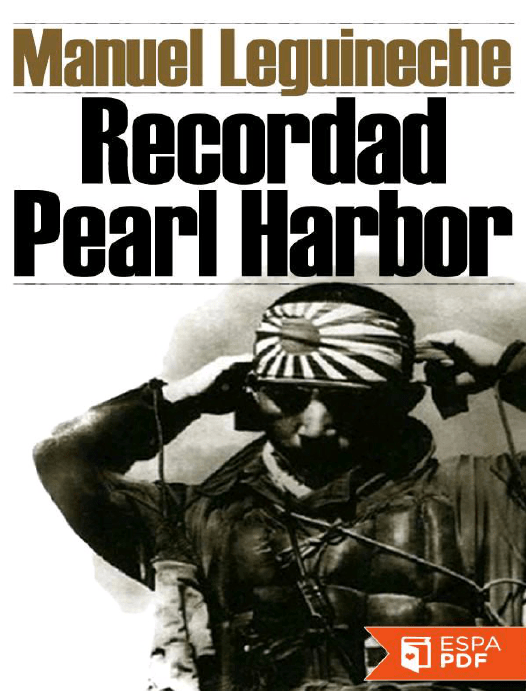

Recordad Pearl Harbor

Anuncio