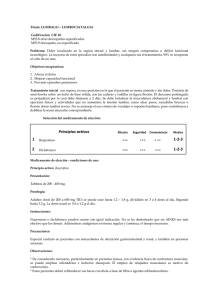

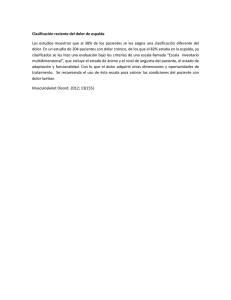

abordajes terapéuticos en el dolor lumbar crónico

Anuncio