mecanoscrito del segundo origen

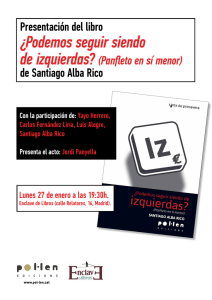

Anuncio