Salud bucodental y calidad de vida oral en los mayores - E

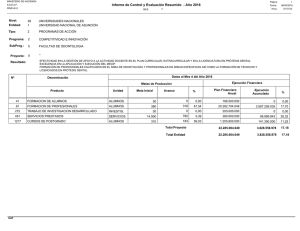

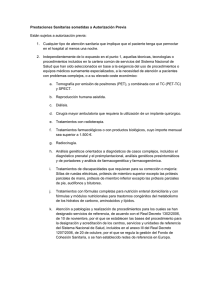

Anuncio