Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri

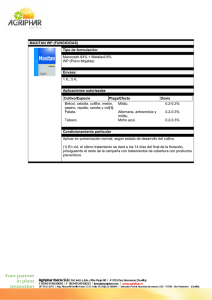

Anuncio