1TM TEMBLOR concepto 42.qxd

Anuncio

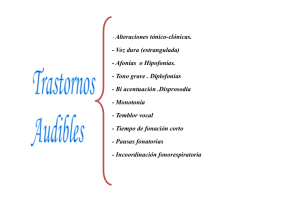

TEMA MONOGRÁFICO TEMBLOR (I) Concepto, fisiopatología, clasificación y exploración J. del Val Fernández y M.J. Catalán Alonso Colsultorio local de Cobeña. Madrid. E l temblor es un movimiento involuntario, oscilatorio y rítmico de una parte del cuerpo, y se genera por la contracción simultánea o alternante de músculos antagonistas1. Puede ser fino o grosero, rápido o lento y puede estar presente en reposo, al mantener una postura o al realizar un movimiento. Como en todo movimiento anormal, la clave para el diagnóstico es la recogida de las características semiológicas mediante la exploración visual. El diagnóstico se puede confirmar mediante la realización de pruebas neurofisiológicas, como la electromiografía (EMG), que pone de manifiesto el carácter rítmico y simultáneo de las contracciones de los músculos antagonistas que ocasionan la oscilación en torno a un eje (generalmente una articulación). Sin embargo, estos estudios no suelen ser necesarios y se llevan a cabo con fines de investigación o en los casos de diagnóstico incierto. El temblor es el movimiento involuntario más frecuente en la práctica clínica y un motivo de consulta habitual. Aun siendo un síntoma frecuente, no suele provocar interferencias funcionales, sino que constituye más bien un problema estético. Por eso, muchos pacientes, especialmente con temblor esencial familiar, no consultan por ello a no ser que cause dificultades en actividades de la vida diaria. El espectro clínico varía entre un fenómeno normal de personas sanas (temblor fisiológico) hasta una manifestación discapacitante de enfermedades graves (temblor cerebeloso). Toda esta variabilidad hace del temblor un signo neurológico importante que puede ayudar a un enfoque diagnóstico según las características peculiares de cada caso, obligando a una caracterización más pormenorizada del temblor, como veremos en su clasificación y exploración. FISIOPATOLOGÍA El temblor patológico aparece cuando el patrón de activación muscular continuo que se da en condiciones normales es reemplazado por descargas rítmicas, bruscas y breves, demostrables en el EMG, que implican de una manera sincrónica o alternante músculos antagonistas2. Esto se debe a que, en los casos de temblor, el sistema nervioso central (SNC) conduce una serie de estímulos fásicos y rítmicos. Para explicar este hecho, en la actualidad se aceptan 3 hipótesis: a) teoría del oscilador central. Existencia de un oscilador en el SNC que determina la aparición de estos impulsos cuando aparece un desequilibrio (enfermedad de Parkinson, temblor esencial); b) oscilación del arco reflejo muscular (temblor asociado a las neuropatías periféricas), y c) combinación de las anteriores. Teoría del oscilador central Determinadas regiones del SNC pueden presentar oscilaciones espontáneas y enviar órdenes motrices de carácter rítmico. Así, hay dos regiones en el SNC que afectan las vías motrices y tienen capacidad de mostrar una actividad oscilatoria bajo ciertas condiciones. Estas regiones son la oliva inferior3, situada en el bulbo raquídeo, y los núcleos de relevo del tálamo4. La oscilación aparece por la combinación de las propiedades intrínsecas de los canales iónicos en estas regiones, implicadas en el potencial de acción transmembrana, y por las interconexiones con otras áreas del SNC, reguladoras de esta actividad neuronal. Así, la oliva inferior puede generar una actividad oscilatoria a 10 Hz3 por la actuación de canales de calcio y potasio controlados por vías cerebelosas gabaérgicas (núcleos cerebelosos) y por vías no gabaérgicas procedentes del tronco encefálico rostral. Esto podría estar implicado en la génesis tanto del temblor fisiológico (actuación de catecolaminas sobre funcionalidad de canales iónicos) como del temblor esencial (alteración de vías de conexión). Por otro lado, los núcleos de relevo del tálamo4 poseen neuronas que en condiciones de hiperpolarización producen impulsos nerviosos espontáneos de 4 a 6 Hz de frecuencia. Estos núcleos pueden ser determinantes en la génesis del temblor parkinsoniano, como se demuestra de forma indirecta por su frecuencia de descarga de 4-6 Hz y la mejoría o desaparición con la talamotomía o estimulación talámica. Oscilación del arco reflejo muscular El arco reflejo muscular provoca una contracción muscular involuntaria desencadenada por los cambios de longitud de las fibras musculares, con lo que se produce un retraso de milisegundos entre el estiramiento muscular y la contracción que aparece como reacción. En condiciones normales este retraso no tiene significación, pero cuando hay una debilidad muscular asociada y se acoplan5 la oscilación del arco reflejo y las frecuencias de oscilación mecánica por falta de tono muscular, puede aparecer un temblor clínicamente evidente (temblor asociado a ciertas neuropatías periféricas). Teoría mixta Implicación de mecanismos centrales y periféricos en la génesis de los distintos tipos de temblor. Como resumen de este apartado, podemos concluir que la fisiopatología del temblor no está totalmente dilucidada hoy por hoy; sin embargo, parece que los diferentes tipos de temblor pueden involucrar áreas diferentes sin que exista una teoría capaz de unificar la génesis de los diferentes cuadros de temblor. CLASIFICACIÓN Se puede realizar una clasificación en virtud de múltiples criterios; sin embargo, la más útil desde el punto de vista práctico es considerar la aparición con el reposo o la acción y, dentro de este último, diferenciar entre su aparición con la postura (postural) o el movimiento voluntario (cinética). TEMA MONOGRÁFICO TEMBLOR (I) ¿El paciente tiene un temblor? Concepto, fisiopatología, clasificación y exploración J. del Val Fernández y M.J. Catalán Alonso No Mioclonía rítmica Asterixis Clonus Epilepsia parcial continua Corea Tics ¿Características del temblor? SÍ Inicio (agudo, subagudo, crónico) Historia familiar Respuesta al alcohol Secuencia de inicio (simetría, lateralidad) Medicación, drogas Historia clínica Bradicinesia Distonía Signos cerebelosos, piramidales, neuropáticos o sistémicos Exploración datos asociados Exploración del temblor Frecuencia Baja (< 4 Hz) Media (4-7 Hz) Alta (> 7 Hz) Postural Cinético Figura. 1 Algoritmo diagnóstico del síndrome tremórico. TABLA I Clasificación sindrómica del temblor basada en su frecuencia y activación Temblor fisiológico Temblor fisiológico exacerbado Temblor esencial Temblor parkinsoniano Temblor cerebeloso Temblor de Holmes (rúbrico) Temblor neuropático Temblor psicogénico Temblor distónico Temblor farmacológico y tóxico 8-12 Hz 8-12 Hz 4-12 Hz 4-9 Hz < 5 Hz < 4,5 Hz 4-11 Hz 4-10 Hz 4-7 Hz 3-12 Hz Otra clasificación útil es la que tiene en cuenta la frecuencia del temblor, valorada en Hz (ciclos/segundo). Aunque no es un hallazgo constante, diferentes tipos de temblor suelen tener una frecuencia más típica. En cuanto a su frecuencia, el temblor se clasifica en: a) baja frecuencia, < 4 Hz; b) media frecuencia, 4-7 Hz, y c) alta frecuencia > 7 Hz. Con estos dos parámetros o características clínicas (frecuencia y aparición con reposo o acción) podemos caracterizar los diferentes tipos de temblor en las diferentes entidades clínicas bien diferenciadas: temblor fisiológico, esencial, parkinsoniano, cerebeloso, distónico, farmacológico, Holmes, etc. (tabla I). EXPLORACIÓN DEL TEMBLOR (fig. 1) Reposo Acción Tabla 1 Frecuencia – Temblor postural. Está presente cuando se mantiene voluntariamente una postura contra gravedad (requiere contracción muscular). Puede ser específico de una determinada postura (postura específica) o afectar a varias. – Temblor cinético. El temblor aparece durante un movimiento voluntario que implica desplazamiento de la parte del cuerpo afectada. También puede ser específica de una tarea o no. Activación Síndrome tremórico Diagnóstico El temblor de acción es el que aparece durante cualquier contracción muscular voluntaria. Es el tipo de temblor que puede ser incapacitante en diferente grado, según su gravedad. Incluye dos tipos: Activación Reposo Postural Cinética 0 0 + ++ 0 ++ 0 0 + + + ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ + + + + ++ ++ + + ++ ++ 0: ausente; +: puede estar presente; ++: requerido para el diagnóstico. El temblor de reposo es el que aparece en una parte del cuerpo en condiciones de ausencia de actividad muscular voluntaria; la extremidad afectada debe estar apoyada para evitar el efecto de la gravedad y relajada. Es el característico de la enfermedad de Parkinson. A veces es difícil observarlo durante la evaluación de un paciente, ya que no se relaja adecuadamente. En estos casos puede observarse cuando el paciente está concentrado en otra actividad motriz, como por ejemplo durante la marcha. No condiciona ninguna limitación funcional y los pacientes suelen estar preocupados sólo por sus implicaciones estéticas. Para realizar la exploración del temblor son necesarias la observación y descripción pormenorizada de sus características semiológicas: 1. Topografía: cabeza (mandíbula, lengua, paladar), extremidades o tronco. 2. Condición que activa el temblor: a) reposo, y b) acción: postural (posición específica o en varias posiciones) o cinética (tarea específica o no) 3. Frecuencia del temblor: baja, media o alta. 4. Examen neurológico (en búsqueda de otros signos de disfunción neurológica asociados): bradicinesia o acinesia, tono muscular, alteraciones posturales, distonía, o signos cerebelosos, piramidales, neuropáticos o sistémicos. 5. Historia clínica: inicio del temblor, historia familiar, respuesta al alcohol, secuencia de inicio (lateralidad y simetría) y patología asociada (piernas inquietas, polineuropatía, etc.), medicación, abuso de drogas. Para caracterizar el temblor se debe valorar la zona afectada en reposo, manteniendo una postura y realizando un movimiento voluntario. Si afecta a los brazos es útil realizar una prueba de dibujo de espirales (a mano alzada o sin apoyo) que permitirá poner de manifiesto un componente de acción (como aparece por ejemplo en el temblor esencial) y una prueba de escritura si hay afectación de la mano dominante. Llegados a este punto, se debe haber establecido el diagnóstico de un síndrome tremórico diferenciándolo de otros trastornos del movimiento que pueden inducir a error y que, a diferencia del temblor, suelen ser arrítmicos y no oscilan alrededor de un eje. De ellos destacamos: – Mioclonías. Fenómeno motor involuntario súbito, rápido y brusco generado por breves contracciones musculares (10-100 ms). En algunos casos pueden presentarse de forma repetitiva y rítmica (mioclonía rítmica) simulando un temblor6 (temblor cortical). En estos casos se produce una actividad electroencefalográfica que prece- TEMA MONOGRÁFICO TEMBLOR (I) Concepto, fisiopatología, clasificación... J. del Val Fernández y M.J. Catalán Alonso de a la contracción muscular, permitiendo la diferenciación de un temblor que no traduce un correlato electroencefalográfico. – Asterixis. Se produce por una pausa súbita en el tono muscular ocasionando una sacudida brusca de la extremidad, seguida de un movimiento en sentido contrario cuando se recupera la actividad muscular. Esta característica aleteante y arrítmica del movimiento lo diferencia del temblor. Se presenta en encefalopatías metabólicas cuando es bilateral y en lesiones focales cerebrales cuando es unilateral. Con mayor frecuencia afecta a los dedos de las manos y se evoca al mantener los miembros superiores elevados en extensión. – Clonus. Movimiento rítmico alrededor de una articulación que aparece al hacer un estiramiento de ciertos grupos musculares. Forma parte del síndrome de lesión de la vía motriz piramidal. En la exploración el estiramiento muscular produce un aumento del clonus pero no del temblor. Se explora con mayor frecuencia haciendo una flexión dorsal rápida del pie. – Corea. Movimientos súbitos, arrítmicos y no sostenidos con un patrón de distribución espacial y temporal variable, que fluyen de unas zonas corporales a otras de forma impredecible, irregular y no estereotipada7. El carácter migratorio e imprevisible de los movimientos lo diferencian del temblor. El ejemplo típico son las discinesias coreicas del paciente parkinsoniano tratado con levodopa. – Tics. Movimientos espontáneos sin finalidad específica que alteran súbitamente la actividad motriz normal8. Se preceden de sensaciones premonitorias y pueden ser suprimidos de forma temporal (con sensación de tensión psicológica), aumentan en situaciones de estrés y en el relax tras la actividad. A diferencia del temblor suelen afectar a la musculatura axial y proximal. Los pacientes son capaces de reproducirlos voluntariamente, y esto los diferencia clínicamente de otros movimientos anormales. Pueden tener una afectación focal o multifocal. – Epilepsia parcial continua. Crisis comiciales motrices con clonismos repetidos y rítmicos que afectan a una extremidad y pueden presentarse con intervalos de tiempo asintomáticos. La aparición súbita, la ausencia de antecedentes de temblor y su aparición en pacientes con historia de epilepsia orientan el diagnóstico. Todo esto queda refrendado por la aparición de actividad de puntas en el electroencefalograma (EEG). Bibliografía 1. Findley LJ, Koller WC. Definitions and behavioral classifications. En: Findley LJ, Koller WC, editores. Handbook of tremor disorders. Nueva York: Marcel Dekker, 1995; p. 1-7. 2. Rothwell JC. Physiology and anatomy of possible oscillators in the central nervous system. Mov Disord 1998;13(suppl 3):24-8. 3. Llinas R. Rebound excitation as the physiological basis for tremor: a biophysiological study of the oscillation properties of mammalian central neurones in vitro. En: Findley LJ, Koller WC, editores. Handbook of tremors disorders. Nueva York: Marcel Dekker, 1984; p. 165-82. 4. Ashby P, Lang AE, Lozano AM, et al. Motor effects of stimulating the human cerebellar thalamus. J Physiol 1995;489:287-98. 5. Matthews PBC. Spindle and motoneural contributions to the phase advance of the human stretch reflex and the reduction of tremor. J Physiol 1997;498:249-75. 6. Obeso JA. Classification, clinical features and treatment of myoclonus. En: Watts RL, Koller WC, editores. Movement disorders. Nueva York: McGraw and Hill, 1997; p. 541-50. 7. Poewe W, Wenning GK. Chorea and ballism. En: Tolosa E, Koller WC, Gershanik OS. Differential diagnosis ad treatment of movement disorders. Boston: Butterworth-Heinemann, 1998; p. 77-88. 8. The Tourette Syndrome Classification Study Group. Definitions and classification of tics disorders. Arch Neurol 1993;50:1013.