Zona Central del Valle del Mantaro

Anuncio

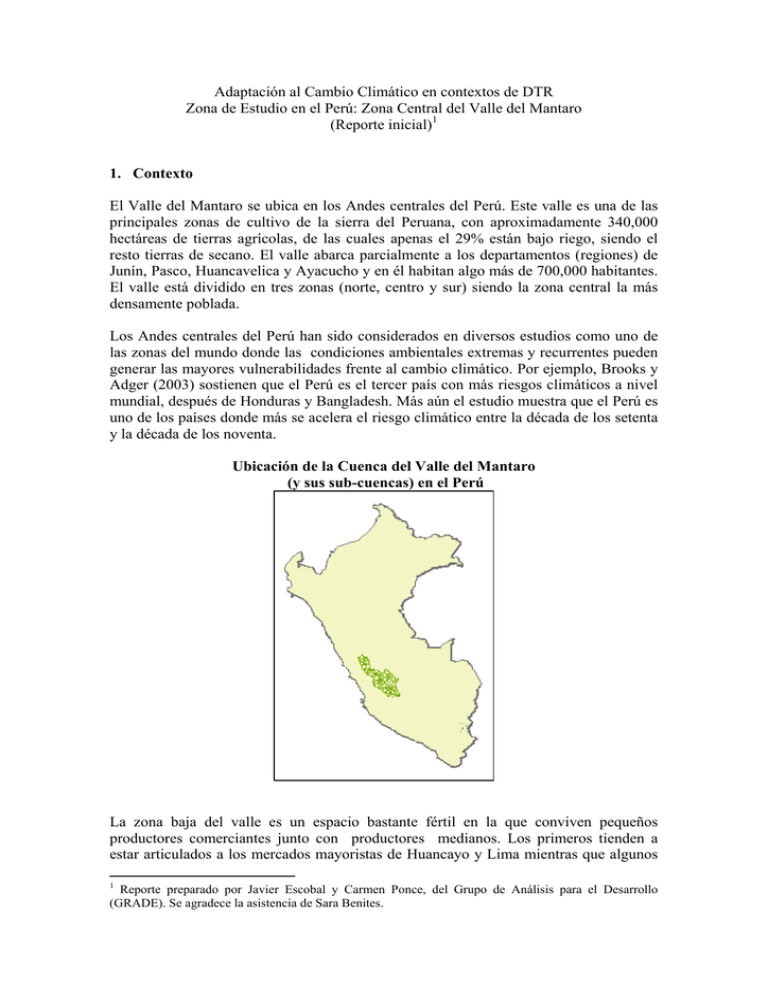

Adaptación al Cambio Climático en contextos de DTR Zona de Estudio en el Perú: Zona Central del Valle del Mantaro (Reporte inicial)1 1. Contexto El Valle del Mantaro se ubica en los Andes centrales del Perú. Este valle es una de las principales zonas de cultivo de la sierra del Peruana, con aproximadamente 340,000 hectáreas de tierras agrícolas, de las cuales apenas el 29% están bajo riego, siendo el resto tierras de secano. El valle abarca parcialmente a los departamentos (regiones) de Junín, Pasco, Huancavelica y Ayacucho y en él habitan algo más de 700,000 habitantes. El valle está dividido en tres zonas (norte, centro y sur) siendo la zona central la más densamente poblada. Los Andes centrales del Perú han sido considerados en diversos estudios como uno de las zonas del mundo donde las condiciones ambientales extremas y recurrentes pueden generar las mayores vulnerabilidades frente al cambio climático. Por ejemplo, Brooks y Adger (2003) sostienen que el Perú es el tercer país con más riesgos climáticos a nivel mundial, después de Honduras y Bangladesh. Más aún el estudio muestra que el Perú es uno de los países donde más se acelera el riesgo climático entre la década de los setenta y la década de los noventa. Ubicación de la Cuenca del Valle del Mantaro (y sus sub-cuencas) en el Perú La zona baja del valle es un espacio bastante fértil en la que conviven pequeños productores comerciantes junto con productores medianos. Los primeros tienden a estar articulados a los mercados mayoristas de Huancayo y Lima mientras que algunos 1 Reporte preparado por Javier Escobal y Carmen Ponce, del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). Se agradece la asistencia de Sara Benites. pequeños productores organizados así como productores medianos han logrado articularse a la agroindustria y al mercado de exportación. Por su parte, en las zonas altas se ubican hogares rurales que diversifican sus fuentes de ingreso entre la agricultura y la actividad ganadera, ambas de subsistencia. Es importante resaltar, asimismo, que en el valle del Mantaro encontramos distintos microclimas que hacen que productores relativamente cercanos puedan enfrentar condiciones climáticas marcadamente distintas (diferente temperatura, fenómenos particulares como las heladas o los veranillos, etc.) y estaciones marcadas a lo largo del año (Trivelli, Escobal y Revesz, 2007). Esta particularidad convierte a la cuenca del Mantaro como un espacio particularmente útil para explorar cómo distintos tipos e intensidades de condiciones climáticas afectan de manera diferenciada a poblaciones similares, y cómo distintos grados de organización de la población pueden generar que espacios rurales que enfrentan similar peligro o amenaza ambiental muestren distinto grado de vulnerabilidad frente al cambio climático. Cabe señalar que en la actualidad se vienen implementando en algunos sectores del Valle del Mantaro distintos programas públicos que pretenden mejorar el manejo de los recursos naturales, la eficiencia en el manejo del riego y el manejo de los cultivos y las crianzas, lo que tendría efectos sobre la capacidad de adaptación frente al cambio climático de los pobladores beneficiados por estos programas. Entre los programas que se implementan en la zona, destacan dos financiados por el Banco Mundial: el Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI, y el proyecto Efectos del Cambio Climático y Opciones de Respuesta en la Cuenca del Río Mantaro (INIA). . 2. Riesgos ambientales, Vulnerabilidad y Estrategias de Adaptación en el Valle del Mantaro Una importante ventaja de estudiar la vulnerabilidad y las estrategias de adaptación en el Valle del Mantaro es que existe información detallada sobre la vulnerabilidad que enfrenta este valle así como simulaciones sobre escenarios posibles frente al cambio climático realizados para esta región del país. El trabaja realizado por el Instituto Geofísico del Perú - IGP (2005) en tres volúmenes (diagnóstico de la cuenca y vulnerabilidad presente y futura frente al cambio climático) representa un punto de partida muy útil para caracterizar las distintas sub-cuencas en el valle del mantaro y cómo podrían verse afectadas en distintos escenarios de cambio climático. El estudio reconoce que la amplitud de la cuenca, y sus diferencias biofísicas y socioeconómicas hacen que las vulnerabilidades y estrategias de adaptación sean marcadamente distintas dependiendo de la sub-cuenca que se estudie. El trabajo distingue tres grandes zonas en el valle (norte, centro y sur) pero reconoce que aún al interior de estas zonas en cada sub-cuenca y en las partas altas y bajas de dichas sub-cuencas los impactos pueden ser marcadamente distintos por lo que se requiere estudios a niveles de desagregación geográfica muy altos para evitar hacer generalizaciones poco útiles. A nivel de diagnóstico las principales conclusiones a las que arriba el informe liderado por el IGP son: • Las heladas, las sequías y los problemas relacionados con la geología superficial (especialmente deslizamientos y erosión de suelos) son los principales peligros naturales que se pueden identificar en la cuenca y son factores de agravamiento de la vulnerabilidad frente al cambio climático. • El estudio identifica que la parte central del valle del Mantaro, donde se ubica la mayor parte de la población que habita la cuenca, es una de las áreas de mayor vulnerabilidad. En dicha zona se ubican las dos ciudades más importantes del valle: Huancayo y Jauja. Alrededor de estas zonas, la escasez del agua durante los meses de estiaje (abril a octubre) generaría importantes espacios de conflictos entre los distintos usuarios de éste recurso. • Durante los últimos 50 años se ha observado un incremento en la temperatura máxima de alrededor de 1.3°C, junto con una disminución de 15% de las precipitaciones en el mismo lapso. La frecuencia de heladas ha presentado una tendencia general de aumento (8 días adicionales por década). Las tendencias asociadas a la temperatura mínima y la intensidad de las heladas, por otro lado, no han mostrado una tendencia general significativa. • Los escenarios climáticos futuros elaborados para la cuenca del río Mantaro, sugieren que la tendencia al aumento de las temperaturas máximas, reducción de las precipitaciones y aumento en la frecuencia de las heladas continuaría. Bajo ese escenario el límite superior de los cultivos (altitudes máximas) se podrían modificar de manera sustantiva. Por ejemplo, la reducción del límite máximo del maíz de 3600 a 3450 msnm podría llevar a una pérdida en el área que se puede dedicar a ese cultivo del orden del 50%. • El incremento en las temperaturas máximas en el valle y la reducción de las precipitaciones pueden llevar a un cambio en la incidencia y la severidad de plagas, especialmente en los dos cultivos más importantes del valle: rancha, gorgojo de los andes en el caso de la papa; y gusano mazorquero, en el caso del maíz. • La reducción importante en la disponibilidad de agua podría incrementar los niveles de conflicto existentes en la actualidad, los que podrán ser moderados dependiendo de la infraestructura de almacenamiento y de riego existente y del grado de desarrollo de las organizaciones de riego. • En las partes altas de la cuenca, las reducciones en la disponibilidad de agua y el aumento de la frecuencia de las heladas afectaría de manera sustantiva la producción de pastos y por lo tanto la capacidad de producción ganadera (ovinos y vacunos) de los segmentos de población más pobre que habitan las partes altas de la cuenca. 3. Objetivos de la Investigación y Selección de sitios El estudio del IGP (2005) asevera que la población de la cuenca del Valle del Mantaro percibe su realidad ambiental con claridad, lo que debería permitir desarrollar espacios de diálogo y propuesta para enfrentar las vulnerabilidades identificadas2. Sin embargo, 2 Como era de esperar, según el estudio del IGP, la población no reconoce la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. conocemos muy poco sobre las estrategias de adaptación – individual y colectiva – que los hogares rurales que viven en el valle del Mantaro están adoptando o podrían adoptar de continuar las tendencias descritas en la sección anterior. El propósito de esta investigación, tal como se encuentra plasmado en los términos de referencia, es entender las iniciativas que se vienen dando o que se pueden desarrollar a escala local para incrementar la capacidad de los actores locales y las comunidades de enfrentar la mayor vulnerabilidad que trae el cambio climático. Para ello, el estudio explorará las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué estrategias emplean los hogares para reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático (riesgo climático)? ¿Qué rol juega el mayor o menor acceso a activos privados y públicos en su capacidad de adaptación? ¿Qué rol juegan los distintos grupos sociales (con mayor o menor capital social y mayor o menor experiencia enfrentando riesgos climáticos) en su capacidad a enfrentarse al cambio climático? ¿Qué rol juegan distintos arreglos de gobernanza en lograr una mayor capacidad adaptativa frente al cambio climático en el territorio, desarrollando opciones más o menos inclusivas? ¿Qué rol juega la mayor o menor interacción entre instituciones locales y las regionales, nacionales y supranacionales en la capacidad de adaptación frente al cambio climático? En la medida que en el Valle del Mantaro ya existen otros proyectos financiados por el Banco Mundial, la identificación de la zona de estudio contempla, junto con el criterio de elegir un área idónea para responder a las preguntas de investigación, la búsqueda de complementar esfuerzos con las iniciativas que ya están en marcha, estableciendo vínculos estratégicas tanto con PSI como con INIA para utilizar de la manera más eficiente los resultados del estudio. Cabe resaltar que intervenciones como la del Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI3, serán exploradas en el estudio en la medida que fortalecen capacidades de adaptación desde el manejo del recurso hídrico. Este programa desarrolla actividades en el territorio estudiado, en particular en Masma Chicche, distrito que –como se verá más adelante - formará parte del estudio tanto cualitativo como cuantitativo. Para desarrollar la estrategia de investigación se ha decidido focalizar el estudio en la parte media del valle del Mantaro; específicamente en un territorio claramente definido: la sierra de la provincia Jauja4 (ver mapa 1). Las ventajas de focalizarse en este espacio es que la provincia de Jauja puede identificarse claramente como un “territorio” en el sentido de ser un espacio con una identidad construida socialmente. Jauja, no sólo es la primera capital del Perú5, sino que tiene una larga tradición de acción colectiva.6 No hay 3 Al respecto ver Faure et al. (2008). Una pequeña porción de la Provincia de Jauja se ubica fuera del territorio: el distrito de Monobamba (región selva) y el distrito de Canchayo (donde se ubica la SAIS Tupac Amaru, cuyo radio de influencia se extiende hacia otros distritos de la Región Lima). 5 La fundación española de Jauja se remonta al 5 de abril del 1534, bajo el nombre de "la muy noble ciudad de Jauja". Jauja es la segunda ciudad fundada por los españoles en Nueva Castilla, a la que se le dio la categoría de capital de gobernación, por lo que se le conoce como “Primera Capital Histórica del Perú”. 6 La ocupación del territorio se remonta a los grupos étnicos precolombinos de los Xauxas y los Huancas. Durante el incanato se crea el centro administrativo de Hatun Xauxa que es considerado segundo en 4 duda que Jauja puede considerarse como un territorio con una identidad construida socialmente y una base de recursos naturales que genera fuertes interdependencias que pueden traducirse en un proyecto de desarrollo común. Tal como hemos indicado, en la cuenca del Mantaro se pueden encontrar distintos microclimas que hacen que actores sociales relativamente cercanos puedan enfrentar condiciones climáticas muy distintas. Jauja no es la excepción: en este territorio se pueden identificar distintas micro-cuencas donde las diferencias de altitud, geología, temperatura, precipitación son muy marcadas, generando distintos patrones de uso del suelo, agua y demás recursos naturales. Mapa 1: Zona de Estudio La Provincia de Jauja en el Valle del Mantaro Microecuencas Seleccionadas en el Valle del Mantaro El mapa 1 muestra la ubicación del área de estudio mientras que el mapa 2 muestra en detalle dicha área. La zona de estudio puede ser dividida en tres subuencas (ubicadas en la margen izquierda del río Mantaro): a) Quisuarcancha; b)Yanamarca y c) Yacus. El resto del área de estudio esta formado por diversas pequeñas microcuencas, y un conglomerado urbano (la ciudad de Jauja). El cuadro 1 presenta en forma detallada una caracterización de las distintas subcuencas. importancia, luego del Cusco. Más recientemente, a fines del siglo XIX, Jauja gana notoriedad por su participación en la guerra de Pacífico, debido a la presencia de las guerrillas campesinas, lideradas por Andrés Avelino Cáceres que resistieron exitosamente la invasión Chilena. Mapa 2: Area de Estudio Aunque a lo largo de toda la provincia de Jauja destacan la actividad agrícola (cultivos de maíz, papa, habas, trigo, alcachofas) y la actividad pecuaria (crianza de vacunos y ovinos), las diferencias de altitud, topografía del terreno así como el acceso a infraestructura vial y de comunicaciones generan importantes diferencias subregionales. El estudio se concentrará en dos subcuencas: la subcuenca de Yanamarca y la subcuenca de Yacus. Es interesante anotar que las subcuencas de Yanamarca y de Yacus son en promedio similares entre sí, aunque al interior de ambas subcuencas hay un importante nivel de heterogeneidad que reproduce razonablemente la heterogeneidad de todo el territorio. Mientras que el grueso de la subcuenca del Yanamarca se ubica entre los 3300 y 3500 m.s.n.m., la mayor parte de la población de la cuenca de Yacus se ubica entre los 3300 y 3800 m.s.n.m.,. Producto de ello la importancia relativa de la actividad ganadera (que incluye el cultivo de pastos así como la actividad ganadera de vacunos y ovinos) es algo mayor en esta segunda sub-cuenca. En la sub-cuenca de Yanamarca, en cambio, la actividad agrícola es más importante y con mucho mayor vinculación a los mercados. Moderado Alto Moderada Moderada Baja Moderada Escasamente habitado Crítico Moderado Moderado Bajo Alta Alta Moderada Densidad poblacional Peligro de heladas Peligro de sequías Peligro de geología superficial Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica (IVS) IVS Heladas IVS Sequías Alto Crítico Alto 1000-1200mm Moderada Alta Moderada Alta 200-400mm Pajonal altoandino Actividad agropecuaria Altamente habitado 10.1-100mm Pajonal altoandino Muy alta 800-1100mm Alta 100-200mm Año seco (1992) Año lluvioso (1973) Probabilidad de Heladas (Tº mín < 0ºC) Probabilidad de Heladas (Tº mín < 5ºC) Escorrentía anual Cobertura vegetal Moderada Moderada Alto Moderado Bajo Moderado Moderada Alto 800-1000mm Muy baja Baja Alta Muy alta 10-200mm Actividad agropecuaria Densamente habitado Subcuenca o Microecuenca Yacus Yanamarca Centro Centro Semihúmedo Semihúmedo 700-800mm 600-650mm 0º – 4º 0º – 2º 12º – 18º 14º – 16º 0.1º – 2º 10.1º – 12º 10.1º – 12º 100-300mm 100-200mm Norte Semiseco Semihúmedo 600-650mm -1.9º – 0º 8º – 12º 0.1º – 2º Quisuarcancha Cuadro 1: Caracterización de las Principales Sub-cuencas en el Área de Estudio Zona Clima Precipitaciones por año Temperatura mínima Temperatura máxima Temperatura media Característica Moderada Moderada Moderada Moderado Alto Moderado Alto 800-900mm Baja Moderada Baja Moderada 100-200mm Actividad agropecuaria Pajonal altoandino Moderadamente habitado Normalmente habitado Alto 300-400mm Microcuencas* Centro Semihúmedo 600-700mm 0º – 2º 14º – 16º 10.1º – 12º 18 142 hab. Masma; 2 229 hab. Huertas; 1 865 hab. Paca; 1 251 hab. Yauli; 1 640 hab. Pancán; 1 398 hab. Molinos; 1 816 hab. S. Pedro de Chunán; 974 hab. Julcán; 848 hab. Ricran; 1 972 hab. Ataura; 1 269 hab. Huamali: 1 968 hab. Masma Chicche: 912 hab. 3461 - 4158 m.s.n.m. 3 046 hab. Pomacancha; 2 141 hab. Janjaillo; 905 hab. Población total de la subcuenca o microcuenca Población total 2007 por distrito Alta Moderada Baja Masma (3460), Huertas (3380), Paca (3390) Yauli (3400), Pancán (3400) Molinos (3430), San Pedro de Chunán (3390), Julcán (3460) Ricran (3675) Ataura (3344) Huamali (3339) Masma Chicche (3650) 3312 - 4153 m.s.n.m. Acolla; 8 402 hab. Marco; 2 041 hab. Tunan Marca; 1 404 hab. 11 847 hab. 3390 - 3806 m.s.n.m. Baja Moderada Acolla (3467) Marco (3461) Tunan Marca (3470) Subcuenca o Microecuenca Yacus Yanamarca Rango de altitud de subcuenca [1] Pomacancha (3806) Janjaillo (3698) Moderada Quisuarcancha Cuadro 1: Caracterización de las Principales Sub-cuencas en el Área de Estudio IVS Peligro de geología superficial Altitud por distrito (msnm) Característica Llocllapampa; 1 343 hab. Curicaca; 1 756 hab. Parco; 1 504 hab. Jauja; 16 524 hab. Yauyos; 9 377 hab. Sausa; 2 806 hab. 33 310 hab. 3302 - 3926 m.s.n.m. Baja Moderada Llocllapampa (3496) Curicaca (3532) Parco (3435) Jauja (3390) Yauyos (3410) Sausa (3380) Microcuencas* Subcuenca o Microecuenca Yacus Yanamarca Masma; 65% Acolla; 45% Huertas; 42% Marco; 27% Tunan Marca; 19% Paca; 39% Yauli; 21% Pancán; 50% Molinos; 24% San Pedro de Chunán; 43% Julcán; 0,4% Ricran: 52% Ataura: 18% Huamali: 30% Masma Chicche: 61% L. Huacracocha (fósil, fuente: M. Pichjapuquio lluvias) L. Chocón Microcuencas* Llocllapampa; 39% Curicaca; 82% Parco; 26% Jauja; 1% Yauyos; 7% Sausa; 1% Fuente: Sistematización hecha en base a información del diagnóstico del IGP (2005), el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, y datos adicionales proporcionados por el INEI. Nevados, manantiales y/o lagunas Quisuarcancha Pomacancha; 97% Janjaillo; 90% Cuadro 1: Caracterización de las Principales Sub-cuencas en el Área de Estudio % Población rural 2007 por distrito Característica 4. Estrategia Metodológica Partiendo del diagnóstico elaborado por el IGP (2005) y de los impactos ambientales previstos nos interesará explorar cómo los distintos actores del territorio perciben su vulnerabilidad frente al cambio climático. Por otro lado, la exploración de las estrategias de adaptación implementadas en el pasado o en el presente por los actores del territorio requerirá de un análisis complementario de la vulnerabilidad al cambio climático en términos de la severidad de los impactos probables en diferentes horizontes temporales. Siguiendo la sugerencia establecida por Agrawal (2008) en los términos de referencia del programa, el territorio será segmentado y se explorará dos zonas que muestren diferencias marcadas en vulnerabilidad climática y condiciones socioeconómicas. En nuestro caso, se estudiarán la subcuenca de Yanamarca, que se encuentra más cerca del piso de valle, y la subcuenca de Quisuarcancha, que en promedio tiene mayor elevación y los riesgos ambientales que enfrenta son, como se puede ver en el cuadro 1, distintos. Áreas de estudio seleccionadas Tal como se ha convenido, al interior de las zonas identificadas haremos el trabajo de campo (tanto cuantitativo como cualitativo) en al menos 2 distritos y, en cada distrito, en al menos 2 centros poblados. El gráfico 1 describe el diseño sugerido. El estudio contrastará cómo interactúan los actores en torno a la mayor vulnerabilidad esperada debido al cambio climático en las subcuencas de Yanamarca y Yacus. El análisis bibliográfico realizado así como el estudio de estadísticas complementarias (censo de población y vivienda) y visitas previas al territorio, sugieren que es posible comparar distintos grados de fortaleza institucional al interior de ambas subcuencas. De otro lado aunque existe cierta heterogeneidad en la posición socioeconómica de los hogares, es posible identificar al interior de los distritos en ambas sub-cuencas, espacios con marcadas diferencias en status socioeconómico (tanto en pobreza monetaria como pobreza no monetaria) Cabe señalar que los estudios revisados sugieren que el riesgo y vulnerabilidad climática sería mayor en las partes altas de las subcuencas del territorio. Es decir, aunque el contraste entre áreas analizadas no radica en una alta vs una nula exposición a cambio climático sino fundamentalmente en la comparación de zonas con riesgos de naturaleza distinta (riesgo a mayores temperaturas y sequía en las partes bajas y riesgo de heladas y sequía en las partas altas), el contraste entre partes altas y bajas de las subcuencas permitirá explorar distintos grados de vulnerabilidad climática. Cabe resaltar que la ventaja de comparar estas subcuencas es doble: (i) las subcuencas seleccionadas permiten representar los diversos riesgos climáticos que enfrentan los pobladores del valle del Mantaro, y (ii) las subcuencas reflejan la alta heterogeneidad en el grado de desarrollo institucional que se ha venido desarrollando en el Valle del Mantaro para enfrentar riesgos ambientales. Cabe resaltar que las dinámicas institucionales de ambas subcuencas tienen características propias que permitirán contrastes interesantes. Uno de los ejemplos de dinámica institucional que aportará al estudio es el surgimiento de la Mancomunidad Municipal de Yacus, que fue registrada oficialmente a fines del año 2008 y que tiene objetivos específicos sobre el manejo sostenible de recursos para enfrentar la vulnerabilidad climática en la zona. Como se indica en el Anexo 2, la municipalidad provincial de Jauja tiene como uno de sus objetivos para el período 2008-2015 el fomento de las mancomunidades como una manera de fortalecer las capacidades de la provincia de lograr la sostenibilidad ambiental. Esta iniciativa, sin embargo, no ha sido replicada en la subcuenca de Yanamarca. Al respecto, estudios realizados en la década del 80 en Yanamarca, como el de Cotlear 1989, permitirán reconstruir dinámicas institucionales en esta zona y alimentarán la discusión sobre fortalezas y debilidades institucionales para enfrentar retos supra distritales como el de cambio climático. Gráfico 1 Diseño Muestral* Parte Baja (menor riesgo Parte Alta (mayor riesgo Distrito de Marco (Yanamarca) Distrito de Masma Chicche (Yacus) (institucionalidad 1) (institucionalidad 2) CCPP 1 CCPP 2 CCPP 1 CCPP 2 - Pobre +Pobre - Pobre +Pobre Distrito de Acolla (Yanamarca) Distrito de Molinos (Yacus) (institucionalidad 3) (institucionalidad 4) CCPP 1 CCPP 2 CCPP 1 CCPP 2 - Pobre +Pobre - Pobre +Pobre (*): Sujeto a verificación de campo. Metodología Cualitativa En concordancia con los términos de referencia del programa, el proyecto involucrará un estudio en detalle de las instituciones locales, arreglos institucionales y sus vinculaciones, y la articulación de las instituciones y grupos sociales con el territorio. Para ello, los instrumentos cualitativos del estudio permitirán recolectar y sistematizar la siguiente información: 1. Un mapeo de instituciones que describa sus características, fortalezas y debilidades, población sobre la que incide, los actores centrales de cada institución, y las vinculaciones con otras instituciones al interior del territorio o fuera de él. 2. La identificación del rol que las instituciones juegan en la prevención, adaptación o mitigación de los riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climático. En particular, se buscará identificar en qué medida estas instituciones responden (o no responden) a las necesidades de los grupos más vulnerables al cambio climático, si facilitan o no las acciones individuales o colectivas de prevención, adaptación y mitigación, y su efectividad en canalizar apoyo externo hacia estos grupos. 3. La identificación del tipo de conexiones entre instituciones del territorio, delineando la jerarquía que cada una tiene a nivel político. El mapeo de instituciones en 1. permitirá discutir las fortalezas y debilidades globales a nivel institucional en el territorio. 4. Un mapeo de actores influenciados por las instituciones que operan en el territorio que explicite su exposición relativa a riesgos climáticos y su habilidad de responder a tales riesgos. Para ello se discutirá la dotación relativa de diferentes formas de capital por parte de estos actores o grupos sociales. Cabe desatacar que un mapa de actores ligados al recurso agua y un mapa de conflictos actuales o potenciales sobre este recurso es un producto central. Tal como lo señala ITDG (Torres y Gómez, 2008; Alfaro, 2008), el cambio climático agudiza el desarrollo de los conflictos en diferentes etapas, especialmente cuando existen desigualdades en el acceso y utilización de recursos. Las estrategias de recolección de información de tipo cualitativo incluirán: - - - Discusiones de grupos focales. Se realizarán por lo menos ocho grupos focales en el territorio para recoger información de grupos sociales específicos sobre los riesgos climáticos que enfrentan, impactos y estrategias de adaptación a los mismos, los impactos que estas estrategias pueden tener en el entorno ambiental, la vinculación de estos grupos con otros grupos y con instituciones que operan en el territorio. Debido a que las discusiones en grupos focales reflejan los discursos dominantes del grupo en cuestión, se realizarán dos grupos focales específicos para recoger el discurso de grupos marginalizados del territorio (por género, etnicidad u otra condición de exclusión), que no suelen estar representados en este tipo de dinámicas de discusión. Adicionalmente, se reservará un grupo focal que incluya representantes de distintos grupos sociales para identificar la naturaleza de determinados arreglos institucionales y la interacción entre tales grupos y las instituciones que operan en el territorio. La información recolectada en estas discusiones complementará la información sobre instituciones recogida de los actores institucionales del territorio. Entrevistas semi-estructuradas a actores institucionales del territorio. Se realizarán alrededor de 20 entrevistas a instituciones que operan a nivel de centro poblado o comunidad e instituciones que operan a nivel distrital o provincial. Revisión de fuentes de información secundaria sobre la historia del territorio, instituciones, actores clave, estrategias de generación de ingresos de los hogares, dinámica social y política del territorio, variabilidad climática, pronósticos de cambio climático en la zona, entre otros temas pertinentes al estudio. Entrevistas a expertos a nivel nacional, que incluirán alrededor de 15 entrevistas a funcionarios del gobierno Peruano, funcionarios del Banco Mundial, profesionales de ONGs interesadas y académicos conocedores del tema. Es importante señalar que el especialista en investigación cualitativa, visitará el territorio en el mes de abril y luego de esa visita se tendrá una guía de entrevistas detallada. Metodología Cuantitativa En la medida que el componente cualitativo nos permitirá segmentar adecuadamente la muestra y caracterizar los centros poblados de acuerdo a su fortaleza institucional y su grado movilización en torno a los temas de manejo de recursos naturales y mecanismos colectivos de mitigación, adaptación y prevención frente al cambio climático, el componente cuantitativo complementará el análisis mostrando las estrategias que los hogares han venido desarrollando y cómo éstas difieren dependiendo de la base de activos que los hogares poseen y el entorno institucional que enfrentan. El número de encuestas será de aproximadamente 300, para poder asegurar una representatividad mínima de las sub-cuencas analizadas. El análisis cuantitativo incluye la construcción de perfiles (econométricos) que establecer correlaciones básicas entre tenencia de activos, acceso a bienes y los cuatro tipos de estrategias de adaptación identificadas por Agrawal (2008) en contextos de riesgo climático y en entornos institucionales diferenciados. Las estrategias a las que nos referimos son: 1. Movilidad: 2. Acumulación: migración temporal, remesas. reservas de agua; de alimentos; de pastos; de ganado; de semillas; de insumos 3. Diversificación: Diversificación en el portafolio de activos; entrenamiento, diversificación ocupacional; cambio tecnológico; cambios en la cédula de cultivos y crianzas; cambios en la estructura de consumo; estrategias de protección (muros de contención, terrazas, etc) 4. Estrategias comunales: Forestería; desarrollo de infraestructura; sistemas de información y alerta; preparación frente a desastres; redes de protección social, transferencias (monetarias o no monetarias) 5. Otras estrategias de mercado: Mejoras en el acceso al mercado de tierras, crédito, seguro o insumos Como anexo a este informe inicial se presenta un borrador de la encuesta a hogares que se prevé pilotear antes de construir la versión final de la misma. 6. Marco de Políticas, Actores e Instituciones en torno a los temas ambientales La institucionalidad local en torno al tema ambiental ha sido fortalecida a partir del año 2007. Hasta el año 2006, la municipalidad provincial de Jauja limitaba sus acciones de gestión ambiental a la limpieza pública y el mantenimiento de áreas verdes, ambas con serias deficiencias en términos de su eficiencia y sostenibilidad. El año 2007 se dio un salto cualitativo al fortalecerse la institucionalidad a nivel de municipalidad provincial de gestión ambiental. Se creó la Subgerencia de Gestión Ambiental y la Comisión Ambiental Municipal, creadas para articular a los actores locales en torno a la problemática ambiental y vincular las políticas ambientales municipales con las regionales y nacionales. Estas instituciones, la CAM en particular, permiten coordinar a las municipalidades distritales, sectores, universidades, comunidades campesinas, juntas vecinales, asociaciones y ONGs, entre otros actores centrales del territorio. Algunas de las instituciones que han jugado un rol importante en la CAM en estos primeros años son el Centro Internacional de la Papa-CIP Yacus, ADALID, UTES Jauja, UNCP y la UGEL Jauja, el Consejo Nacional del Ambiente CONAM - CAR Andina Central, el Programa Subsectorial de Irrigación PSI – MINAG y el Proyecto Mantaro Revive. A nivel de áreas de incidencia ambiental priorizadas en la administración municipal también se produjeron cambios. A partir del año 2007 se incluyen, además de la limpieza pública y el mantenimiento de áreas verdes, la zonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial, la gestión integral de los residuos sólidos y la concientización de la población en torno a temas ambientales. Estas actividades de concientización han incluido actividades con las municipalidades distritales, con el fin de hacerlas copartícipes de los planes de gestión ambiental. No obstante estos avances, el fortalecimiento de la institucionalidad local ambiental tuvo un inicio complicado, como indica José Luis Delgado Cifuentes, Regidor y Presidente de la Comisión Ambiental Municipal: “la escasez de presupuestos (debido a que recién en este año [2007] se creo la comisión de gestión ambiental y la subgerencia de gestión ambiental, a propuesta nuestra), también tuvimos carencia de capacidades en el personal (casi 6 meses no hemos contado con un subgerente en el área, se ha tenido ya 4 jefes de limpieza publica y actualmente no contamos con un responsable en el área de gestión y preservación de RRNN), además de ello tampoco contábamos con las herramientas de gestión que nos permitiera obrar y fiscalizar coherentemente.” http://www.medioambiente.adalid.org.pe/2007.pdf Uno de los hitos mas importantes en esta progresión hacia la consolidación de la gestión ambiental local es la elaboración del Plan de Acción y Agenda Ambiental Provincial de Jauja 2008-2015 (ver Anexo 2), ocurrida en el marco del la Cumbre Provincial de Medio Ambiente Jauja 2007 (Diciembre 2007). Es importante señalar que este plan se enmarca en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental a nivel regional y, en particular, de la planificación de una estrategia regional frente al cambio climático. La estrategia presentada por el Gobierno Regional de Junín en mayor del 2007 fue la primera estrategia regional puesta a consulta a nivel nacional7. Cabe indicar que a nivel regional existe una gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, que en el primer semestre del 2007 inició su participación en el proyecto regional Andino para adaptabilidad al cambio climático, en Alianza con el CONAM y el Banco Mundial. Este proyecto se inició el año 2008 en la cuenca del río Shullcas (http://www.regionjunin.gob.pe/frames/management/grrngma.asp). En mayo del 2007 esta gerencia presentó su estrategia regional ante el cambio climático, siendo una de las primeras en el país en formular este tipo de estrategia. En este sentido, las iniciativas del gobierno provincial encuentran un interlocutor interesante a nivel regional, lo que estaría potenciando sus posibilidades de consolidar una estrategia efectiva de gestión ambiental a nivel local. Adicionalmente a las iniciativas locales, cabe destacar que se ha avanzado desde la municipalidad provincial (en particular desde la CAM) en establecer alianzas estratégicas con otros municipios provinciales para acceder a financiamiento del gobierno regional. Un ejemplo de ello es la alianza que se estableció el año 2007 con el gobierno provincial de Concepción para presentar un proyecto orientado al fortalecimiento de capacidades para el ordenamiento territorial y la zonificación ecológico-económica. Finalmente, cabe señalar que en respuesta a estas iniciativas, en junio del 2008 el CONAM otorgó a la Municipalidad Provincial de Jauja la Certificación de Municipalidades con Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible – GALS I. Esta certificación, que puede ser otorgada a tres niveles, fue otorgada a nivel inicial, haciendo referencia a la “adecuación normativa e institucional de la Municipalidad para conducir la gestión ambiental local”. 7. 7 Taller de Inicio de Proyecto Cabe señalar que si bien desde el año 2003 existe una Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, esta no ha sido plenamente implementada, en parte por falta de apoyo presupuestal y político. El día 7 de Abril, se dio inicio al Proyecto en el marco de un Taller, en el que estuvieron presentes autoridades del sector público ligadas a los temas de medio ambiente y manejo de recursos naturales (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura) así como representantes de proyectos del sector público, de la cooperación internacional y de ONGs que trabajan en temas de cambio climático. En el anexo se presenta la lista de invitados y la agenda de la reunión. La estructura del taller inicial y la lista de invitados aparecen en el anexo 2. Cabe resaltar que en dicha reunión se contó con la participación del Regidor de la Municipalidad Provincial de Jauja José Luis Delgado., quien además es Presidente de la Comisión de Gestión Ambiental de la Municipalidad. El regidor, en nombre del Alcalde Provincial de Jauja ofreció su pleno apoyo para colaborar en la investigación así como su interés en aprovechar los resultados de la misma. En similar sentido se pronunciaron muchos de los presentes, habiéndose iniciado contactos con actores claves tanto en el territorio como a nivel supra-regional ligados a las políticas de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climático. 8. Cronograma Actividades 2009 2010 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Revisión Bibliográfica Informe de Inicio de Proyecto Taller Inicial Focus group con actores sociales locales Entrevistas con funcionarios de instituciones locales relevantes y con autoridades locales Entrevistas con expertos del BM, gobierno central, ONGs, académicos e investigadores en temas de cambio climático Piloto de la encuesta a hogares y comunidades (primera quincena de junio) Encuesta a comunidades (primera quincena de julio) Encuesta a hogares (primera quincena de julio) Preparación de Informe de Avance (análisis de información recolectada) Preparación de informe final Revisión del informe final y preparación de la versión definitiva Referencias Agrawal, A. (2008): “Area-based development and community-driven climate adaptation: A note on research design and methods”. Mimeo World Bank Alfaro, J. ed. (2008): “Conflictos, gestión del agua y cambio climático: propuesta de adaptación al cambio climático y gestión del agua en Lambayeque, Piura y Cajamarca”. -Lima: Soluciones Prácticas; ITDG, 2008. 124 p. – Brooks, N. and Adger, W. N. (2003) Country level Risk Measures of Climate-related Natural Disasters and Implications for Adaptation to Climate Change, Tyndall Working Paper 26. Tyndall Centre for Climate Change Research and Centre for Social and Economic Research on the Global Environment, Norwich, UK. Cotlear, D. 1989. Desarrollo campesino en los Andes. IEP Instituto de Estudios Peruanos. Lima Faure, G.; M. Laporte y M. Machacuay(2008): Diagnostico de los sistemas de producción y de sus vinculaciones con las agrocadenas de valor en la Costa y en la Sierra: algunas lecciones y un apoyo metodológico en el caso del Valle Mantaro. Informe de visita en Perú del 5 al 16 de mayo 2008. IGP (2005a): Atlas Climático de precipitación y temperatura del aire en la Cuenca del Río Mantaro. En: Evaluación Local Integrada de Cambio Climático para la Cuenca del Río Mantaro – Volumen I. Noviembre del 2005 IGP - Instituto Geofísico del Perú, Consejo Nacional del Ambiente. IGP (2005b): Diagnóstico de la Cuenca del Mantaro bajo la Visión de Cambio Climático. En: Evaluación Local Integrada de Cambio Climático para la Cuenca del Río Mantaro – Volumen II. Noviembre del 2005 IGP - Instituto Geofísico del Perú, Consejo Nacional del Ambiente. IGP (2005c): Vulnerabilidad Actual y Futura ante el cambio climático y medidas de adaptación en la Cuenca del Río Mantaro. En: Evaluación Local Integrada de Cambio Climático para la Cuenca del Río Mantaro – Volumen III. Noviembre del 2005 IGP Instituto Geofísico del Perú, Consejo Nacional del Ambiente. Torres J., y A. Gómez (2008): “Adaptación al cambio climático: de los fríos y los calores en los Andes: experiencias de adaptación tecnológica en siete zonas rurales del Perú”. -Lima: Soluciones Prácticas; ITDG, 2008. 152 p. Trivelli, C., J. Escobal y B. Revesz (2006): “Pequeña agricultura comercial: dinámica y retos en el Perú” IEP-GRADE-CIPCA- CIES. Lima, diciembre de 2006. 276 pp. Anexo 1 GANADO VACUNO Y OVINO POR UNIDAD AGROPECUARIA SUBCUENCA QUISUALCANCHA DISTRITO OVINOS 421 4.6 33.0 Janjaillo 283 3.0 19.5 476 1.8 5.7 * * Tunan Marca YANAMARCA VACUNOS Pomacancha Marco YACUS TOTAL U.A. 485 1.7 8.6 1,291 1.8 12.9 Molinos 555 2.3 16.0 Masma Chicche 212 2.1 16.3 Huamalí 431 1.2 2.2 Masma 440 2.4 3.0 Yauli 434 2.2 16.0 Huertas 444 1.2 1.4 Julcán 413 0.8 3.1 Jauja 312 0.7 3.0 San Pedro de Chunán * Paca 285 1.8 3.3 325 1.3 7.1 Ataura 259 0.6 1.5 Pancán 376 1.2 1.2 325 1.3 7.1 1,829 1.6 6.7 Tunan Marca 485 1.7 8.6 * 476 1.8 5.7 Apata * Paca Acolla * Marco (*): Estos distritos distribuyen su territorio en más de una sub-cuenca. Fuente: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 Conservación y aprovechamient o sostenible de la Biodiversidad Ordenamiento Territorial Limitado desarrollo provincial por desorden y conflictos de uso Objetivos M2. Proyecto de Zonificación Económica y Ecológica puesta en marcha M1. Inventario de los recursos de la biodiversidad y Fomentar la creación de Áreas Naturales Protegidas Líneas de acción PLAN DE ACCIÓN Perdida de la Biodiversidad biológica y cultural DIAGNOSTICO MPJ, CONAM, GRJ, ONGs, INRENA • Red de unidades distritales de conservación • Plan de gestión de la Biodiversidad • Red de ANPs. • Desarrollar un programa de • planificación territorial de la provincia, a • partir de la Zonificación Ecológica • Económica • Planes de Manejo de Cuencas • Alianzas Estratégicas (Universidades, Institutos, INRENA, ONGs) • Inventario de investigaciones básicas y aplicadas sobre la biodiversidad • Estudio para elegir la categoría del Área Natural Protegida de la Laguna de Paca. • Fortalecer y reactivar el comité técnico de gestión ambiental de la micro cuenca de Paca y reformular el plan mínimo de recuperación ambiental de la Micro Cuenca de paca. • Normar los procedimientos del establecimiento de áreas de conservación distrital. • Formula un Plan de Gestión Ambiental Provincial estratégico para el establecimiento de áreas de conservación. • Creación de Grupo Técnico Provincial • Sensibilización de la población en los beneficios de la ZEE. • Aprobación del presupuesto para el proyecto. • Conformación del comité técnico de ZEE. Base de Datos de la Biodiversidad de la Provincia Formación del Grupo Técnico, Sensibilización y búsqueda de fuentes de financiación MPJ MDs Universidades Institutos, INRENA, ONGs Comité de Gestión de la Laguna de Paca, Meta a 7 años RESPONSA BLES Actividades al 2008-2009 AGENDA AMBIENTAL Meta al 2008 FRENTE VERDE: GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Anexo 2: PLAN DE ACCIÓN Y AGENDA AMBIENTAL PROVINCIAL DE JAUJA 2008-2015 Recuperación de áreas degradadas Promover el Desarrollo de sistemas de producción agrícola sostenibles Producción agrícola deficiente y sin rentabilidad Objetivos Promoción de Tecnologías eficientes como el Riego Tecnificado. M4. Fomento de cadenas productivas M3. Implementación de un programa de recuperación de áreas degradadas y reforestación de áreas ribereñas Líneas de acción PLAN DE ACCIÓN Existencia de áreas degradadas y potenciales DIAGNOSTICO MPJ, MDs, GRJ, Agencia Agraria, PRONAMAC HSComunidad es, Asociaciones Juveniles ONGS • Recuperar ambientalmente de la Laguna de Paca y lograr su declaración como área protegida • Forestación y Reforestación de áreas degradadas en la provincia. • Población con cultura de reforestación • Consolidación de las cadenas productivas de productores ecológicos. • Adopción de Tecnologías eficientes como el Riego Tecnificado • Identificar las áreas degradadas de la provincia • Desarrollar programas de control de quema de praderas, bosques y terrenos agrícolas. • Desarrollo de técnicas de control de la erosión • Realizar convenio con PRONAMACH para identificar los suelos y especies a instalarse. • Ordenanza de remplazo de arboles usados en fiestas costumbristas. • Ejecutar el Programa de forestación y reforestación provincial con la ampliación del vivero para una producción de 1000,000.00 • Plan de recuperación ambiental de la laguna de Paca. • Implementación de un Plan de Desarrollo Agrícola Sostenible. Identificación y Captación de Productores. • Capacitación de productores • Formulación de Proyectos productivos. • Capacitación para la formulación de perfiles de riego tecnificado, operación y mantenimiento en los gobiernos locales y agricultores. Creación de organizaciones de productores insertados en cadenas productivas ecológicas PRONAMAC HSMPJ, Agencia Agraria, Comunidades Campesinas, O Comité de Gestión de la Laguna de Paca, NGs Meta a 7 años Actividades al 2008-2009 Meta al 2008 RESPONSA BLES Minimización del impacto ambiental en áreas degradadas AGENDA AMBIENTAL Carencia de una visión de desarrollo económico articulado a la gestión de RRNN a nivel provincial DIAGNOSTICO Líneas de acción M5. Fomento de las Mancomunidad es a Nivel Provincial para la promoción del Desarrollo Económico Local con gestión sostenible de RRNN Objetivos Promover el Desarrollo Económico Local, sosteniblemente en nuestra Provincia. PLAN DE ACCIÓN Meta a 7 años • Fortalecimiento de las mancomunidades creadas • Desarrollo integral por cuencas. Actividades al 2008-2009 • Formular el proyecto de creación de las mancomunidades • Profundizar la sensibilización a nivel de los gobiernos Locales en el tema de micro cuencas. • Definir el Sistema de Gestión ambiental teniendo en consideración las micro cuencas • Elaboración de un perfil SNIP para el desarrollo de capacidades de los gobiernos Locales para la implementación de mitigación al cambio climático. • Formular el plan hídrico provincial • Sectorizar la evaluación del Plan Hídrico Provincial. • Ordenanza de prohibición del uso irracional de la flora y fauna sobre todo las que estén en extinción y vedadas. • Ordenanza que impide el uso de material pirotécnico en diferentes festividades. • Ordenanza sobre la fabricación artesanal de tejas para regular el uso de los recursos energéticos. • Promocionar el uso de la grasa cono Bio diesel. Meta al 2008 Creación de Mancomunidad es zonales de acuerdo a la normativa vigente. AGENDA AMBIENTAL MPJ, MDs, ONGs,GRJ. Ministerio de Agricultura. RESPONSA BLES Ejecución del Plan Integral de residuos sólidos, en corto, mediano y largo plazo. Mejorar la gestión de residuos sólidos a través del manejo de desechos con un sistema de disposición final adecuada Mejorar los sistemas de desagüe y alcantarillado No existe tratamiento de aguas servidas. Objetivos • Construcción planta de tratamiento de residuos líquidos • Implementación del sistema de tratamiento de aguas servidas en los centros poblados. • Reducción de enfermedades infectocontagiosas originados por los desagües. • Identificación del terreno a construirse la planta de tratamiento de aguas servidas. • Elaboración del expediente técnico • Formación de grupo técnico especializado. Formulación del expediente técnico. -Ejecución del PIGARS, en su segunda y tercera etapa. -Población comprometida para el cuidado del Medio Ambiente, con la implementación de Programas de minimización y reciclaje - Cumplimiento de las ordenanzas municipales. - Unidad de limpieza implementada para una eficiente gestión. • Sensibilización Ambiental a la población en general con volantes y difusión radial. • Promoción de una cultura de minimización y reciclaje. • Aprobación de ordenanzas municipales ambientales. • Equipamiento de la logística de la unidad de limpieza. • Normar mediante ordenanzas el manejo de residuos sólidos. • Ampliar la colocación de paneles de información de la prohibición de arrojo de los residuos sólidos en las vías públicas. Ejecución del PIGARS, en su primera etapa. M6. Implementación del plan Integral de Gestión Ambiental de los residuos sólidos (PIGARS), de la Provincia. Desarrollar técnicas de reciclaje e industrialización sostenible de los desechos sólidos. M7. Formular y gestionar un proyecto provincial para la construcción de una Planta de tratamiento de residuos líquidos Meta a 7 años Actividades al 2008-2009 Meta al 2008 AGENDA AMBIENTAL Líneas de acción PLAN DE ACCIÓN Deficiente tratamiento de los residuos sólidos. DIAGNOSTICO FRENTE MARRÓN: SANEAMIENTO AMBIENTAL (AGUA, SUELO, RUIDO Y AIRE) Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MPJ MDs DIRESA, Salud, ONGs EPSMANTARO. MPJ MDs Universidades Institutos, DIRESA, Salud, UGEL, ONGs RESPONSAB LES Reducción del uso de agroquímicos y promoción de la agricultura orgánica. Mejorar el sistema de producción y abastecimiento agua potable Tratamiento de las aguas potables y usos racional. Objetivos M9. Implementación de programas de recuperación de áreas degradadas con la utilización de abonos orgánicos Rescate y promoción de Tecnologías limpias Promover el desarrollo de sistemas de producción agrícola sostenible(produ cción limpia) M8. Implementación de Sistemas de tratamiento de aguas potables. Programa masivo de educación ambiental para el uso racional del agua. Líneas de acción PLAN DE ACCIÓN Meta a 7 años • Población comprometida en el uso racional y cuidado de las fuentes de abastecimiento de agua potable • Plantación forestal en las fuentes de abastecimiento de agua con compromisos de las comunidades y gobiernos locales. • Consolidación de las cadenas productivas de productores ecológicos. • Adopción de Tecnologías limpias y eficientes. • Promoción de la agricultura orgánica con parcelas demostrativas. • Revaloración de prácticas de manejo y uso de los cultivos tradicionales mediante la difusión y promoción. Actividades al 2008-2009 • Sensibilización Ambiental a la población en general. • Promoción de una cultura del uso racional del agua con programas de capacitación. • Aprobación de ordenanzas municipales ambientales. • Realizar convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas. • Dación de ordenanza de prohibición del uso irracional del agua en los carnavales. • Implementación de un Plan de Desarrollo Agrícola Sostenible. • Identificación, Captación y capacitación a los productores. • Formulación de Proyectos productivos. • Establecer un centro de acopio de residuos sólidos de envases de plaguicidas. • Regular el control de la adulteración de agroquímicos. • Fomento de la promoción de la agricultura orgánica mediante talleres, ferias y afines. • Implementar parcelas demostrativas de agricultura orgánica y riego tecnificado. • Difusión con paneles sobre el aprovechamiento de los abonos orgánicos (compost, humus, biol, etc.) Meta al 2008 Identificación de las viviendas que tienen dañados sus sistemas de abastecimiento de agua como goteras, fugas de agua y otros. Difusión para el uso y conservación del agua. Reducción de la contaminación de los suelos, agua y aire originados por los productos de agro químicos. AGENDA AMBIENTAL FRENTE AZUL: EDUCACIÓN, CONOCIMIENTO Y CULTURA AMBIENTAL Uso indiscriminado de agroquímicos en la producción agrícola. Deficiente tratamiento del agua potable y uso inadecuado por la población. DIAGNOSTICO MPJ, MDs, GRJ, Ministerio de Agricultura. Agencia Agraria, PRONAMAC HSComunidad es ONGS MPJ, MDs, GRJ, Agencia Agraria, PRONAMAC HSComunidad esCONAM. Asociaciones Juveniles ONGS EPS RESPONSAB LES Población con escasa cultura ambiental Población con desconocimiento de normas ambiental DIAGNOSTICO Generar conciencia ambiental mediante la Implementación de sistemas integrales para la comunicación e información entre los actores de la gestión local ambiental de Jauja. Implementación de programas de Educación Ambiental dirigidos a niños, jóvenes y adulto hacia una cultura ambiental sostenible Objetivos M11. Fomentar de una cultura ambiental con programas de educación y sensibilización ambiental mediante concursos, jornadas de limpieza y Campañas ambientales. Implementación de una biblioteca ambiental Municipal. Meta a 7 años • Población de Jauja capacitada en temas de legislación ambiental. • Grupos técnicos especializados en temas ambientales y realizando replicas en diferentes instituciones y distritos. • Población sensibilizada y comprometida para el cuidado del medio ambiente. Actividades al 2008-2009 • Desarrollo de talleres y especialización en temas de legislación ambiental. • Formación de grupos técnicos especializados en asuntos ambientales. • Fortalecimiento de la gestión Ambiental Local con la participación de todos los actores de forma activa y articulada. • Realizar alianza con ADALID para la implementación de la biblioteca Virtual ambiental con accesos gratuitos a las bases de datos. • Buscar la donación de libros ambientales como a: IRINEA, CONAM, ONGS. • Diseñar programas de educación ambiental. • Realizar alianzas y convenios con los medios de comunicación para la sensibilización y reducción de costos de difusión. • Fortalecer compromisos con los barrios respecto a convocatoria. • Realizar concursos ambientales • Implementación de mecanismos para la participación ciudadanos. • Alianzas Interinstitucionales estratégicas para una educación y gestión ambiental eficiente. • Formular el perfil de proyecto del Sistema de Información Ambiental. • Firmar convenio con MINEDU y Ugel sobre temas de Educación Ambiental. • Coordinar para realizar talleres con especialistas del MINEDU. • Conformación de un comité de promotores ambientales por distritos debidamente capacitados. Población participando activamente en el tema de conservación ambiental. Meta al 2008 AGENDA AMBIENTAL Población sensibilizada y conocedora de las normas ambientales en un 20% Líneas de acción M10. Fomento de la educación ambiental con la organización de brigadas ambientales. PLAN DE ACCIÓN MPJ, GRJ, ONGs, CAM, Medios de Comunicación MPJ MDs Universidades, Institutos, ONGs Salud UGEL CONAM. RESPONSABL ES Incorporar y fortalecer la educación ambiental en todos los niveles educativos de la provincia. Débil educación ambiental en las instituciones educativas M13. Insertar contenidos ambientales transversales en la diversificación curricular y en los planes de estudios de las instituciones de educación, adecuándolos a las diferentes realidades geográficas y culturales. Promover mecanismos de organización de gestores ambientales juveniles. M12. Fomentar una educación eco turística mediante el intercambio cultural entre los pueblos. Líneas de acción Meta a 7 años • Comisión Turística Ambiental fortalecida con instituciones diversas. • Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales Ambientales. • Docentes sensibilizados en un 60%. • Los temas ambientales están dentro de la curricular de los docentes. • Formación de la Comisión Turística Ambiental • Dación de ordenanzas municipales ambientales. • Realizar capacitaciones mediante cursos prácticos y teóricos a la población en general. • Aplicación de los manuales de educación ambiental para los niveles primarios y secundarios • Desarrollo de material didáctico de la cultura ancestral y difusión. • A través de la UGEL se comprometerá a todos los docentes a trabajar en temas de Educación Ambiental • Difundir la situación ambiental de Jauja a través de herramientas de estudio. • Realizar alianzas con las municipalidades distritales y las instituciones educativas para la recuperación del medio ambiente. Formación de Guías Técnico, y búsqueda de fuentes de financiación Diversificación curricular ambiental aplicando para los nivel primario y secundario AGENDA AMBIENTAL Actividades al 2008-2009 Meta al 2008 FRENTE DORADO: COMERCIO SOSTENIBLE Y AMBIENTE Promover el Desarrollo del ecoturismo en la Provincia. Objetivos PLAN DE ACCIÓN Desconocimiento de la potencialidad de los recursos naturales como atractivos eco turísticos DIAGNOSTICO MPJ, MDs, ONGs, CAM, Medios de Comunicación GRJ, Agencia Agraria, Asociaciones Juveniles MPJ UGEL CAM CONAM MINISTERIO DE EDUCACIÓN SALUD. RESPONSABL ES Inadecuada valorización de los recursos y servicios ambientales de la provincia. Deficiente promoción de los atractivos turísticos de la provincia. DIAGNOSTICO MPJ CAM Ministerio de Economía Ministerio Agricultura Agencia Agraria. Productores. • Estudio de mercado de los recursos prioritarios. Programa local de aprovechamiento económico de los bienes y servicios ambientales. • Identificación de las zonas con potencialidades económicas • Diseño y ejecución de programas M15. Estudio de Mercado ambiental Formulación de planes de manejo por recursos naturales priorizados Monitoreo de los planes de manejo MPJ MDs Universidades, Institutos, INRENA, ONGs Asociaciones Juveniles • Conocimientos y tecnologías tradicionales revaloradas, como tecnologías apropiadas contribuyendo a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales • Desarrollo de paquetes tecnológicos alternativos y validados como experiencias. • Diseñar estrategias de promoción del turismo en la provincia • Difusión de actividades realizadas en relación al turismo a través de medios de comunicación y alianzas. • Desarrollar rutas eco turísticas y consolidación de mecanismos de promoción turísticas. • Capacitar a los operadores turísticos con una buena calidad de servicio. Fortalecer un equipo de operadores turísticos altamente capacitados. M14. Incrementar la aplicación conservación del medio ambiente a través del turismo cultural, vivencial y comunitario. Crear mecanismos eficientes que regulen la difusión de temas ambientales en los diversos medios de comunicación masiva Promocionar los centros atractivos turísticos de nuestra provincia Implementar sistemas integrales para la conservación del paisaje de Jauja Promover el eco turismo en la provincia de Jauja acorde a la ZEE y a las políticas de ordenamiento territorial (política de desarrollo económico). Recursos y servicios ambientales aprovechados con adecuada valoración. Meta a 7 años Actividades al 2008-2009 Meta al 2008 Líneas de acción Objetivos RESPONSABL ES AGENDA AMBIENTAL PLAN DE ACCIÓN Anexo 3 Desarrollo Rural Territorial y Adaptación al Cambio Climático Taller de Inicio Fecha: Local: 7 de Abril 2009 Lima - Grupo de Análisis para el Desarrollo PROGRAMA 9:00 – 9:10 Bienvenida 9:10 – 9:30 Presentación del Programa de Investigación BM 9:30 – 10:00 Avances del proyecto “Efectos del Cambio Climático y Opciones de Respuesta en la Cuenca del Río Mantaro” (INIA) 10:00 – 10:30 Presentación de Inicio del estudio de caso – La Sierra de Jauja a ser desarrollado por GRADE 10:30 – 10:40 Café 10:45 – 11:30 Comentarios: • Eduardo Durand Director General de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente • José Luis Delgado. Regidor de la Municipalidad Provincial de Jauja. Presidente de la Comisión de Gestión Ambiental 11:30 – 12:30 Debate 12:30 – 12:50 Síntesis y Plan de trabajo. GRADE _________________ (*) Por Confirmar INVITADOS AL TALLER NOMBRE Minna Kononen Erwin De Nys José Luis Delgado. Julio Toledo Eduardo Durand Ana Iju Ricardo Giesecke Jaime Aritomi Canevaro Raúl Gutiérrez Oscar Morote Pedro Ferradas Juan Torres Pablo Lagos Alejandra Martínez María Paz Cigarán Antonieta Noli Ricardo Fort Yonel Mendoza. Manuel Leiva Castillo Américo Flores Medina Elizabeth Ore Nuñez Walter Lopez Rosales Arq. Guadalupe Masana ENTIDAD Banco Mundial Consultor del Banco Mundial Regidor de la Municipalidad Provincial de Jauja, Presidente de la Comisión de Gestión Ambiental Director de la Oficina General de Información Tecnológica – INIA Director General de Cambio Climático del MINAM Especialista Técnico Nacional Proyecto PRAA Coordinador Regional Proyecto PRAA SGCAN—BM Director de Gestión del Riego PSI – Programa Subsectorial de Irrigaciones Jefe de la Oficina de Tecnificación del Riego PSI – Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI – Programa Subsectorial de Irrigaciones Soluciones Prácticas - ITDG Soluciones Prácticas - ITDG Investigador IGP – Instituto Geofísico del Perú Economista, cambio climático en sistemas de alta montaña IGP – Instituto Geofísico del Perú Consultora PROCLIM Directora General Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio MINAG Asesor del Ministro de Agricultura MINAG Responsable de Agrometeorología/Dirección de. Análisis y Difusión - Dirección. General de Información Agraria. MINAG MINAG - Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno regional de Junín Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente Gobierno Regional de Junín Jefe de la Unidad de Estudios y CORREO-ELECTRONICO mkononen@worldbank.org edenys@worldbank.org delgadojose7@yahoo.com jtoledo@inia.gob.pe edurand@minam.gob.pe aiju@minam.gob.pe rgiesecke@comunidadandina.org jaritomi@psi.gob.pe rgutierrez@psi.gob.pe omorote@psi.gob.pe jtorres@solucionespracticas.org.pe pedrof@solucionespracticas.org.pe plagos@geo.igp.gob.pe martinez@geo.igp.gob.pe rfort@grade.org.pe ymendoza@minag.gob.pe mleiva@minag.gob.pe eore@regionjunin.gob.pe wlopez@regionjunin.gob.pe gmasana@indeci.gob.pe García Ana Campos Juan Haro Muñoz Cristina Rodríguez Roxana Barrantes Pedro Vásquez Carlos Alberto Arnillas Julio César Alfaro Eduardo Calvo Robert Gallaire María Teresa Oré Gilberto Romero Amelia Díaz Ena Jaimes, Elizabeth Silvestre Espinoza Carla Encinas Fidel Torres Julio Postigo Maria Mayer John Earls Manuel Glave Evaluación de Riesgos INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil PRDECAN – Prevención de Desastres de la Comunidad Andina Dirección General de Programación Multianual del Sector Público - MEF Dirección General de Programación Multianual del Sector Público - MEF Investigadora Principal IEP – Instituto de Estudios Peruanos Director Ejecutivo CDC - Centro de Datos para la Conservación (Universidad Nacional Agraria La Molina) Investigador CDC - Centro de Datos para la Conservación (Universidad Nacional Agraria La Molina) UNALM - Universidad Nacional Agraria La Molina Profesor Asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Representante en el Perú Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) IRD – Instituto de Investigación para el Desarrollo IPROGA - Instituto de Promoción para la Gestión del Agua PREDES – Centro de Estudios y Prevención de Desastres Escenarios climáticos futuros SENAMHI - Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú Directora de Climatología SENAMHI- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú Directora Científica Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Consultora y especialista en cambio climático COSUDE - Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Agrobiodiversidad y cambio climático INCAGRO - Innovación y Competitividad para el Agro peruano CEPES - Centro Peruano de Estudios Sociales Genetista CIP – Centro Internacional de la Papa Profesor e Investigador PUCP - Pontificia Universidad Católica del Perú Investigador Principal GRADE – Grupo de Análisis para el acampos@comunidadandina.org jharo@mef.gob.pe crodriguez@mef.gob.pe roxbarrantes@iep.org.pe cdc@lamolina.edu.pe caam@lamolina.edu.pe jcam@lamolina.edu.pe e13calvo@gmail.com Robert.Gallaire@ird.fr teresaore@amauta.rcp.net.pe gilberto@predes.org.pe adiaz@senamhi.gob.pe ejaimes@senamhi.gob.pe esilvestre@senamhi.gob.pe cencinas@intercooperation.org.pe fidel.torres@incagro.gob.pe jpostigo@cepes.org.pe mariascurrah@terra.com.pe jearls@pucp.edu.pe mglave@grade.org.pe Eduardo Zegarra Raúl Hernández Asensio Javier Escobal Carmen Ponce Sara Benites Miguel Angel Dossman Gil Jose Heredia Bartra, Valentín Nicolás Ibáñez Desarrollo Investigador Principal GRADE – Grupo de Análisis para el Desarrollo Investigador IEP - Instituto de Estudios Peruanos Investigador Principal GRADE– Grupo de Análisis para el Desarrollo Investigadora Asociada GRADE– Grupo de Análisis para el Desarrollo Investigadora Asistente GRADE– Grupo de Análisis para el Desarrollo Compomente 1 - Línea de Acción de Ordenamiento Territorial PDRS - Programa de Desarrollo Rural Sostenible Asesor Senior PDRS - Programa Desarrollo Rural Sostenible Director Instituto Andino Consultor – Cambio Climático ezegarra@grade.org.pe rasensio@iep.org.pe jescobal@grade.org.pe cponce@grade.org.pe sbenites@grade.org.pe mdossman@gmail.com] heredia@gtz-rural.org.pe valentin_bartra@yahoo.es nibanez99@gmail.com