organización de los servicios de urgencias. modelos organizativos

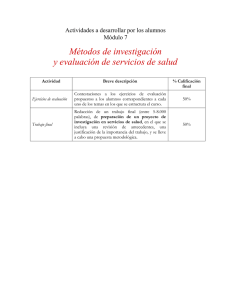

Anuncio