[Escriba texto] - Ministerio de Educación

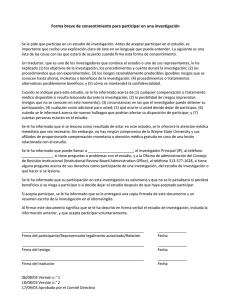

Anuncio

![[Escriba texto] - Ministerio de Educación](http://s2.studylib.es/store/data/006791957_1-27c6f53fa7ad7d0aefc815230507c003-768x994.png)