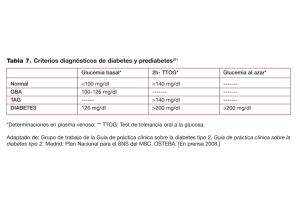

PAI Diabetes Mellitus

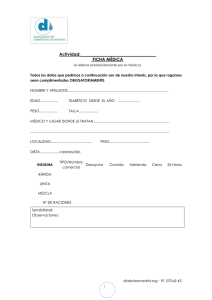

Anuncio