Documento de consenso sobre alteraciones osteoarticulares en la

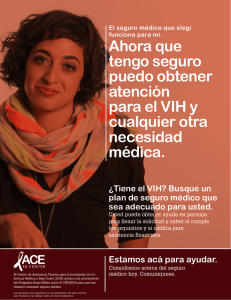

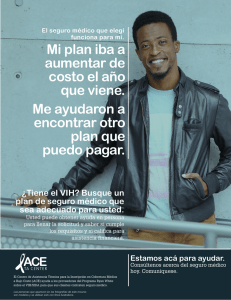

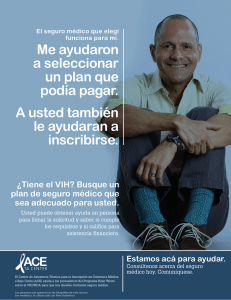

Anuncio