Descargue el Programa Científico y actualizado aquí.

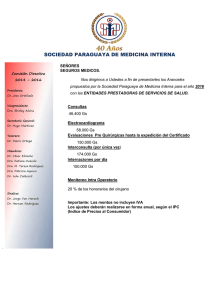

Anuncio