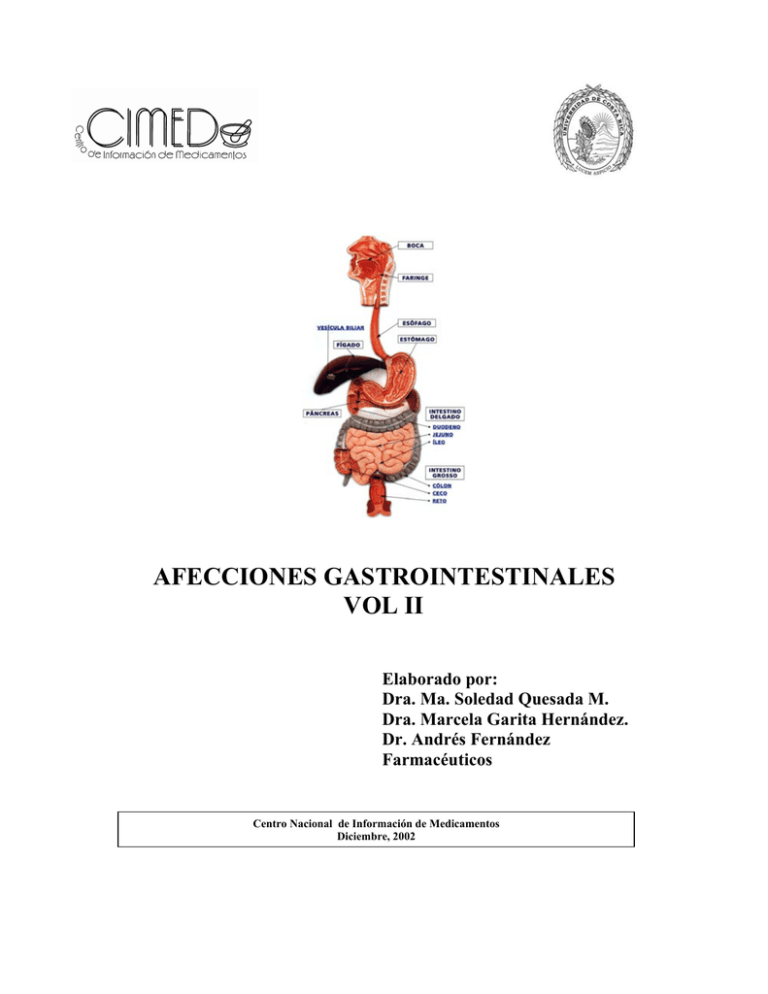

Afecciones gastrointestinales - Sibdi

Anuncio