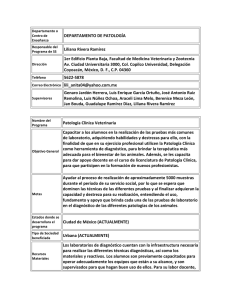

Patología Laboral

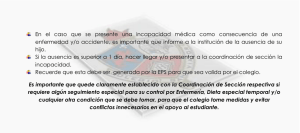

Anuncio