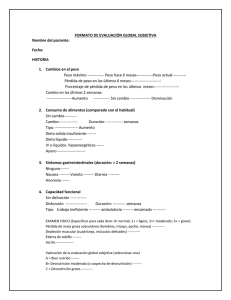

licenciado en nutrición dietética y estética

Anuncio