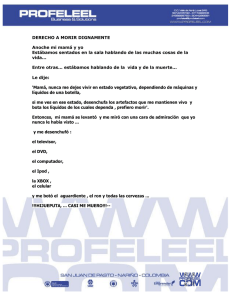

Milagro, se ha muerto Mamá

Anuncio