grupo de análisis: creando un espacio social de salud volumen 2

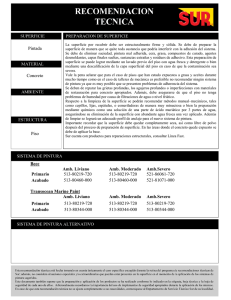

Anuncio