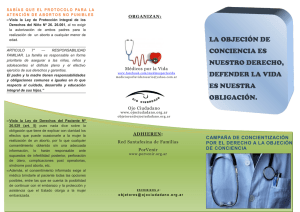

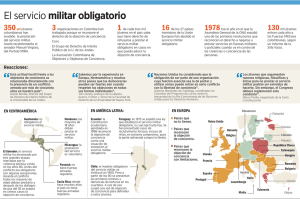

La objeción de conciencias a las transfusiones sanguíneas y los

Anuncio