Tese Espanha.indd

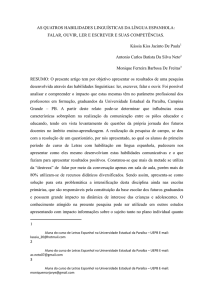

Anuncio