Jano Anemia 07.qxd

Anuncio

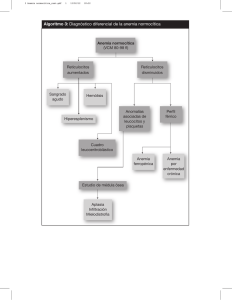

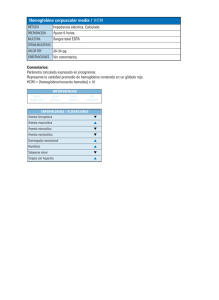

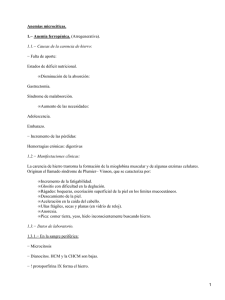

Curso anemias 1. Macrocitosis y dolor torácico 2. Coluria en primavera 3. Ferropenia y microcitosis persistente 4. Talasemia menor en el curso de un embarazo 5. Varón de 68 años con disnea progresiva, anemia y trombocitopenia 6. Alteración neurológica y trombocitopenia en una paciente joven 7. Varón de 30 años con anemia e ictericia 8. Varón de 73 años con fiebre, disnea y hemoglobinuria 9. Subictericia prolongada 10. Anemias de origen incierto 11. Anemia ferropénica 12. Anemia neonatal en un recién nacido pretérmino Lección 7 Varón de 30 años con anemia e ictericia J.M. Sancho, M.E. Márquez y A. Ribera CASO CLÍNICO U n varón de 30 años de edad acude a consultas externas de medicina interna remitido por su médico de cabecera para estudio de una anemia e ictericia. Allí es visitado por un médico residente y su tutor quienes comienzan la anamnesis después de presentarse al paciente. El enfermo no refería hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas. Entre sus antecedentes destacaban una urticaria crónica que trata con antihistamínicos, una hipogammaglobulinemia IgA diagnosticada a los 20 años de edad y bronquiectasias con frecuentes sobreinfecciones respiratorias tratadas de forma intermitente con antibióticos. El motivo actual de consulta es un cuadro de astenia, anorexia, febrícula e ictericia cutaneomucosa progresiva de un mes de evolución. No refiere pérdida de peso. El último episodio de sobreinfección respiratoria sucedió hace 4 meses, y desde entonces se halla asintomático. En las últimas semanas relata también la emisión de orina de color oscuro y heces hipocólicas. Acudió a su médico de El médico residente (R) y su tutor (T) discuten el caso clínico. T: Estamos ante un paciente joven que refiere un cuadro de astenia desde hace un mes y presenta anemia macrocítica e ictericia. A la vista de los resultados de la exploración física y de los análisis que aporta el paciente, ¿qué procesos podrían justificar estos hallazgos? R: La presencia de anemia con ictericia nos obliga a descartar una hemólisis aunque existen otros procesos que podrían justificar a priori esta situación. No hay signos de hemorragia y la normalidad en la dosificación de cobalamina y de folato descarta una eritropoyesis ineficaz asociada a anemia megaloblástica. El 38 JANO 28 FEBRERO-6 MARZO 2003. VOL. LXIV N.º 1.465 cabecera, que indicó la realización de una serie analítica. En el hemograma destacaban: hemoglobina, 82 g/l; hematócrito, 0,23 L/L; VCM, 102 fl; plaquetas, 257 × 1 09 /l, y leucocitos 6,9 × 1 09 /l. La bioquímica reflejaba un aumento de lactatodeshidrogenasa (LDH) a 622 U/l (normal, 120-270 U/l) y de bilirrubina total hasta 7 mg/dl, y cifras de bilirrubina directa de 0,4 mg/dl. Las serologías frente a los virus de las hepatitis A, B y C eran negativas. Ante estos resultados se había practicado un estudio de anemias en el que destacaban: haptoglobina, 0 g/l (normal, 0,7-2,3 g/l), y reticulocitos, 480 × 1 09 /l; la dosificación de cobalamina era de 440 pg/ml (normal, 200-850 pg/ml) y la de folato eritrocitario, de 275 ng/ml (normal, 150-575 ng/ml). La prueba de la antiglobulina directa (PAD o prueba de Coombs directa) era positiva, de tipo IgG y complemento (C3d). El estado general estaba conservado. La frecuencia cardíaca era de 88 lat/min; la presión arterial, 130/70 mmHg, y la temperatura axilar, 37,5 °C. En la exploración física se observó ictericia cuta- cuadro clínico del paciente, la ausencia de antecedentes familiares, la negatividad en la serología frente a los virus hepatotropos y la práctica normalidad de la bioquímica hepática también descartan que estemos delante de una ictericia de causa obstructiva, algún tipo de hiperbilirrubinemia familiar o una hepatitis viral. La orina oscura que refiere el paciente podría corresponder a hemoglobinuria, resultado de la eliminación del exceso de hemoglobina plasmática libre tras la hemólisis intravascular y no a coluria, que se debe a la eliminación de bilirrubina y pigmentos biliares. El aumento de los valores de LDH y el descenso de haptoglobina apoyan el diagnóstico de hemólisis; la reticulocitosis sería la respuesta medular a la destrucción acelerada de los hematíes y la causa del aumento del VCM. Aunque la edad no permite (572) Varón de 30 años con anemia e ictericia J.M. Sancho, M.E. Márquez y A. Ribera Parámetros indicativos de hemólisis Hematológicos Alteraciones en el frotis sanguíneo (policromasia, esferocitos, esquistocitos en microangiopatías) Aumento del número de reticulocitos Disminución de haptoglobina y hemopexina Hemoglobinemia (en hemólisis intravascular) Bioquímicos Suero o plasma Aumento de bilirrubina no conjugada Aumento de lactatodeshidrogenasa (LDH) Orina Presencia de hemoglobina y/o hemosiderina en hemólisis intravascular Aumento de urobilinógeno descartar una causa congénita de anemia hemolítica, la positividad de la PAD demuestra que hay IgG y C3d fijados a la superficie eritrocitaria por lo que probablemente este paciente tenga una anemia hemolítica autoinmunitaria (AHAI). T: No olvide que la positividad de la PAD no es sinónimo de anemia hemolítica. De hecho se calcula que uno de cada 10.000 individuos normales tiene una PAD positiva, sin traducción clínica ni analítica. Por otra parte, en casi un 10% de los pacientes con características clínicas y hematológicas de AHAI la PAD es negativa, entre otras causas, por la falta de sensibilidad en el método para detectar los anticuerpos unidos a la membrana eritrocitaria. De todos modos, la positividad de la PAD en el contexto tanto clínico como analítico de este paciente sustenta este diagnóstico y descarta otras causas de anemia hemolítica adquirida. Para confirmar este diagnóstico es necesario demostrar que la IgG detectada en la superficie de los eritrocitos del paciente corresponde a un anticuerpo dirigido contra un antígeno específico de los hematíes. Por este motivo debe realizarse la separación de estas inmunoglobulinas de la superficie eritrocitaria (estudio del eluido). En este caso el estudio del eluido ha revelado la presencia de un autoanticuerpo que reacciona con todos los hematíes del panel (conjunto de hematíes de fenotipo conocido utilizado en la identificación de anticuerpos antieritrocitarios). R: Como en la actualidad no hay antecedentes recientes de ingesta de fármacos se puede descartar una anemia hemolítica inmunomedicamentosa. Los síntomas y la forma de presentación son típicos de una AHAI común, producida por anticuerpos calientes, que es el tipo de AHAI más frecuente. Aproximadamente en la mitad de los casos la AHAI por anticuerpos calientes es secundaria a enfermedades hematológicas malignas, conectivopatías y otros trastornos inmunitarios, infecciones, hipogammaglobulinemias y otras inmunodeficiencias. En el resto es idiopática. T: De todas formas, incluso en los casos catalogados ini-cialmente como idiopáticos el posterior seguimiento del paciente acaba revelando en algunas ocasiones la existencia de una enfermedad de base. Aunque este paciente tiene hipogammaglobulinemia completaremos el estudio de otras posibles causas de AHAI. En cuanto al tratamiento, los glucocorticoides son el tratamiento de elección en la AHAI por anticuerpos calientes, pues consigue tasas de remisión del 80-90%. En los casos en que fracasa este tratamiento la alternativa no está clara. Entre los tratamientos que se han probado están la esplenectomía, el danazol, los inmunosupre(575) Enfermedades asociadas a anemia hemolítica autoinmunitaria común Síndromes linfoproliferativos (leucemia linfática crónica, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, enfermedad de Hodgkin) Neoplasias (timoma, cáncer de pulmón, cáncer gástrico) Conectivopatías y enfermedades autoinmunitarias (lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, esclerodermia, dermatomiositis, síndrome de Sjögren, miastenia grave, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca, anemia perniciosa, síndrome de Evans, tiroiditis de Hashimoto) Infecciones Otras (infección por el VIH, inmunodeficiencias, enfermedad de Kawasaki, mielofibrosis, etc.) Idiopática sores como azatioprina y ciclofosfamida, la administración de inmunoglobulinas por vía intravenosa e incluso la realización de plasmaféresis. En nuestro caso prescribiremos prednisona a dosis de 1 mg/kg/día por vía oral, ácido fólico para prevenir el déficit de folato que se asocia a la recuperación eritropoyética y un protector gástrico, y realizaremos un nuevo control dentro de una semana. En los siguientes controles realizados se observó una buena respuesta al tratamiento con una progresiva normalización de los parámetros clínicos y analíticos, por lo que se pudo disminuir de forma progresiva la prednisona. En una visita de control 6 meses después del diagnóstico, todavía en tratamiento con prednisona, el paciente presenta un deterioro del estado general con empeoramiento de la astenia. La exploración física revela palidez cutánea, sin más alteraciones que las ya descritas. En los análisis realizados unos días antes destacan: hemoglobina, 72 g/l; hematócrito 0,21 L/L; VCM, 90 fl; plaquetas, 324 × 1 09 /l, y leucocitos, 7,6 × 1 09 /l; la bioquímica es normal. En el estudio de anemias destacan: reticulocitos, 0 × 1 09 /l; haptoglobina, 0,16 g/l, y eritropoyetina, 179 mU/ml (normal, 4-14 mU/ml); la dosificación de ácido fólico y cobalamina y los parámetros del metabolismo del hierro son normales. La PAD continúa siendo T: Observo que ha habido un empeoramiento de la anemia, aunque es llamativo que pese, a la positividad de la PAD, no haya alteración de los parámetros bioquímicos, al contrario que en el episodio inicial. ¿Qué más le llama la atención? R: La haptoglobina continúa disminuida, pero no hay reticulocitos, lo que indica una anemia arregenerativa por alguna causa adquirida. Los valores de eritropoyetina están aumentados como respuesta al grado de anemia. No hay ferropenia ni déficit de cobalamina y folato, y las cifras de plaquetas y leucocitos son normales, por lo que podríamos estar ante una lesión que afecte de forma aislada a los precursores de la serie eritrocitaria, es decir, una eritroblastopenia. Creo que sería conveniente realizar un mielograma. T: Estoy de acuerdo. La eritroblastopenia adquirida puede ser idiopática, asociarse a timoma o nefropatía, o puede ser causada JANO 28 FEBRERO-6 MARZO 2003. VOL. LXIV N.º 1.465 41 Varón de 30 años con anemia e ictericia J.M. Sancho, M.E. Márquez y A. Ribera por ingesta de algunos fármacos, por una inmunopatía o por infecciones. Ingresaremos al paciente para completar el estudio. Además de la aspiración de médula ósea, solicitaremos un cultivo in vitro de progenitores de médula ósea, una tomografía computarizada (TC) de tórax, un estudio inmunológico y serologías frente a los virus habituales y específicamente frente al parvovirus B19, que se ha descrito típicamente en algunos casos de eritroblastopenia. Una vez obtenidos los resultados, tutor y residente valoran de nuevo el paciente para decidir el tratamiento. R: El aspirado de médula ósea muestra una celularidad medular en cantidad normal, pero se observa una ausencia completa de la serie eritropoyética, lo que confirma el diagnóstico de eritroblastopenia. El crecimiento de progenitores eritroides en el cultivo in vitro es normal. En la TC no hay ni evidencia de masa mediastínica anterior que sugiera timoma ni signos de insuficiencia renal. Las serologías, incluida la serología frente a parvovirus B19, son también negativas. Sin embargo, en el estudio inmunológico hay un descenso en los valores de las fracciones C3 y C4 del complemento, además de déficit de IgA sérica, IgA secretora e IgG4. T: Estas alteraciones sugieren, junto a la normalidad del resto de las pruebas, la existencia de un trastorno inmunitario como causa probable de la eritroblastopenia de este paciente. Habitualmente, el tratamiento de la eritroblastopenia se basa en la administración de glucocorticoides, anabolizantes, eritropoyetina, tratamiento inmunomodulador o la práctica de una timectomía en los casos en que la causa sea un timoma. Puesto que nuestro paciente ha presentado una crisis de eritroblastopenia durante el tratamiento de su anemia hemolítica con prednisona, iniciaremos tratamiento inmunodepresor con ciclosporina A. Bibliografía general Dacie J. The immune haemolytic anaemias: a century of exciting progress in understanding. Br J Haematol 2001;114:770-85. Gehrs BC, Friedberg RC. Autoimmune hemolytic anemia. Am J Hematol 2002;69:258-71. Petz LD. Treatment of autoimmune hemolytic anemias. Curr Opin Hematol 2001;8:411-6. Vives Corrons JL. Anemias hemolíticas adquiridas. En: Sans-Sabrafen, Besses Raebel C, Vives Corrons JL, editores. Hematología clínica. 4.ª ed. Madrid: Harcourt, 2001; p. 223-47. Varón de 30 años con anemia e ictericia J.M. Sancho et al neomucosa, exoftalmos y acropaquias bilaterales en los dedos de las manos y los pies. La auscultación cardiorrespiratoria revelaba escasos crepitantes en las bases de ambos hemitórax. Se halló una hepatomegalia de consistencia blanda de 2 cm y una esplenomegalia de 3 cm por debajo del reborde costal.