loración del ado n "cional

Anuncio

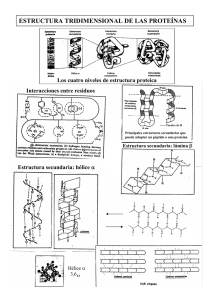

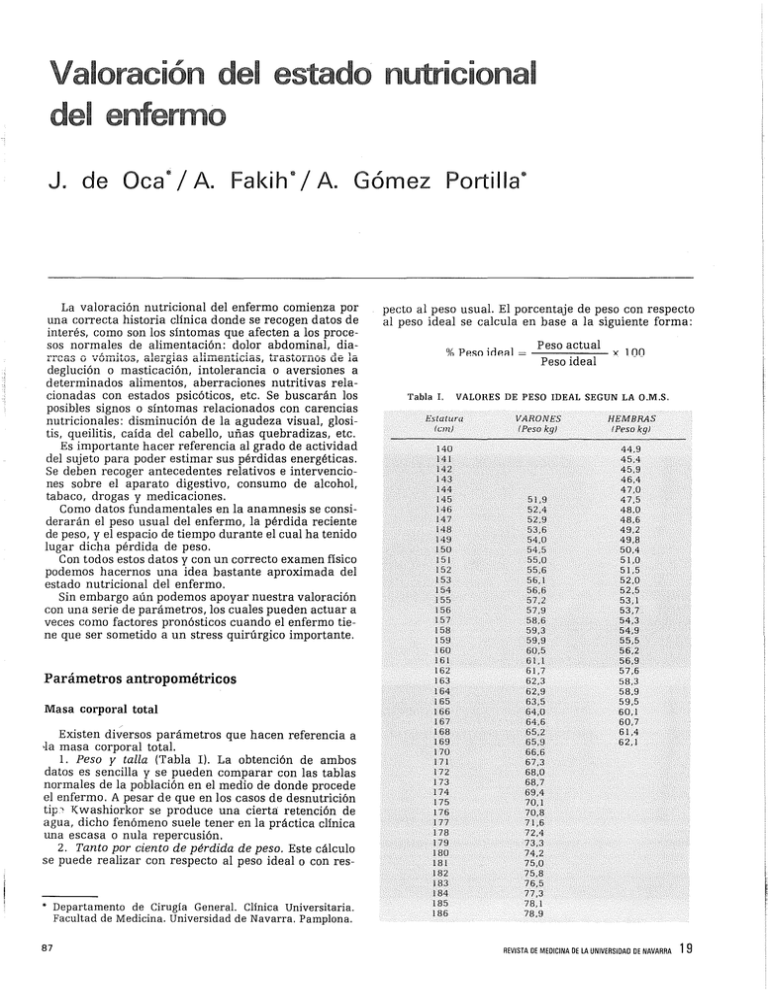

loración del rmo "cional ado n J. de Oca*/ A. Fakih* /A. Gómez Portilla* La valoración nutricional del enfermo comienza por una correcta historia clínica donde se recogen datos de interés, como son los síntomas que afecten a los procesos normales de alimentación: dolor abdominal, diarreas u vómitos, alergias alimenticias, trastornos de la deglución o masticación, intolerancia o aversiones a determinados alimentos, aberraciones nutritivas relacionadas con estados psicóticos, etc. Se buscarán los posibles signos o síntomas relacionados con carencias nutricionales: disminución de la agudeza visual, glositis, queilitis, caída del cabello, uñas quebradizas, etc. Es importante hacer referencia al grado de actividad del sujeto para poder estimar sus pérdidas energéticas. Se deben recoger antecedentes relativos e intervenciones sobre el aparato digestivo, consumo de alcohol, tabaco, drogas y medicaciones. Como datos fundamentales en la anamnesis se considerarán el peso usual del enfermo, la pérdida reciente de peso, y el espacio de tiempo durante el cual ha tenido lugar dicha pérdida de peso. Con todos estos datos y con un correcto examen físico podemos hacernos una idea bastante aproximada del estado nutricional del enfermo. Sin embargo aún podemos apoyar nuestra valoración con una serie de parámetros, los cuales pueden actuar a veces como factores pronósticos cuando el enfermo tiene que ser sometido a un stress quirúrgico importante. Parámetros antropométricos Masa corporal total Existen diversos parámetros que hacen referencia a fa masa corporal total. l. Peso y talla (Tabla I). La obtención de ambos datos es sencilla y se pueden comparar con las tablas normales de la población en el medio de donde procede el enfermo. A pesar de que en los casos de desnutrición tip.~ T<washiorkor se produce una cierta: retención de agua, dicho fenómeno suele tener en la práctica clínica una escasa o nula repercusión. 2. Tanto por ciento de pérdida de peso. Este cálculo se puede realizar con respecto al peso ideal o con res- * Departamento de Cirugía General. Clínica Universitaria. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona. 87 pecto al peso usual. El porcentaje de peso con respecto al peso ideal se calcula en base a la siguiente forma: % PP.SO idP.Fll = Tabla I. 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 X ] 00 VALORES DE PESO IDEAL SEGUN LA O.M.S. Estatura lcm) Peso actual Peso ideal VARONES IPesokg/ 51,9 52,4 52,9 53,6 54,0 54,5 55,0 55,6 56,1 56,6 57,2 57,9 58,6 59,3 59,9 60,5 61,l 61,7 62,3 62,9 63,5 64,0 64,6 65,2 65,9 66,6 67,3 68,0 68,7 69,4 70,l 70,8 71,6 72,4 73,3 74,2 75,0 75,8 76,5 77,3 78,l 78,9 HEMBRAS IPesokgi 44,9 45,4 45,9 46,4 47,0 47,5 48,0 48,6 49,2 49,8 50,4 51,0 51,5 52,0 52,5 53,l 53,7 54,3 54,9 55,5 56,2 56,9 57,6 58,3 58,9 59,5 60,l 60,7 61,4 62,l REVISTA OE MEDICINA OE LA UNIVERSIOAO OE NAVARRA 19 Se a dmite en gen eral que un peso situado por debajo del 85 % del valor medio del rango correspondiente, es indicativo de desnutrición calórico proteic a 10 • Sin embargo este cálculo presenta el inconveniente de qu e al referirse a suj etos obesos, éstos pueden experimentar una importante pérdida de peso antes de situarse por debajo del 85 % del valor standard. Por consiguiente resulta más \Nil el empleo del peso usual como referencia, de forma que: % pérdida de peso Peso usual - Peso actual Peso usual - - - - - - - - - - X 100 aceptándose que un tanto por ciento superior al 1O es indicativo de desnutrición calórico proteica. Masa corporal grasa La estimación de las reservas grasas se realiza hoy en día mediante la medición de los pliegues cutáneos, teniendo como base el que cerca de la mitad de dicha grasa se encuentra en el tejido celular subcutáneo (Fig. 1 ). Existen tablas de valores normales que hacen referencia a los pliegues tricipital, subescapular y bicipital en una amplia población en relación con la edad y el sexo de los individuos. A pesar de que la medición del pliegi¿e tricipital es la m ás usada univers almente, algunos estudios han dete ctado una mejor correlación entr e la pérdid a de peso y la suma de los valores d e los pliegues tricipital y subescapular 3 • La medición del pliegue tricipital se realiza con el enfermo de pie o sentado 27 • Sólo en casos en que esta postura es imposible (enfermos criticas) se medirá en decúbito lateral con el brazo apoyado sobre el tórax, a pesar de que en tal caso la exactitud puede verse comprometida. Un calibrador tipo Holtein o bien Lange se aplica en el punto medio entre el acromion y el proceso olecraniano, en la linea posterior. Las dos ramas del calibrador pinzan exclusivamente la piel y el tejido celular subcutáneo derecho, no siendo dicha medición válida en caso de braquiedema de cualquier origen. El calibrador ejerce una presión de 10 g x cm. 2 de tejido procediéndose a continuación a la lectura en milímetros del valor del pliegue. En la línea braquial anterior y a la misma altura se obtienen el pliegue bicipital, mientras que 1 cm. por debajo de la punta de la escápula y con un ángulo de 45° sobre el plano del tórax, se obtiene el pliegue subescapular. La medición de los pliegues cutáneos está sujeta a errores y por ello debe confiarse exclusivamente a personal con una cierta experiencia, de forma tal que sea una misma persona la que realice las mediciones en el mismo enfermo . Masa corporal magra La estim ación de la masa corporal magra se puede alcanzar a partir de diversos parámetros. 1. Perímetro braquial. Es una medición inespecifica y sencilla, los valores normales en sujetos sanos también están tabulados y sirve de punto de partida para otro tipo de cálculos antropométricos. El principal factor de error parte de considerar las estructuras braquiales (hueso, músculo, etc.) con forma exclusivamente circunferencial. Dicha medición se debe realizar con una cinta métrica a nivel del punto medio entre el acro mion y el proceso olecraneano, expresándose su resultado en centímetros . 2. Area muscular del brazo. Esta medición se obtienen a partir de la fórmula de Guerney y J eliffe 11 • Al igual que en el caso anterior la medición debe realizarla siempre una misma persona con la debida expe riencia, en cuyo caso y con una depurada técnica el error se sitúa en un 10 ·%. AME = PE - (0,314 x PT) AME = Area muscular del brazo PB = Perimetro braquial PT. = Pliegue tricipital Parámetros.bioquímicos Masa corporal magra Fig. 1 A y B.- Medición del pliegu e tricipital . 2Q REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA La totalidad de la masa corporal exenta de grasa se reparte esencialmente entre la proteína muscular (71 %), proteína visceral (24 %) y proteína plasmática (5 %) (Fig. 2) . La estimación de la proteína muscular se puede realizar indirectamente mediante diversos parámetros. 88 1. Indice creatinina/altura. Propuesto por Bistrian en 1975 2 , consiste en la relación entre la creatinina diaria eliminada por el sujeto problema y la de otro individuo de su misma altura y sexo. Estudios realizados a sujetos sanos han permitido establecer la media de eliminación de creatinina de sujetos jóvenes en 23 mg/kg peso/día para los hombres y 19 mg/kg peso/día en el caso de las mujeres. La creatinina es un producto del metabolismo de la creatina, que es la forma de almacenamiento de alta energía a nivel fundamentalmente muscular y que se sintetiza en el hígado a partir de 4 aminoácidos. Por consiguiente, la creatinina es un índice del estado de la masa muscular corporal. La eliminación de creatinina desciende con la edad así como en los estados de desnutrición avanzada, en los que deja de correlacionar matemáticamente con la masa corporal magra. Asimismo está sujeta a errores de recogida de muestras y los derivados de estimar los valores normales de eliminación en función del peso ideal. Grasa -+Pliegue tricipital 75 Piel - Esqueleto 65 3. Eliminación de la 3-metil histidina. Se trata de un aminoácido derivado de la metilación de la histidina y que se halla presente fundamentalmente a nivel de la proteína miofibrilar. Tras la elaboración de dicha proteína la 3-metil-histidina es eliminada y no se puede volver a reutilizar excretándose por orina sin sufrir nuevos cambios bioquímicos. Por tanto, reúne teóricamente las condiciones idóneas para estimar el turnover proteico a nivel muscular 16 • No obstante las experiencias clínicas y de laboratorio han permitido poner en evidencia otros focos extramusculares de síntesis de la 3-metil-histidina, variaciones con la edad, con el sexo, con la alimentación y con diversos estados de catabolismo. Su validez, por consiguiente, continúa sujeta a revisión 10• 2º. 4. Eliminación de nitrógeno. La eliminación de nitrógeno se puede medir o bien directamente, o bien a partir de la eliminación de urea. Esta última es el producto resultante del catabolismo proteico global el cual varía según el estado clínico del sujeto. Dado que la fracción nitrogenada no ureica en orina procedente del amoniaco y los aminoácidos íntegros y las pérdidas nitrogenadas por heces y sudor son relativamente constantes en 1-LT1 sujeto sin alteraciones nefra!ógicas, se puede esta, blecer aproximadamente el balance nitrogenado mediante una sencilla fórmula, ampliamente difundida en la práctica clínica, no sólo por su sencillez, sino por su bajo costo y relativa fiabilidad. Dicha fórmula permite valorar la efectividad del tratamiento nutricional, si bien no correlaciona con la evolución del enfermo 22 • Nitrógeno catabólico= (Urea 24 h (g) ±urea retenida (+)o perdida(-)) x Extracelular Proteínas plasmat. Vísceras Albumina Transferrina Pre albumina -+- Proteína ligada a retino! Test cutáneos Músculo esquelético Masa celular ¡ -+- Indice creatinina/altura Circunferencia muscular Fig. 2.-Parámetros relativos a la composición corporal. A pesar de qu·e el coeficiente de error puede ser alto (hasta un 30 %), se considera que una eliminación situada entre el 60-80 % representa una moderada afectación de la proteína muscular, mientras que una eliminación entre el 40 y 50 % implica una deplección proteica severa. 2. Estimación de la masa corporal magra global a partir de la creatinina. Forbes en 1976 9 encontró una excelente correlación entre la eliminación de creatinina y la masa corporal magra medida mediante el potasio intercambiable, concretándose la relación entre ambos parámetros mediante la siguiente ecuación: LBM (kg) = 7,38 + 0,03 creatinina (mg/día) ± 0,0008 donde LBM ("lean body mass") representa la masa corporal magra. 89 ~~ x + Urea retenida o perdida= Aumento o disminución de la , 10 65 urea sangumea (mg %) x x lOO x peso corpo1000 ral (kg) Proteína visceral Los estudios de depleción de la proteína visceral se pueden estimar indirectamente a partir de la medición de diversas proteínas sintetizadas a nivel hepático con funciones fundamentalmente transportadoras. Las cifras bajas de dichas proteínas son indicativas de un déficit en la síntesis (por falta de sustrato) o un exceso de catabolismo. Sin embargo los niveles de dichas proteínas pueden estar condicionados por una serie de circunstancias diversas: 1. Albúmina. Con un peso molecular de 66.000 y una vida media de 18-20 días, la albúmina es la proteína visceral circulante más difundida en el organismo, el cual posee en condiciones normales un pool de 4-5 g/kg peso. La hipoalbuminemia puede ser debida a un déficit en la síntesis, tal como se observa en la desnutrición tipo Kwashiorkor, un exceso de catabolismo cuando predominan las hormonas del stress, un aumento de las pérdidas por el tubo gastrointestinal, por la piel (en caso de las quemaduras), hemorragias, etc. Por último, una hemodilución, tal y como sucede tras la administración exagerada de soluciones cristaloides en el período postoperatorio inmediato, puede ser asimismo causa desencadenante de una hipoalbuminemia. . La albúmina no sólo es un indicador de la depleción proteica visceral, sino un indicador pronóstico cuya exactitud se sitúa entre el 70 y el 80 % 18 • 24128 • Las cifras REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 21 normales en sangre se sitúan entre 3 ,4 y 3, 5 g/ l 00 ml considerándose como índices de depleción proteica visceral aquellas cifras situadas por debajo de dichos niveles. Como inconvenientes presenta su falta de sensibilidad en las fases iniciales a la desnutrición y los cambios de concentración relativos al stress o a la hemodilución. 2. Transferrina. Es una beta-globulina de una vida media situada entre 7 y 8 dias cuya función primordial estriba en el transporte de hierro. Dada su corta vida media comparada con la albúmina, seria lógico pensar que dicha proteína es más sensible a los cambios del estado nutricional. Sin embargo nosotros no hemos encontrado dicha correlación salvo en casos extremos de desnutrición tipo Kwashioskor. Por otra parte, el déficit de hierro lleva consigo un aumento en las cifras de transferrina en sangre, por lo que constituye un factor de error importante 13 • Las cifras normales de transferrina se sitúan entre 250 y 300 mg por cada 100 ml, considerándose los valores por debajo de 200, como indicadores de depleción proteica visceral. La transferrina actúa como una proteína reactante de fase aguda de carácter negativo, como demostró Dominioni 6 en enfermos sometidos a cirugía gástrica y como hemos podido comprobar nosotros en enfermos sometidos a cirugía abdominal y cardiaca. Esta característica fisiológica implica una mayor disminución plasmática como consecuencia del stress en aquellos enfermos en buen estado nutricional comparativamente con aquellos que presentan desnutrición calórica previa al acto quirúrgico. 3. Prealbúmina 25 • La prealbúmina transportadora de tiroxina es una proteína de una vida media de 2 días. Se ha demostrado su sensibilidad y especificidad en la detección de estados de desnutrición calórico-proteica, así como su pronta normalización tras la reposición con alimentación parenteral. Su comportamiento frente al stress es inverso a la de la mayor parte de las proteínas reactantes de fase aguda, es decir, se produce un rápido descenso en sus niv_eles plasmáticos, que será tanto más acusado cuanto mejor sea el estado nutricional del sujeto. Las cifras normales en plasma oscilan entre 15 y 30 mg por cada 100 ml. 4. Proteína ligada a retinol 25 • La estructura tetramérica de la prealbúmina se satura mayormente con la llamada proteína ligada a retinol, de formal tal, que la función fisiológica parece estar más encauzada hacia el transporte de la vitamina A, que al transporte de las hormonas tiroideas. La proteína ligada a retinol tiene una vida media de 10 horas y es metabolizada a nivel renal. Su sensibilidad a los cambios de estado nutricional sería teóricamente muy similar a la de la prealbúmina . Sin embargo, su enorme variabilidad en las enfermedades orgánicas, especialmente en las renales, así como la dispersión de valores encontrados en los estudios clínicos, hacen poner en entredicho su eficacia como parámetro nutricional. Dichos valores normales oscilan entre 2,6 y 7,6 mg/100 ml. 5. Otras proteínas . Dentro de las proteínas reactantes de fase aguda positivas, la ceruloplasmina, la alfa-1glicoproteína y la alfa-1-antitripsina, el fibrinógeno yel factor C3 han demostrado tener una relación con el estado nutricional del sujeto en el sentido de una menor intensidad de la respuesta aguda en los sujetos desnutridos hecho inverso al que sucedía con la trasferrina y con la prealbúmina 16 25 • No obstante su valor como parámetro nutricional está hoy en dia sujeto .a estudio. 22 REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Parámetros inmunológicos Durante los últimos años ha venido cobrando una especial importancia la medición de los parámetros inmunológicos, no sólo como reflejo indirecto del estado de repleción de proteína visceral sino como valores pronósticos . Dado que su descripción in extenso constituye un tema especializado procederemos a enumerar los más difundidos de dichos parámetros. l. Recuento total de linfocitos . Su contaje se puede efectuar a partir de la fórmula leucocitaria mediante un sencillo cálculo porcentual. Si bien es dificil establecer el límite de la desnutrición a partir del número de linfocitos, se acepta que una cifra por debajo de 1.200/cc es indicativa de depleción calórico-proteica 1• En cuanto a las subpoblaciones linfocitarias todavía no existen estudios concluyentes que demuestren una alteración de las mismas en estados de desnutrición. 2. Inmunidad celular "in vivo". La práctica de los tests cutáneos de sensibilidad retardada pretende poner en evidencia la reactividad del paciente frente a diversos antígenos. Habitualmente se utilizan extractos de cándida, trichophyton , estreptoquinasa-estreptodornasa y la proteína purificada derivada, así como el antígeno de la parotiditis. La reactividad se pone de manifiesto mediante un eritema e induración, tras la administración intradérmica de los distintos antígenos. Se considera una respuesta positiva cuando dicha lesión es igual o superior a 5 mm de induración a las 24 ó 72 horas, leidas en la cara anterior del antebrazo del paciente . Se considera asimismo positivo un eritema de más de 1O mm sin induración. Un sujeto con dos o más respuestas positivas de los 5 antígenos inyectados se considera normal o normoérgico. Cuando la reacción se presenta frente a un solo antígeno se considera relativamente anérgico, mientras que la ausencia de respuesta se considera anergia absoluta. Los estados de anergia han demostrado una buena correlación con las situaciones de depleción calóricoproteica evidenciándose asimismo una recuperación de la reactividad tras la administración de un soporte nutricional en forma de alimentación parenteral 8 • 14 • 15• 17 • Como inconvenientes comunes a todas las pruebas inmunológicas hay que destacar los múltiples errores técnicos y de interpretación de los resultados, así eomo la influencia de otros factores en el estado inmunitario, como son cirugía, radioterapia, citostáticos, enfermedades intercurrentes, etc. 3. Inmunidad celular "in vitro ". Se han ensayado asimismo pruebas de funcionalismo linfocitario como el test de transformación linfoblástica frente a la Fitohemaglutinina 4 • 26 , así como la quimiotaxis neutrófila 7 y fagocitosis 2 1• 23 , 29 • 30 • En todas ellas se ha demostrado una buena correlación con el estado nutricional. 4. Otros parámetros. Otros parámetros comprenden, por último, la cuantificación de inmunoglobulinas (de escaso valor en nuestra casuística) 5 y del factor C3 25 • Otras técnicas para la estimación de la composición corporal En el año 1979, Shyzgal 31 puso en práctica la determinación de la masa corporal magra a partir del K40 intercambiable. Dicha técnica presenta serios problemas derivados de las imprecisiones consecutivas a la determinación del agua extracelular a partir del Na 22 y · 90 de la masa hídrica total a partir del agua tritiada, ambas dos necesarias para estimar la masa corporal magra. Su elevado costo así como las dificultades en la interpretación de los datos hace que dicha técnica quede relegada a muy pocos centros. Hill y cols. publicaron en 1978 12 los resultados de la medición mediante bombardeo de neutrones del contenido nitrogenado total del organismo, así como diferentes minerales como calcio, fosfato, cloro, sodio y potasio. Recientemente se han puesto en práctica métodos de estimación a la grasa corporal a partir de la densitometría, ultrasonidos y dilución de isótopos con bastantes buenos resultados 12 • Indices pronósticos La combinación de diversos parámetros antropométricos, bioquímicos e inmunológicos ha permitido a diversos autores elaborar índices pronósticos que permiten predecir con una aproximación variable la evolución del enfermo. Mullen en 1979 19 elaboró la siguiente fórmula para predecir la mortalidad y morbilidad quirúrgicas: 3. Bradfield RB, Schutz Y y Leditig A. Skinfold changes with weight loss. Am J Clin Nutr 32: 1.756, 1979. 4. Chandra RK. Rossette-forming T. Limphocites and cell mediated immunity in malnutrition. Br Med J 3: 608-609, 1974. 5. 6. 7. Bistrian BR, Blackburn GL, Scrimshaw NS y Flatt SP. Cellular immunity in semistarved states in hospitalized adults. Am J Clin 8. 91 Bistrian BR, Blackburn GL y Sherman M. Therapeutic index of nutritional depletion in hospitalized patients. Surg Gynaecol Obstet 141: 512-516, 1975. Eilberg ER y Morton OL. Imparired immunologic reactivity and recurren ce following cancer surgery. Cancer 25: 362-367, 1970. 9. Forbes GB y Bruining GJ. Urinary creatinine excretion and lean body mass. Am J Clin Nutr 29: 1.359-1.366, 1976. 10. Grant P, Custer PB y Thurlow J. Current techniques ofnutritional assessment. Surg Clin North Am 61, 3: 437-463, 1981. 11. Gurney JM y Jelliff DB. Arm anthropometry in nutritional assessment: Normogramfor rapid calculation ofmuscle circunference and cross-sectional muse/e andfat areas. Am J Clin Nutr 26: 912-915, 1973. 12. Hill GL. A new method far the rapid measurement of body composition in extreme/y ill surgical patients. Br J Surg 65: 732735, 1978. 13. Ingelbleeck Y, Van Den Schrieck HG y De Mayer P. Albumin, tranferrin and the thiroxine-binding prealbumin retinol-binding protein (TBPA-RBP) complex in assessment ofmalnutrition. Clin Chem Acta 63: 61-67, 1975. 14. Israel L, Múgica J y Chahinian P. Prognosis afear/y bronchogenic carcinoma. Survival curves of 451 patients a/ter resection of lung cancer in relation to results ofpreoperative tuberculin skin test. Biomed J 19: 68-72, 1973. 15. Jaurrieta E. Implicaciones de la desnutrición y la inmunodepresión en el paciente quirúrgico. Tesis Doctoral. Barcelona, octubre 1982. 16. Long CL, Haverberg LN y Young VR. Metabolism of 3 methilhistidine in man. Metabolism 24: 929-935, 1975. 1 7. Meakins JL, Pietsch JB, Bubenock o Kelly R, Rode H, Gorden J y McLean LD. Delayed hipersensitivity: Indication of acquired failure of host defenses in sepsis and trauma. Ann Surg 186: 241, 1977. 18. Mullen JL, Gertner MH, Buzby GP, Goodhart GL y Rosato EF. Implications of malnutrition in the surgical patient. Arch Surg 114: 121-125, 1979. 19. Mullen JL, Buzby GP y Waldman TF. Prediction of operative morbility and nutritional assessment. Surg Forum 30: 80-82, 1979. 20. Munro HN. Present status of 3-metylhistidine. En "Clinical Nutrition 81 ". Editado por Wesdorp RIC. Churchill Livingstone. Londres 1982, p. 181. 21. Palniblad J. Fasting (acute energy deprivation) in man: Effect of polymorphonuclear granulocyte functions, plasma iron and serum transferrin. Scand J Haematol 17: 217-226, 1976. 22. Peaston MJT. Metabolismo de las prote(nas y los aminoácidos. En "Nutrición Parenteral en las enfermedades agudas metabólicas". Editado por Lee JL. JIMS. Barcelona 1977, p. 133. 23. Ratnakar KS, Mathner M, Remaling-Aswami V y Deo MG. Phagocytic function of RES in protein deficiency a study in rhesus monkeys lising P' 2 lavelled E. coli. J Nutr 102: 1.233-1.238, Nutr 28: 1.148-1.155, 1975. 2. Douglas SD y Schopfer K. The phagocite in protein-calorie malnutrition: a review. En "Malnutrition and the inmune response". Editado por Suskind RM. Raven Press. Nueva York 1977, pp. 231-244. Bibliografía l. Dominioni L, Dionigi R y Jemas V. The significance of acute phase proteins. En "Clinical Nutrition 81 ". Editado por Wesdorp RIC. Churchill Linvingstone. Londres 1982, pp. 239-259. Indice= 158 - 16,6 X Alb(mg/dl)- 0,78 X TF(mg/dl)0,20 X TSF(mm) - 0,58 X DH. Donde Alb es la albúmina, TSF es el pliegue tricipital, TF es transferrina y DH es el test cutáneo de sensibilidad retardada, expresándose este último de la siguiente forma: O = anérgico, 1 / 5 mm y 2 / 5 mm. Se considera paciente de alto riesgo cuando el PNI es mayor al 50 %, riesgo intermedio, cuando éste se sitúa entre el 40 y el 49 % y de bajo riesgo por debajo del 40 %. El índice pronóstico de Mullen presenta el inconveniente de jugar con varios factores de error, sobre todo concernientes a las pruebas cutáneas y a la medición del pliegue tricipital, si bien en la casuística personal de dicho autor los resultados han sido bastante satisfactorios. En resumen, se puede decir que no existen parámetros realmente fidedignos de por sí solos para valorar el estado nutricional de un enfermo. En nuestra experiencia personal la anamnesis, la pérdida de peso con respecto al peso usual y la determinación de la albúmina sérica han demostrado una aproximación satisfactoria del estado nutricional del enfermo, así como una buena correla- , ción con la evolución clínica del mismo. Si bien las determinaciones de los pliegues cutáneos necesitan de una amplia experiencia cotejada con unas tablas de población normal, creemos que dichas mediciones deben ser efectuadas por un mismo equipo y que previsiblemente puedan aportar datos de un gran interés desde el punto de vista de la valoración y del pronóstico. De Oca J, Sánchez L, Fakih A, Muñoz M, Voltas J y Liso P. Nutritional status and stress: Experimental study of serum haptoglobin and inmmunoglobulins. JPEN 6 (4): 320, 1982. 1972. REVISTA DE MEDICINA DE lA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 23 24. Reinhardt GF , Myscofsky JW y Wilkens DB. Incid ence and mor- 28 . Seltzer MH, Bastidas JA, Cooper DM, Eugler P, Koc um By Fletcher HF. In stant nutritional assessment. JPEN 3: 1.103 - 1.108 , 1979. 29. Selverat RJ y Bhat KS. Metabolic lymphocites and bacteria! activities of lymphocites in protein-calorie malnutrition. Am J Clin Nutr 25: 166-174, 1972. 30. Seth V y Chandra RK . Opsonic activity, phagocytosis and bactericida/ capacity of polimorphes in malnutrition . Arch Dis Child ta lity of hypoalb um inemic patients in hospitalized veterans. JPEN 4: 357 -359, 1980. 25. Sá nchez L, De Oc a J , Muñoz M y Zozaya JM. Niveles pla smáti- cos de C3 durant e la desnutrición y el stress inflamatorio . Estu dio experimenta l en la rata. Nuevos Arch Fac Med 41: 35 1-353, 1983. 26 . Schopfer K y Douglas SD. In vitro studies of lymphocytes from children w ith kwas/iiorkor. Cli n Immunolog Immunopathol 5 : 4 7: 282-284, 1972. 2 1-30, 1976. 2 7. Selli ff DB. The assessment of the nutritional status of the community. WHO monograph, 53. Ginebra 1968 . 3 1. Sh izgal HM. Body compositum and nutritional Support . Surg Clin North Am 61: 729-74 1, 19 8 1. COLECCION CIENCIAS MEDICAS CIENCIAS MEDICAS DE BOLSILLO ALERG IA A MEDICAMENTOS (2.ªedición) FARMACOTERAPIA PSIQUIATR ICA (2. ª ed.). A.Oehling 1982. ISBN 84-313-0702-1.. 525 ptas. Otto Benkert y Hanns Hippius 1982. ISBN84-313-0730-7. 650 ptas. ELEMENTOS DE HIGIENE HOSPITALARIA Y TECNICAS DE AISLAMIENTO EN EL HOSPITAL (3. ª edición) 112 págs. _UNIDAD CORONARIA (2.ª edición) F. Malpartida y E. Alegría 1981 . ISBN 84-313-0590-8. 252 págs . EPILEPSIA : DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN LA PRACTICA DIARIA 436 págs. F. Tanner, J. J. Haxhe, M. Zumofen, G. Ducel 1982. ISBN 84-313-0628-9. 224 págs. 1.350 ptas. 550 ptas . TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CORONARIA (2.ª edición) (2.ª edición) Francisco Abad 1981 . ISBN84-313-0701-3. 178 págs. 750 ptas. HEMOTERAPIA. NOCIONES FUNDAMENTALES Antonio Medarde 1977. ISBN 84-313-0479-0. 140 págs . 200 págs. 200 págs. 500 ptas. MANUALDEFARMACOTERA~A CARDIOVASCULAR (2.ª edición) 400 ptas. LA ACUPUNTURA EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Luis M. •Gonzalo 1979. ISBN 84-313-0594-0. Varios 1980. ISBN84-313-0537-1 . 600 ptas . FISIOTERAPIA RESPIRATOR IA (3. ªedición) (Guía del Hospital Brompton) D. V. Gaskell y B. A. Webber (En prensa) Eduardo Alegría 1978. ISBN84-313-0478-2. 232 págs. 600 ptas. NOTAS DE VIROLOGIA MEDICA Morag C. Timbury 1981 . ISBN 84-313-0700-5. 236 págs. 950 ptas. INTRODUCCION A LA ELECTROENCEFALOGRAFIA Y NEUROFISIOLOGIA CLINICA Francisco Abad Alegría 1978. ISBN 84-313-0521-5. 168 págs. 600 ptas. INTRODUCCION A LA ESTADISTICA MEDICA MANUAL DE FARMACOTERAPIA ANTIALG ICA R. F. Mould (Trad. de E. Alegría) 1978. ISBN84-313-0547-9. 208 págs. Jesús Flórez Beledo (En prensa). 1 (2.ª edición) 600 ptas. €UNSA EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, S.A. Plaza de los Sauces , 1 y 2-Ap. 396-Tel (948) 256850* BARMAIN - PAMPLONA· ESPAfilA 24 REVISTA DE MED ICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 92 Indicaciones: Tratamiento y profilaxis de la enfermedad troboembólica y de todos los procesos patológicos asociados con hiperactividad de las plaquetas. Tratamiento y profilaxis de los trastornos vasculocerebrales isquémicos y de sus recidi vas . Tratamiento y profilaxis de las vasculopatías periféricas. Prevención de las h·ombosis venosas profundas y de los accidentes trombóticos en el postoperatorio de la cirugía vascular periférica y de la cirügía traumatológica. Situaciones de riesgo trombótico. Complemento de la terapia anticoagulante en pacientes mal descoagulados. Hipercoagulabilidad . El ranscurrir del tiempo pue e interrumpirse ... Composición: 300 mg de triflusal jDCIJ por cápsula. Posología: 1-3 cápsulas diarias, durante o al final de las comidas. Dosis preventiva: 1 cápsula diarie o cado dos días. Dosis de mantenimiento: 2 cápsulas diarias . Dosis en situaciones de alto riesgo: 3 cápsulas diarias. Presentaciones: Disgren 50 cápsulas ¡P.V.P. 4.628,- pts.j Disgren 30 cápsulas jP.V.P. 2.782,- pts.J Disgren Envase Clínico 500 cápsulas. Interacciones: Potencia a los anticoagulantes, AAS y sulfonilureas . Asociado al dipiridamol se potencia la acción de ambos fármacos. Contraindicaciones: Deberá administrarse con precaución en la úlcera péptica y en pacientes con sensibilidad a los salicilatos. No está demostrada su inocuidad en el embarazo. Efectos secundarios: En raros casos molestias gástricas que se evitan administrando el medicamento con las com idas y que ceden con antiácidos. Intoxicación: No se han descrito fenómenos tóxicos incluso a dosificaciones de 1.800 mg diarios. En caso de intoxicación accidental los síntomas son: excitación o depresión del SNC, alteraciones circulatorias y respiratorias y del equi librio electrolítico, hemorragias digestivas y diarreas. Tratamie1\to con carbón activo, eliminación del fármaco jvómito, aspiración, lavado). prestando atención al equilibrio electrolítico e instaurando tratamiento sintomático. ~ J. URJACH & Cía., S.A. Antiagregante plaquetario y Antitrombótico específico