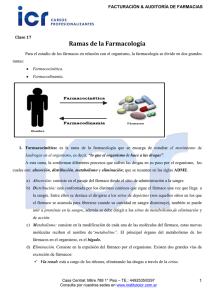

AFT nº2 vol.2 (final2).qxd

Anuncio