Contenido Contents Contenido Contents

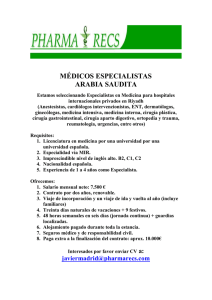

Anuncio