Comuniaciones Orales - ASAC Asociación Andaluza de Cirujanos

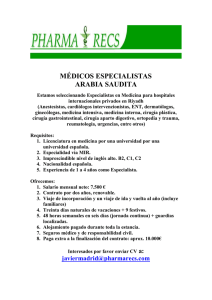

Anuncio