Sarlo, Beatriz

Ficciones argentinas: 33 ensayos. - ia e& - Buenos Aires: Maxdui.ce, 2012.

224 p.; i5>xi3 aru

ISBN .978-987-28031-7-9

1. Ensayo Literario.

CDDA864

© 20x2

© 2012

Beatriz Sarlo

Mardulce

Bulnes 978 i°

C1176ABR Buenos Aires

Argentina

www.marduIceedicora.com.ar

Diseño de colección y cubierta: mneo.com.ar

ISBN: 978-987-2803j-7-9

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

BEATRIZ SARLO

Ficciones argentinas

33 ensayos

ensayo

w v

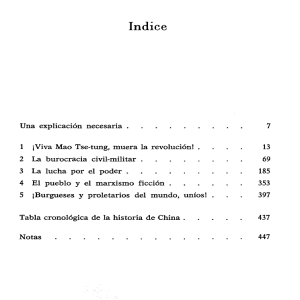

índice

Prólogo

Ficciones argentinas

I Animal acorralado (Luis Gusmán, El peletero)

II Afinidades electivas (Hernán Ronsino, La

descomposición)

III La identificación cómica (Daniel Guebel,

Derrumbe)

IV El Rotex de Aira (César Aira, Las

conversaciones)

V Amor de ciudad (Oliverio Coelho, Ida)

VI Condición de búsqueda (Félix Bruzzone, Los

topos)

Vil Literatura sentimental (Gabriela Massuh, La

intemperie)

VIH Teoría del aguante (Juan Diego Incardona,

Villa Celina)

IX La originalidad y el recato (Sergio Chejfec,

Mis dos mundos)

X La teoría en tiempos de Googie {Pola

Oloixarac, Las teorías salvajes)

75

XI Paisajes y signos (Matías Capelli, Frío en

Alaska)

81

XII Vivir para leer, leer para escribir (Diego

Meret, En la pausa)

87

X151 Phoenix, lejos del centro (Eduardo Muslip,

Phoenix)

93

XIV Leer sin referencias (J.P. Zooey, Sol artificial)

99

XV Crimen pasional (Hernán Ronsino, Glaxo)

105

XVI Desde el locutorio (Juan Terranova, Los

amigos soviéticos)

111

XVII Gore explícito (Mariana Enríquez, Los

peligros de fumar en la cama)

117

XVMi La última flor azul (Pedro Lipcovich, Unas

polillas)

123

XIX Lo blando y lo podrido {Martín Kohan,

Cuentas pendientes)

129

XX Coid pomo (Matilde Sánchez, Los daños

materiales)

135

XXI Monstruos cotidianos (Federico Falco, La

hora de los monos)

141

XXII Objeto sólido e inestable (Gonzalo Castro,

Hélice)

147

XXIII El fragmento y la elipsis (Mariana Dimópulos,

Cada despedida)

153

XXIV Introversión (losi Havilio, Estocoímo)

159

XXV Novela familiar (Damián Ríos, Entrerríanos)

165

XXVI El imitador de voces (Hernán Vanoli,

Pinamar)

171

XXVII La inteligencia (Matilde Sánchez, La

ingratitud)

177

XXVIII Luminosa oscuridad (Jorge Consiglio,

Pequeñas intenciones)

183

XXIX El orden y la chatarra (Matías Capelli,

Trampa de luz)

189

XXX Lenguas y poderes (Marcelo Cohén, Balada)

195

XXXI Fin del mundo (Selva Almada, Eí viento que

arrasa)

201

XXXII Obstinación (Sergio Chejfec, La experiencia

dramática)

207

XXXM1 Los trillizos montoneros (Laura Alcoba, Los

pasajeros dei Anna C.)

213

Prólogo

Estas, notas, escritas entre octubre de 2007 y mayo de 20x2,

aparecieron en el suplemento cultural del diario Perfil. La

idea,fue de Maximiliano Tomas, su director. "Tenés que es­

cribir -me dijo- ensayos críticos, más largos que los habi­

tuales, sobre los libros que se estén publicando.” Durante

años me ayudó a elegirlos. Quizá tanto, más interesantes

que los ensayos hayan sido los mensajes que intercambia­

mos, donde él se mostraba discreto pero activo y sensible;

no,voy a calificar nuestra performance en los otros temas,

mayormente deportivos, con que aligeramos nuestro correo

de .trabajo. Adivinaba lo que podía atraerme. Dio el impul­

so, inicial y no permitió que se diluyera. Escribí estas notas

porque a él se le ocurrió que debía hacerlo. Las casualidades

existen: cuando. Maximiliano Tomas estuvo algunos me­

ses, afuera, Damián Tabarovsky lo reemplazó en la tarea de

editar el suplemento y ahora se le ocurrió a Damián que las

agrupáramos en este libro.

11

Son notas sobre literatura del presente. Ninguna quiere dar

una interpretación definitiva sobre la novela o los cuentos que

la originan. Por el contrario. Son un viaje exploratorio, la ma­

yor parte de las veces casi a ciegas, por lo que se está escribien­

do. Traen nocidas de lo nuevo. No de todo lo nuevo; ni siquiera

podría afirmar qne de lo más importante, sino de lo que me

interesó o me provocó. Para decirlo con un viejo verbo, que de­

fiendo: se trata de libros que me gustaron. Un gusto deja de ser

arbitrario no cuando se lo cree correcto (¿quién puede decidir­

lo?), sino cuando se lo argumenta con exactitud Escribí sobre

lo que me pareció que valía la pena, corriendo el riesgo del error,

por cierto. Críticas en presente de libros recién publicados.

Escritas para un diario, estas notas conservan del perio­

dismo el interés por la inmediatez: adivinar lo que está su­

cediendo, captar la emergencia (en todos los sentidos de la

palabra) de lo inesperado, de aquello que todavía no ha teni­

do lugar. Escribir al toque, incluso sobre autores que conoz­

co bien. No girar sobre un capital depositado, sino ver qué

dice cada uno esta vez, en este nuevo libro.

La suma de las notas queda muy lejos de un canon de la

nueva literatura argentina. Una atropellada ambición pien­

sa a la crítica como tribuna del canon, y al crítico como juez.

Ningún libro entra en el canon por una sola lectura. Hace

falta más: instituciones, plazos que se cumplan, aceptación

de otros críticos, públicos que se dejen convencer. La “teoría

del canon" carga a la crítica de intrascendencia, aunque se

ilusione en denunciar su poder o se jacte de afirmarlo. El ca­

non es perecedero, aunque tenga la fantasía del mármol de la

historia literaria. El crítico que escribe para fundar un canon

12

se resigna a ser, en pocos años, un sujeto anacrónico. El ca­

non es un efecto, no un producto del voluntarismo.

La crítica vive en la actualidad, no en la historia litera­

ria. Cuando se interesa por el pasado, mantiene esa misma

vibración que caracteriza su relación con lo contemporáneo:

lee a los que se pasó por alto, reinterpreta. Pero el suelo de

la crítica es el presente. Le interesan los escritores de ios que

es contemporánea y quiere entender lo que sucede con ellos

y con lo que escriben en el momento. Establece una relación

con el texto, lo más íntima que sea posible. El canon, en cam­

bio, resulta de una inversión a plazos, en un campo de fuer­

zas e intereses institucionales y mercantiles.

Es sabido que la crítica literaria le importa a muy pocos.

La prosa académica le ha hecho perder vibración. Las clasifi­

caciones y tipologías imponen un orden ai que el presente se

resiste. Escribiendo estas notas, quise borrar de mi cabeza la

idea clasifícatoria. Eljetztzeít no es un museo ni una bibliote­

ca. Existen, por supuesto, tendencias, direcciones comunes,

pero, ante todo, me enfrenté con los libros en su cualidad

más individual y, si posible, más propia de cada texto. No

para determinar cómo se parecían, sino de qué modo eran

diferentes. No quise armar grupos y, por eso, las notas siguen

el orden en que fueron publicadas, como sucesión de lectura

de libros elegidos entre decenas y decenas. Siempre estuve

segura de las razones que me llevaron a un libro; aunque no

podría afirmar lo contrario: muchos de los que no elegí po•drían haber estado aquí. Seguramente hay equivocaciones.

Los primeros y segundos libros de un escritor traen una

novedad que permite captar algo de lo que está sucediendo,

13

en estado práctico y fluido, en modo interrogativo, sin co­

nocer previamente un mapa completo donde, después, en­

contrarán su lugar. El itinerario lo definen los libros, no una

abstracción regida por coordenadas y puntos de referencia.

Hay itinerario, pero no mapa. Por supuesto, de algunos escri­

tores yo esperaba el nuevo libro. Pero, con esas excepciones,

cualquier libro, de cualquier escritor, entraba en la lista.

' No terna como objetivo demostrar ninguna hipótesis

general, ni decir para qué lado va la literatura (una forma

casi segura del error). Si algunas ideas permanecen, mejor.

Pero no fue una de mis obsesiones. Quise, más bien, escribir

una experiencia libre de legislaciones teóricas, porque de los

nuevos libros hay que hablar de todas las maneras: temáti­

cas, ideológicas, formales. Escribir sobre libros en un diario

es una forma rara, un poco contorsionada, de contar una no­

ticia. Este hombre, esta mujer (generalmente jóvenes) escri­

bieron así. La literatura interesa a pocos. O sea que escribir

es andar lejos de las mayorías, hablar en familia, lo cual no

quiere decir hablar para los amigos sino, como sucede con

las familias, muchas veces todo lo contrario: discurrir entre

competidores, hermanos enemistados y primos envidiosos.

Me habría gustado escribir no solo sobre novelas y re­

latos. Lo hice en dos casos que quedan fuera de este volu­

men (los poemas de Fabián Casas y las memorias de Tulio

Halperin Donghi). Quien hace periodismo, sabe que los for­

matos tienden a imponerse, y, después de algunos meses, las

columnas se definieron como ensayos críticos sobre ficción.

Afuera también quedó la “literatura de calidad". Toma

ese nombre del “cine de calidad”, discreto y educado, contra

14

el que surgió la rtouvelle vague francesa de los años sesenta. La

“literatura de calidad", sin innovar, imira la buena literatu­

ra. Su horizonte de máxima es confundirse con ella; vive de

borrar la línea, pero no a la manera de las culturas pop, sino

justamente a la inversa. En una huida respecto de lo pop,

construye simulacros cultos. No innova en términos de gé­

nero como innovaron el folletín, la novela sentimental o el

polidaL Sus novedades son temáticas (algo que aprendió del

best-seller).

La literatura, a secas, puede o no ser buena. La “literatu­

ra de calidad" puede pasar por buena pero nunca es estética­

mente interesante. Su espedalidad son las formas ya probadas

como eficaces, induidos los procedimientos de la buena narra­

tiva. Son obras serias que no se presentan crudamente como

mercantiles; tienen ese destino cuando les va bien y el olvido

cuando les va mal. Cumplen una fundón respetable, en caso de

que encuentren un público, pero estudiarlas pertenece más a

la sodología de las formas narrativas que a la critica literaria.

Escribí sobre libros que volvería a leer. Fueron, mientras

los leía por primera vez, un terreno inderto. Pocos de sus

autores tienen '"bibliografía", de modo que mi reseña podía

ser lo primero que se deda sobre ellos. Esto es un rasgo de la

critica publicada en diarios: está obligada a la novedad, no

porque busque ser original, sino porque no se ha hablado

antes de eso. Por supuesto, la equivocadón y el error valorativo son el riesgo inevitable. Me gusta ese riesgo: el critico

como explorador de un territorio en tiempo presente.

Aprendí bastante. Hubo que pensar las diferentes for­

mas del fragmentarismo: las tramas que se descomponen

15

y se cortan, se repiten, enmarañadas o monotemiticas; los

procedimientos que marcan el hiato o la falsa continuidad;

la dificultad para distinguir entre una trama caótica y una

deliberadamente elíptica y desordenada; entre el capricho, la

ineficacia y la destreza.

Es evidente que este deshacerse de las tramas confirma la

muerte de los héroes, salvo el del narrador en primera persona.

Aclimatados a la época, muchos relatos insisten en la identifi­

cación entre narrador y personaje: el giro subjetivo de la cul­

tura tiene su forma literaria. La intimidad, a veces, se permite

todo, incluso imitar la ficción o reemplazarla con historias

“verdaderas”. El efecto de lo verdadero es tan buscado, o más,

que el efecto de lo verosímil. La primera persona no necesaria­

mente es una psicología, sino un lugar y una garantía. Pero

ha volado en pedazos la “subjetividad profunda". Hombres y

mujeres se mueven sin conocer del todo sus razones o igno­

rándolas por completo. Personajes sin razones también son

personajes planos, sin cualidades, a la deriva. Siguen el camino

iniciado en las primeras décadas del siglo XX. Varias veces, en

estas notas, aparece el nombre de Beckett y el de Kafka.

No quedan ni siquiera los héroes intelectuales que dicen

cosas cultas e interesantes para ilustración de sus lectores.

Todos llevan su carga irónica. La intertextualidad ya no es

lo que era en la década de 1980. Hoy ninguna cita encierra

el misterio de su origen: vivimos en Google. Todo es citable

y toda cita encierra la democrática promesa de que no hay

misterio que se resista a Internet.

La cultura es tipológica y hay muchos tipos “de última

hora": bizarros, glam, marginales, pop, cool, rockeros, nerds,

16

violentos, futuristas distópicos. Salvo algunas novelas, la li­

teratura que leí es urbana, y hace pasar la ciudad por la cri­

ba del presente. Cumple la vocación noticiosa de la ficción;

como las crónicas periodísticas traen las novedades de últi­

mo momento, la ficción trae la onda. Habría que pensar qué

diferencia a la Moda de la Onda y de lo Fashion. Cuando la

Moda es el tesoro buscado, pierde su aspecto inalcanzable

porque el mercado la ha redimido hasta no dejar resto.

Hay mucho costumbrismo globalizado, gente que viaja de

aquí para allá, y también hay un regionalismo de lo nuevo.

Intrépidos órente a una banalidad fatal, algunos escritores se

portan como provincianos de las últimas marcas y los barrios

gentríficados. Pero otros libros se colocan deliberadamente

fuera de esa onda. Van a pueblos mínimos; a barrios margi­

nales donde la violencia antes desconocida se encuentra con

el viejo comunitarismo; a provincias donde viven los "raros"

que no pretenden ascender ajíeaks.

Leí, por supuesto, novelas de escritores cuya obra conoz­

co desde el principio: Matilde Sánchez, Daniel Guebel, Sergio

Chgfec, Martín Kohan, César Aira, Luis Gusmán, Marcelo

Cohén Y tuve la sensación de descubrir las líneas casi invisi­

bles de algunas continuidades literarias, de algún nexo entre el

pasado y la actualidad. No escribí sobre otros escritores que me

gustan: Daniel Link, Aníbal Jarkowski. Cuando miro los nom­

bres de las treinta y tres notas que forman el volumen, me pro­

duce alguna tristeza que ellos no estén. No se piensa en un libro

siempre. Y yo no pensé que ellos estarían ausentes de este.

Como siempre, está Roland Barthes, nombrado o escon­

dido en cada uno de los aciertos, si es que hay aciertos. Con él,

17

aprendí literatura. Ha sido mi influencia decisiva. Está cita­

do varias veces; no conté cuántas. ¿Cuál Barthes? Todos, di­

ría, todos. El de la mirada sobre el detalle, por supuesto. Pero

también el que hace valer su lectura, no teme lo arbitrario,

sigue su impulso. El subsuelo tampoco puede negarse. La

percepción de lo social y de lo histórico me permiten, a veces,

evitar inexactitudes y generalizaciones abstractas. Como en

Walter Benjamín, en Raymond Williams y en David Viñas, la

materialidad del mundo marca la literatura.

Todo sucede después de Borges. Esto vale para los escri­

tores y para mi, que los he leído. Ahora se escribe con la doble

tranquilidad de que Borges ha existido y, al mismo tiempo,

de que no hay deudas pendientes. No es un fantasma que

retoma, sino el Grande al cual se vuelve sin ansiedad, como

a los grandes.

Ficciones argentinas

í

Animal acorralado

"Una ensenada erizada de fábricas, quizás una franja de

tierra ganada al río, festoneada por una vegetación sucia y

espesa, de casas bajas y de barro amarillento a causa del ver­

tido de sustancias químicas. El agua sigue siendo negra y

nauseabunda.” Con esta frase El peletero, la novela de Luis

Gusmán, describe uno de sus escenarios desolados, a orillas

del Riachuelo o del Río de la Plata. El amasijo de barro quí­

mico y de aguas sólidas por la mugre febril y humana es es­

peso y hediondo, coagulado por barreras plásticas y barcos

sumergidos, desechos gelatinosos de varias capas de historia.

Gusmán lo capta con la perspectiva poco escandalizada con

que observan ese paisaje de basural y viven en él la mayoría de

sus personajes. Sin énfasis morales, porque las cosas son así

cuando nos acercamos a la costa condenada por una conjun­

ción de miserias. La literatura no es un manual de ecología

sino que puede presentar, con mayor poder y sin proponerse

el aleccionamiento, lo que en ese manual se denuncia.

21

El peletero Lauda, aunque llega allí desde Barrio Norte,

tampoco se detiene en la mugre, porque está impulsado por

una obsesión de venganza que comenzó a imaginar el día en

que la casualidad, el destino o la organización militante des­

lizó un folleto de Greenpeace debajo de la puerta de su nego­

cio. Desde ese día es un animal acorralado por una amenaza

de extinción.

Diabético, solitario, paranoico y coherente, a través de

ese folleto de Greenpeace Lauda entra a un mundo descono­

cido donde, en primer lugar, podría encontrar explicaciones

para la decadencia de su pequeño comercio de pieles, un ofi­

cio que, hasta ese momento, había considerado un inamo­

vible legado familiar, no un problema sino un lugar en el

mundo. La casualidad (que siempre juega una función im­

portante en las novelas de Gusmán, porque la casualidad es

la forma moderna de la fatalidad) le hace conocer a Hueso,

quien será su socio en la empresa que Landa imagina: un

atentado contra un barco de Greenpeace, que ha tocado su

vida para desquiciarla psicológica y económicamente (las

pieles no son moda correcta), pudriendo sus seguridades o,

más bien, demostrando que no las tenía.

Hueso, un navegante del Riachuelo, un villero florista, un

protestante recientemente convertido, el ex marido de la muj er de un pai de Umbanda, es el acompañante de un plan que el

peletero no hubiera imaginado antes de tener entre sus manos

el folleto de Greenpeace. Primero escribe una carta y la desecha,

luego trata de infiltrarse en la organización para comprender­

la; pero, ajeno al estilo cultural de sus manifestaciones, sus

puestas en escena y sus activistas, decide el atentado.

22

Los dos hombres se olisquean para conocerse, se descon­

fían y se necesitan, se espían, dan vueltas, pero finalmente

hacen su pacto. La muerte o asesinato de Hueso, ahogado en

el Riachuelo, deja a Landa nuevamente solo, teniendo que

arreglarse con algunos socios menos confiables, gente de la

que no puede hacerse amigo, es decir con la que. no puede

integrar esa pareja moral que formó con un hombre muy di­

ferente pero al que trató de entender por necesidad, por la

curiosidad del solitario, y también para estar seguro de que

ese era su mejor cómplice.

Hay que dedr que la trama de la novela de Gusmán es

extraordinariamente clásica: la historia de una venganza fa­

llida, bajo su forma moderna de atentado, planeada por dos

hombres cuya amistad está llena de rispideces pero también

de sentimentalismo recatado. Gusmán es un escritor que

conoce hasta el fondo los materiales con los que trabaja. Ya

lo había demostrado, pero en esta novela produce algo así

como una síntesis de todos los que han ido apareciendo en

su obra: la topografía y el paisaje de los barrios “bajos”, el

tono de lo que allí se habla, los modos ásperos, desconfiados

pero finalmente leales de algunas relaciones, y, en su envés,

: la sospecha de la traición; las creencias llamadas populares,

los maleficios, los muñecos y engendros que pueden trans­

mitir una maldición o una orden, la resignación frente a esos

efectos y causas en los cuales se cree porque se conocen los

resultados del poder sobrenatural de unos sobre otros.

Pero, si todo esto es cierto, lo que habría que agregar es

uña insistencia que hace de El peletero, como de Villa, nove­

las difíciles, que Gusmán logra escribir. La perspectiva está

23

centrada, sobre personajes con quienes es improbable esta­

blecer cualquier identificación; son opacos como desconoci­

dos- Landa., el peletero, no toca los límites criminales de Villa

ni su pasiva amoralidad, pero esta a una distancia nunca

completamente franqueable. Abúlico y voluntarista, débil

pero firme, condenado por lo que se consideran ideologías

políticamente correctas y, sin embargo, comprensible en su

impulso vengativo ya que también él es un acorralado, como

los animales que se matan para producir los abrigos de piel

que tiene en su negocio.

La novela de Gusmán trae noticias de otro mundo. Tramo

de la historia de Hueso: "[...] regresando de otro viaje antes

de lo previsto encontró a su mujer y a Romero en su propia

cama. Lo que más le llamó la atención fue que los hijos de

todos estuviesen jugando o estudiando cerca, en la misma

casa o en la vereda. En esa ocasión, Romero había dicho: No

hay nada que ocultar al Señor. Y si el Señor no se ofende no hay

ninguna razón para que vos te ofendas. Todo tiene que se­

guir igual ya que vamos a vivir todos juntos”. Y viven todos

juntos, y las hijas de Hueso comienzan a transitar por "vidas

pasadas” y, después de que Hueso abandona esa casa lleván­

dose a uno solo de sus hijos, al que ha elegido quizá porque

su nombre es Huesito, todavía el pai Romero gobierna una

parte de su vida y probablemente su muerte.

El peletero, que llega de otro mundo también condena­

do, visita a Rosa, la mujer de Hueso, le regala -un tapado de

piel, cree que algo ha podido entender cuando va a la cárcel a

conocer a Romero. Nadie puede estar seguro de que esas cosas

se entiendan; tienen algo de azaroso y algo de "extranjero".

24

El peletero piensa que Rosa atravesó una “especie de trance

espiritual” cuando se levantó de la cama, se vistió “delante

de su marido y de Romero” para luego “caminar hacia el pa­

tio donde estaban los hijos de todos para decirles que ya era

hora de comer77. El peletero descubrió en ella una especie de

dignidad inconsciente que no pensaba encontrar cuando fue

a visitarla. Atravesó un camino, aunque ni él ni los lectores

sabemos si es posible entender más allá.

Este efecto de distancia, en una novela que no busca la

distancia por otros medios, hace de El peletero una fantasía,

una invención, una novela original que, sin embargo trabaja

con tópicos clásicos. Frente a una literatura familiar, sobre

la tribu del escritor y sus lectores, la de Gusmán es literatura

sobre los que no leen. Esta novela (como, por otros medios, El

trabajo de Aníbal Jarkowski) busca inflexiones diferentes; los

diálogos y la trama se ajustan a una especie de interdicción,

como si se dijera: esto le está pasando a otros, a los que no

conocen los libros donde estas cosas suceden. Sin enterneci­

miento populista ni miserabilismo.

Luis Gusmán, El peletero,

Edhasa, Buenos Aires, 2007.

25

II

Afinidades electivas

El narrador fue testigo casi involuntario de la muerte vio­

lentado su mujer, a quien encontró, bajo la ducha, con su

hijo. Ocultó esa muerte, dijo que ella lo había abandonado

y enterró el cadáver en la quinta donde vivían. Este episo­

dio, que rearticula todo, no tiene una anticipación en las

128 páginas anteriores. la mujer, violada o amante (inces­

tuosa); ha muerto cuando empieza La descomposición pero no

se dice nada hasta esas páginas finales, excepto un indicio,

al comienzo: "Ya es tiempo de levantar este luto”. Sería fá­

cil señalar que Hernán Ronsino eligió un narrador que calla

la escena crudal porque busca tensar el suspenso; o que ese

narrador, dispuesto a levantar el luto, no recuerda la muerte

hasta el final de la novela. Sin una antidpadón fuerte, la idea

de suspenso queda descartada, porque el lector no espera lo

qu!e nada le indica que va a suceder, ni desea saber más sobre

un hecho que ignora. Por otra parte, esta no es una novela

27

de suspenso que necesite de un golpe de efecto para poder

terminar. Relato difícil, no por su escritura, sino por la dis­

posición de sus fragmentos y por el modo en que se articula

o se difiere lo que, finalmente, se narra.

Soy consciente de que estas observaciones no son las ha­

bituales en la crítica literaria contemporánea, que no juzga

de buen tono hablar así de la construcción de un relato. Sin

embargo, para poder contestar por qué la novela de Ronsino

no funciona del todo, pese a que sus episodios están armados

o desarmados con precisión, hay que señalar esa sustracción

del cadáver, que la novela desplaza hasta el final. El narra­

dor parece recorrer libremente sus recuerdos, pero oculta un

acontecimiento crucial que todavía ni ha llegado a coagular­

se en el tiempo. Y lo revela, como en el más clásico cuento,

con un giro precipitado en el desenlace. No ha recurrido a

esa estrategia reticente para contar que, en una cacería, el

narrador, entonces un chico de ocho años, mató accidental­

mente a uno de los cazadores.

Ronsino quiso que volviéramos a leer la no vela: lo queserevela en el desenlace obliga a empezar de nuevo para comprobar

si en algún momento salteamos esa anticipación que hubiera

vuelto al desenlace menos sorpresivo. Es cierto que, en el co­

mienzo, hay una llamada de teléfono, pero resulta tan enigmá­

tica para el lector como para el amigo del narrador que la recibe,

y ambos la olvidan. No sabemos qué hacer con esa llamada. Solo

en el final, como si se tratara de una novela policial (que no es),

la llamada de teléfono se ordena en una línea de sentido.

La relectura, obligada por la decisión de ocultar algo im­

portante, le da a la novela una segunda oportunidad. Salvo

28

en el caso radical de las vanguardias históricas, el fragmentarismo o la recurrencia son formas de dislocar el curso lineal

de la narración y no permitir su ajuste a un tiempo que vaya

en línea recta del pasado más lejano hasta el más próximo o

hasta el mismo presente. Estos cortes y reordenamientos del

tiempo son una necesidad o una forma de la anécdota que

se sustrae y se muestra, se corta y se prolonga más lejos, una

especie de parpadeo como si los "hechos" se iluminaran de

modo intermitente o afloraran para esconderse. Entre frag­

mento y fragmento no hay vado, sino elipsis.

En La descomposición un cierto ffagmentarísmo es nece­

sario porque hay dos líneas narrativas que tienen peso dife­

rente. Una se desarrolla en el presente durante la noche en

la que dos amigos comen un asado, y uno de ellos sigue des­

pierto deambulando, cuando el otro ya se ha ido; la otra, que

transcurre en el pasado, cincuenta años antes, treinta años

antes, veinte años antes, concierne al narrador y a una pe­

queña sociedad de amigos en un pueblo de la provincia de

Buenos Aires. Es indispensable que ambas líneas de tiempo

se intersecten.porque la noche del asado (que transcurre en

el presente] necesita la densidad pretérita de esa amistad en­

tre hombres que se conocen porque se han cruzado en aquel

otro tiempo.

La pregunta no es, entonces, sobre esa trama de dos tiem­

pos, sino sobre una.elección de Ronsino: dar, en cada frag­

mento, hechos lo más sesgados que sea posible, incompletos;

hacer que la actividad de encadenar y de presuponer sea una

obligación de la lectura. Narrar bien, incluso muy bien,

pero con dilaciones y desvíos, evitando que el impulso de la

29

materia narrada (su interés} se lleve por delante la voluntad

de fragmentar. En este sentido, La descomposición responde

a su título: destruye deliberadamente la continuidad hasta

descomponer la materia misma de la que está hecha.

Parecerá curioso, pero esta fragmentación del relato no

traspasa a la frase, que es tersa y nítida. El narrador es un

periodista, un hombre culto, que discurre como alguien que

Ha leído a Saer (cita franca aunque sin mención del título de

El limonero real). Me sorprendió el aire saeriano de la novela, en un momento en que creí que nadie de 32 años, como

Ronsino, podía escribir de modo tan explícito, pero a la vez

tan interesante y arriesgado, a partir de Saer. Es más, esta no­

vela es a Saer como los cuentos borgeanos de En la zona son

a Borges: un punto de partida que luego se diluye pero que,

una vez encontrada la propia voz, la propia manera, perma­

nece como una fundación geológica secreta. En esa base, un

fractal es Piglia, en dos momentos que tienen mucho de esas

síntesis demasiado coincidentes de la historia personal con

la pública: un grupo de nazis al que perteneció el padre del

narrador; y el paso fugaz pero reiterado de un Polaco que

pregunta si ha llegado a Tandil y, de regreso a Europa, escri­

be un Diario.

En La descomposidón esa base geológica todavía emerge

como lados de un prisma que se ha roto, pero cuyas super­

ficies astilladas siguen visibles: la sociedad de amigos de un

pueblo de provincia, el carácter intelectual de las conversa­

ciones (entre cuyos temas, un debate sobre realidad, historia

y ficción), los malentendidos y las peleas, el trabajo en el dia­

rio del pueblo, los paseos insensatos (literalmente insensatos

30

porque se trata de acompañar a uno de ellos que enloqueció),

los artículos que se escriben y lo que se discute en el bar del

pueblo o en medio del campo, la lejanía de las mujeres y la

centralidad del paisaje, que Ronsino trabaja de modo impac­

tante. La novela, tanto como la descomposición de los perso­

najes, muestra la de un espacio que antes (en el recuerdo) era

orgánico, con sus edificios, sus estaciones de tren, sus confi­

terías, sus lagunas, sus montes. Ese paisaje se ha degradado

en ruina o en basura.

Ronsino tiene la sensibilidad para escribir las materias

en putrefacción, incluso la carne podrida de los hombres y

los animales, las dificultades del movimiento, los bamboleos

y las vacilaciones, las reticencias de los cuerpos. También tie­

ne la sensibilidad de las horas: atardeceres, luces que caen,

brillos, densidades oscuras, tormentas nocturnas. Le gusta

escribir esto y el saerismo no es la maldición de alguien que

no ha seguido las modas que le corresponderían por edad

(excepto que se piense que la edad es úna cárcel de corta du­

ración), sino una afinidad electiva. Saer joven estudió una

forma de ver en Juan L. Ortíz, y Ronsino, en Saer.

Hernán Ronsino, La descomposición,

Interzona, Buenos Aires, 2007.

31

III

La identificación cómica

"La mecánica del vasallaje amoroso exige una futilidad sin

fondo. Para que la dependencia se manifieste en toda su pu­

reza, necesita estallar en las circunstancias menos importan­

tes y que se vuelva inconfesable por su carácter pusilánime”

(Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso].'Esta, no­

vela de Daniel Guebel pone a prueba a sus lectores, como

antes lo hizo Nina: que lean esto, dice Guebel, a ver cuánto

toleran de lo que Barthes llamó la tontería del enamorado

que, prisionero de su pasión, ha perdido la realidad en todos

los sentidos.

- En Derrumbe, la pasión amorosa vive su duelo y la separadón es de un padre y su hija. Lo que en la vida sucedería

ineludiblemente con el paso de los años, ocurre de un golpe

cuando el narrador es abandonado por su mujer y, en con­

secuencia, su hija ya no vivirá con él en la misma casa. Ese

-acontecimiento que otros, los demás, pueden soportar, tiene

para el narrador una dimensión gigantesca que no abre el

33

resquicio de una compensación: ver a la hija de vez en cuan­

do solo incrementa la miseria de no de verla todo el tiempo. El

narrador ha salido de cauce.

A comienzos de los anos treinta, Scott Fitzgerald escribió

uno de sus mejores cuentos, 'Babilonia revistada, con una his­

toria de separación entre padre e hija. Pero lo que en Eitzgerald

es consecuencia de episodios que pueden explicarse [la insegu­

ridad de ese padre alcohólico que no sabe si querrán devolverle

a su hija), en Guebel es pasional porque carece de explicaciones

que vuelvan verosímiles los sufrimientos extremos del narra­

dor. Se trata de una pasión, no de nostalgia., ni de cariño. La pa­

sión es exagerada [por eso pertenece al mundo de la tragedia y

del folletín). Guebel cita un verso de la primera Elegía áetDuino

de Rilke: “Quién me escucharía en las jerarquías de los ángeles

si yo gritara”. Nadie escucha la voz de Rilke, nadie puede escu­

char la voz de la pasión si se lanza como alarido.

La pasión desnuda es repetitiva, y monotemiñea.. Nunca

se agota, pero puede agotar a quien contemple su espectáculo

desaforado. Si esto es así, ¿cómo construye Guebel una nove­

la que se lee perfectamente?

Primero, porque el autor se presenta adherido al narra­

dor de la novela provocando la aparición de lo que el italia­

no Mario Lavagetto llama "el fantasma de una identidad".

Ese fantasma no exige que comprobemos .si Guebel tiene 48

años como el narrador, si vive separado de su hija, si conoció

a su ex mujer en un taller literario que él coordinabacon Luis

Chitarroni. N i siquiera exige que el lector se convenza de que

las dedicatorias a personas cuyos nombres coinciden ,con los

de los personajes demuestran que todo es cierto (o al revés). El

34

"fantasma de la identidad" entre Guebel y el narrador puede

prescindir de todas esas “pruebas" que, por lo demás, abun­

dan. La identificación de autor y narrador no es una opera­

ción realista, sino un efecto de la lectura.

Cito otro caso. En Era el cielo, Sergio Bizzio cuenta una his­

toria "parecida”, pero varios rasgos impiden que se produzca

ese “fantasma de identidad" porque la novela de Bizzio tie­

ne una trama más complicada, escenarios y personajes se­

cundarios en cantidad apredable que no son estrictamente

fimdonales a la línea prindpal del relato, y no hay un sen­

timiento ni un objeto (el duelo, el hijo) que monopolice. Sin

embargo, en la novela de Guebel, la historia de la novela de

Bizzio aparece aludida, aunque algo cambiada, lo cual arro­

ja sobre la de Bizzio una espede de "fantasma de identidad”

produddo por el texto de Guebel (i ahí esto también le pasó

a Bizzio, pobre...). Además las novelas fueron publicadas al

mismo tiempo, Guebel y Bizzio son amigos, etcétera.

Nada parece hoy más interesante que aquello que se pre­

senta como verdadero (lo sea o no). Sucede en reladón con

todos los públicos: d público de buena literatura que lee a

Guebel, el del nonjicdon periodístico, el de los testimonios, o

el que mira realitMiows. Guebel no es nuevo en esto, ni ne­

cesitó un clima de época que le diera ánimos para hacerlo. En

la tapa de una nouveíle publicada el año pasado, se lee: Sergio

Bizzio-Daniel Guebel, El díafeliz de CharlieFeiling, y se ven las

pequeñas fotos de los tres amigos escritores. Es casi imposi­

ble no leer ese relato como algo sucedido.

" Sin embargo, la historia de un escritor fracasado (asi

se presenta el narrador de Derrumbe) seria m uy distinta si

35

Guebel no hubiera operado destruyendo tanto como1construyendo

la identificación entre autor y narrador. La novela carecería de

interés, como las confesiones desesperadas de alguien que se

limita a lamentar una pérdida, si las escribiera tal como se las

cuenta a los amigos. Guebel sabe esto.

Por eso escribe una novela hiperbólica y cómica. La comi­

cidad y la exageración ponen distancia: “[...] a excepción del

amor, la paternidad, el sexo, la inmortalidad y la literatura,

nunca me interesó nada de nada, aunque haya coqueteado

con las posibilidades que ofrecen la política, el periodismo, el

cine, la filosofía, la mística, la música y el deporte”. Sin frases

como estas, Derrumbe sería una especie de lamento repetido;

con ellas saltando a cada rato, es una novela donde el autor

no le permite al narrador dar una imagen inteligente de sí

mismo, pero ofrece generosamente otras diversiones de me­

jor ley. Creo que es una de las bases morales de su literatura.

Escribe sobre atolondrados, paranoicos, dubitativos extre­

mos, fracasados seriales, torpes: "es por eso que el registro de

los hechos de mi dolor asume la apariencia de lo risible. Mi

tragedia es ser un autor cómico por aberración de la forma”.

Están además las historias intercaladas. Derrumbe no

fluye, pese a que la prosa de Guebel es más fluida que nun­

ca antes. El narrador, que amenazaba ser monotemático, se

distrae con las historias que le cuentan, con las que recuer­

da, y con las interpolaciones dentro de las interpolaciones,

tantas que esas historias intercaladas no son realmente in­

terpolaciones sino la materia central de un relato donde lo

que se dijo antes (la pasión del duelo) es el pre-texto de una

pasión narrativa que busca interrumpirlo, sacarlo de su eje

36

exclusivo, cortar el llanto para distraer, en primer lugar, al

mismo melancólico.

Así se llega al capítulo final donde se abandona toda vero­

similitud (la poca que quedaba). Guebel inventa un acciden­

te de ascensor, su narrador queda desfigurado, de allí en más

solo mira de lejos a su ex mujer y a su hija, que va crecien­

do hasta convertirse en una bella y famosa drujana; él vive

en alcantarillas, come y fornica ratas, tira pétalos de flores al

paso de su hija, le amputan las dos piernas, huye del hospi­

tal con unas muletas robadas; llega a un gran hotel de donde

sale su hija pisando alfombras rojas, rodeada de celebridades

médicas, finalmente ella lo reconoce... Se puede contar este

desenlace sin traitionar ningún suspenso. Lo que no se puede

contar, porque hay que leerla, es la proliferadón disparatada

de los episodios, su efecto fantástico, cómico y onírico. Como

en un sueño, las peores fantasías del narrador en duelo se rea­

lizaron y la novela, en el mejor sentido, se consume.

Daniel Guebel, Derrumbe,

Mondadori, Buenos Aires, 2007.

37

IV

El Roiex de Aira

La pedantería es el vicio del narrador de Las conversaciones, una

sátira de César Aira, breve y concentrada, a pesar de ser, como

tantos cuentos y nouveííes, un relato que encierra otro relato. El

narrador deAira tiene la costumbre de realizar una “duplicación

exacta pero enriquecida por el hecho de ser una duplicación" de

las conversaciones elevadas que sostiene con sus amigos: “her­

mosa y perfecta como una joya" afirma. A traviesa, así sus in­

somnios acompañado por el recuerdo de sus intercambios con

amigos, gente que, como él, es culta y razonadora. Reproduce

ñó solo las formas de la argumentación sino también su tema

que, en este caso, es una película cuyo argumento también

nos es contado. El marco que hace posible enterarse tanto de

la: manía reconstructiva como del argumento de la película lo

.ofrece el hecho de que el narrador ha traspasado su habitual

reconstrucción nocturna al registro escrito.

''. Así Las conversaciones formalmente es un relato enmarca­

do, aunque de marco roto porque decenas de disquisiciones

39

interrumpen el relato del film. O, si se quiere, al revés: es el

relato del film el que corta las disquisiciones y sirve para pro­

vocarlas. Mejor todavía: las disquisiciones de los dos amigos

necesitan el argumento del film para avanzar, -tanto como

Aira necesita de la discusión para contar el film. O sea que

hay un autor llamado César Aira que tiene dos argumentos:

el de un hombre insomne que recuérdalas conversaciones del

día durante la noche, y el de una película de aventuras y es­

pionaje. Aira usa como narrador al personaje insomne; opera

de modo que el argumento de la película sea indispensable

para reconstruir la conversación; y hace, para cerrar comple­

tamente cualquier fuga de sentido, cualquier desconfianza,

que el hombre que reconstruye sus conversaciones ponga por

escrito su prolongado acto de rememoración nocturna.

Con tantos marcos, cualquiera podría pensar que se trata

solamente de unjuego de ingenio o de un pretexto para contar

una historia (la del film) alocada pero convencional- Se equi­

vocaría, porque lo que creo que le interesa a Aira es lo que su­

cede cuando alguien (un lector, un espectador, para el caso da

lo mismo) confunde los diversos niveles de enmarque de un

relato y no se da cuenta de que está viendo una película sobre

la filmación de otra película que funciona como pretexto para

una operación de espionaje de la CIA en un territorio nacional

conflictivo. Los dos amigos comienzan discutiendo un proble­

ma de verosimilitud porque uno de ellos, el narrador, no se

ha dado cuenta de que ese problema no existe realmente en la

película que entendió mal. La fragmentación de la visión tele­

visiva puede ser la explicación que hace plausible el error, pero

eso le interesa a Aira bastante menos que el error mismo.

40

Lo que está en juego, en efecto, son los niveles de perti­

nencia del relato. Para que lo que transcurre sea juzgado ve­

rosímil o inverosímil es indispensable conocer en qué nivel

de la “realidad" se inscribe. La imagen de un pastor de cabras

ucraniano con un Rolex en la muñeca no es ni verosímil ni

inverosímil ensimisma, sino dependiente del contexto fíctionat si el actor representa a un “verdadero" pastor, la imagen

es inverosímil; si representa a un actor que está representan­

do a otro actor que representa a un pastor, y la imagen per­

tenece a un tramo de la narración donde es la representación

de la representación lo que se muestra, la imagen puede no

ser-inverosímil.

; De todo esto creo que a Aira le atraen aspectos diferentes.

Por un lado, seguramente el costado formal le resulta inte:resante: escribir un relato donde la atribución equivocada

a un marco equivale a confundirse de modo grave y, si se es

un pedante como el narrador, realizar observaciones inade­

cuadas sobre lo verosímil. Este aspecto podría denominar­

se: los efectos letales de ignorar los relatos marcos y confundir

losrelatos intercalados (teoría de la lectura). Por otro lado, le

interesa contar el argumento disparatado de un film que se

complica por el agregado de peripecias enmarcadas. Le inte­

resa empujar la ficción más allá con cada episodio, alejarla

de. una'historia "creíble", recurrir a la ciencia ficción o a la

política internacional pero convertidas en masa básica del

fantasy. Agrega capa tras capa de invenciones en una com­

petencia que destruye toda idea de “verosimilitud", no el

sentido de si un pastor de cabras puede llevar un Rolex en la

muñeca, sino en el de cuánta invención es posible acumular

41

antes de que el relato estalle por fisión atómica (exploración

de los límites).

El interés en estos dos aspectos hace de Los conversaciones

una now/elle satírica cuyo tema es la lectura y la escritura de

ficción. No se trata de los límites ni de las condiciones de la

representación ni del realismo, sino de los límites de la fan­

tasía o de su ausencia. Tema borgeano de un relato borgeano, cuyo narrador sin embargo recuerda más a un personaje

de Bustos Domecq que a uno de Borges escribiendo sin Bioy.

Detrás de Bustos Domecq están esos dos adorables fantasmas

optimistas del siglo XK, Bouvard y Pécuchet, los pedantes

obsesivos satirizados por Elaubert. Al narrador de Las conver­

saciones, como a Bouvard y Pécuchet, las lecturas le han "ma­

chacado el cerebro". Él, como los dos amigos, siente desprecio

por las diversiones comunes: “una facultad lastimosa (escribe

Flaubert) se desarrolló en su espíritu: la de observar la estu­

pidez y no tolerarla más. Se entristecían con insignificancias:

los avisos de los diarios, el perfil de un burgués, una reflexión

tonta escuchada por casualidad”. La misma “facultad lasti­

mosa” ofusca al narrador de Aira y no le permite, literalmente,

ver una película emitida por una televisión a la que desprecia.

No alcanza a darse cuenta de que ese film que subestima lo ha

superado en sus complicaciones. Acostumbrado, por las teo­

rías sobre el zapping, a ver televisión de manera distraída, no

se da cuenta de lo que se pierde de una película cuyo disparate

no puede ni siquiera entender.

En la discusión que los lectores seguimos paso a paso hay

un motivo que al principio parece central, pero paulatina­

mente demuestra que fue introducido para hacer ingresar

42

el que es realmente importante. En "El efecto de realidad”

Roland Barthes escribió que existen “notaciones" que no

cumplen una función estructural en el relato. Son “lujos de

la narración", que sostienen la representación realista: el ba­

rómetro que Flaubert coloca sobre un piano, barómetro que

Barthes hizo famoso incluso entre quienes jamás leyeron el

relato donde se lo menciona. Lo verosímil es, en aquel artículo

de Barthes, un plus, algo que está allí porque lo “real" se re­

siste siempre a la escritura. Barthes analizaba la’descripción

realista. Nada que interese menos en Las conversaciones. Pero,

a partir de un error de verosimilitud provocado por el Rolex

en la muñeca de un pastor, esta fábula teórica explora las

potencialidades de lo “inverosímil”. A diferencia de Barthes,

Aira muestra de qué modo el error produce el tipo de abun­

dancia que finalmente (o hada el final de sus relatos] le in­

teresa escribir.

César Aira, Las conversaciones,

Beatriz Viterbo Editora, Buenos Aires-Rosario, 2007.

43

V

Amor de ciudad

Hay marcas de unos libros en otros, resonancias que los escri­

tores no provocan ni ocultan deliberadamente, sino ecos que

los lectores escuchan, más allá de'la voluntad de los autores.

Una literatura es eso: trama de singularidades que en algún

punto se tocan, no por el circuito de la influencia o de la imi­

tación, ni siquiera por el de la competencia, sino por la rever­

beración de lo que es contemporáneo. Libros dispersos que,

sin embargo, se ofrecen para que la memoria trabaje con ellos

trazando una línea allí donde probablemente el escritor no la

hubiera trazado. Son coincidencias y afinidades, a veces temá­

ticas, a veces de escritura. No sé si esto interesa a los escritores,

pero estoy segura de que interesa a los lectores porque, cuan­

do se descubren {o se creen descubrir) las coincidencias, se tie­

ne la sensación de que se ha abierto un espacio donde poner

los libros, el estante de una biblioteca imaginaria donde al­

gún lector se figura algún orden. No tiene mucho interés leer

una literatura cualquiera (la argentina en mi caso) como si

45

fuera un depósito de novedades que cada escritor recorre lle­

vando la antorcha de una singularidad radical. Hay escritores

singulares, por supuesto, pero precisamente su originalidad

es evidente cuando se los lee junto a sus primos y a sus her­

manos, que no se le parecen pero que paradójicamente, como

si fuera un espejismo, también algo se parecen.

Me sucedió al leer la última novela de Oliverio Coelho,

Ida. Sin que yo lo buscara, me llegó el recuerdo de El aíre, de

Sergio Chejfec, publicada en 1992, cuando Coelho tenía 15 años

y Chejfec, 36: el tiempo, más o menos, que en las viejas histo­

rias literarias separa a una generación de otra. Ida es la his­

toria de Eneas Morosi abandonado por Luda, que se lo hace

saber por carta, sin darle la oportunidad de una conversación

finaL Eneas Morosi abandona su propia casa (como el Eneas

troyano que deja su ciudad destruida) y comienza un recorri­

do azaroso por Buenos Aires. El aíre es la historia de un hom­

bre, Barroso, abandonado por su mujer, quien desliza una

carta debaj o de la puerta y desaparece; a partir de ese momen­

to Barroso la evoca en un recorrido por la dudad.

Las aventuras urbanas de Eneas Morosi son las de este

tiempo; las de Barroso transcurren en una dudad leve e hi­

potéticamente futura, que expone todas las consecuendas

de una crisis. Ambas novelas decantan una reladón entre

desventura sentimental, desoladón y paisaje urbano.

Novelas como las de Coelho y Chejfec muestran cómo

una subjetividad y una dudad se necesitan para narrar la

crisis de la voluntad y del amor. Tema dásico de la moder­

nidad. El fin de una reladón arroja al que lo padece al es­

pado de la dudad, sin itinerario, como si la dudad ya no

46

tuviera ningún orden sino el de la casualidad- De esta, ciu­

dad, Chejfec expone una visión de un futurismo pesimista:

tugurios en los techos, niños que juntan vidrio para usarlo

como una nueva forma del dinero, multitudes que no saben

bien por qué hacen lo que hacen. Coelho (que en Promesas na­

turales había dibujado una ciudad de dura anticipación) trae,

en Ida, fragmentos urbanos tan precisos como actuales. Sus

bares, los habitantes de la noche, los barrios futboleros son

observados con precisión desencantada pero absorta.

Eneas Morosi es un cuerpo insubordinado. Fantasea que

uno de sus brazos puede achicarse o alargarse. Este defecto

imaginario, recurrente y pasajero, no simboliza nada. Es

simplemente una distorsión más en una novela oscura don­

de los espacios y las materias, los cuerpos y sus secreciones,

todo lo que los personajes tienen, dicen o hacen está con­

vulsionado por algún desorden o herido por una obsesión.

Coelho lo describe como una "amnesia sentimental” que

“había absorbido rostros y afeaos”. La amnesia no es una

simple falla del recuerdo: es, de modo mucho más terrible,

el recuerdo que se ha ausentado sin dejar marcas. La amne­

sia es el punto donde se acelera la pérdida de la subjetividad.

Eneas Morosi es apático porque ha sido herido; su amnesia

y su apatía provienen del abandono. Pero, incluso antes de

ser abandonado, Morosi reconoce que el punto de vista más

afín es el de una indiferencia no calculada: "A decir verdad

así había pasado su tiempo junto a Luda, en tomo a varia­

ciones mediocres que aseguraban una declinación gradual y

sin dolor”. Para que la amnesia no termine de borrarlo todo,

para que la apatía no lo inmovilice como a un desecho o un

47

muerto (futuro), hace llamados en cadena a la mujer que lo

ha abandonado, a algún amigo. Conversaciones imposibles,

mensajes en contestadores telefónicos, malos entendidos.

Morosi queda librado a los choques inconexos del pre­

sente. Por eso sintoniza de modo tan perfecto con la ciudad

que recorre como habitante sin techo, recogiendo lo que en­

cuentra. En una gran escena nocturna, lo que encuentra es

una chica japonesa o coreana, llamada Noriko, dormida en

un umbral. La lleva hasta su casa y, al día siguiente, sale de

allí robando plata, una bicicleta y una tortuga, sin que nin­

guna contradicción se ponga de manifiesto en ese acto: el

pequeño delito no es un delito, como tampoco fue un acto

de bondad ayudar a la chica encontrada en la noche. La indi­

ferencia es una cualidad indispensable en la ciudad que re­

corre Morosi sin mayor esperanza. No está encerrado en sus

impulsos, sino en la debilidad de sus resoluciones, conduci­

do por itinerarios que no elige. Dos escenas a las que Morosi

no es arrastrado como por una marea (con su amigo escritor

y con una mujer que estuvo casada con su padre) son más

convencionales y previsibles, como si la lógica de la novela

no terminara de aceptarlas.

Los escritores eligen su dudad dentro de la ciudad. En

Ida, Buenos Aires es oscura, sucia, lejanísima de la dudad

turística y de los variados Palermos mendonados en otras

novelas (acabo de leer una donde el personaje se compra un

"top de Trossman” y frecuenta los bares palermitanos sin

que la escritura alcance para sostener esas dtas de época); le­

jana también de lá dudad sexuada y musicaíizada, camal y

cumbiera de Cucurto. La de Coelho es la misma dudad de

48

Promesas naturales, solo que en Ida deviene oscuramente ex­

presionista. No es una ciudad hipotética sino próxima a la

crónica de un paisaje sodal, como lo fue la dudad, también

expresionista, de las novdas de Arlt.

Comencé esta nota con la mendón de Chejfec La escritu­

ra de Coelho es bien distinta, pero también pertenece, como

la de Chejfec, a las escrituras intelectuales, es deat a una forma

de narrar tejida con interpretadones que hacen el persona­

je o el narrador y que son inseparables de la acdón narrada:

una espede de comentario de base, a veces asordinado, a ve­

ces explídto. No son comentarios "cultos", atas, referendas

escondidas ni otros procedimientos de la “intertextualidad”.

Se trata de un tejido hecho con dos hebras, la narrativa y la

interpretativa, que no pueden separarse, porque la segunda

produce imágenes, comparadones, digresiones, que acom­

pañan a la primera como una espede de color segundo. Es

un obstáculo a la veloddad o, si se quiere, una instrucdón de

lectura que tiene mucho de una poética.

Oliverio Coelho, Ida,

Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2008.

49

V!

Condición de búsqueda

Parece que sonó la hora, Félix Bruzzone, un hijo de desapa­

recidos, pone su experiencia a girar en una procesadora li­

teraria que no es políticamente correcta. Su primer libro de

relatos, i.976, era poco convencional, pero esos cuentos aún

no habían desatado el tema "desaparecidos77 de sus lazos;

más bien lo tomaban al sesgo, desde perspectivas que obsta­

culizaban el ingreso de la lengua codificada por la ideología.

Los topos, por el contrario, hace un gesto deliberado para

distanciar-el tema de su tratamiento más previsible y po­

nerlo a funcionar dentro de los géneros literarios. En este

caso el de una novela cómica, fantasiosa, con capítulos de

intriga, aunque sea una intriga muy débil cuyos desvíos

interesan más que la trama. El lado cómico y la deriva in­

verosímil hacen que £05 topos no sea bienpensante. Cuando

un tema grave logra, finalmente, liberarse del bienpensantismo se convierte finalmente en algo que la literatura

puede tocar. Los topos se afirma en el derecho de hablar de

51

cualquier modo sobre la ausencia de padres desaparecidos;

es el derecho de la literatura.

Sobre el tema, entonces, se puede hacer realismo autobio­

gráfico, costumbrismo, realismo político, evocación, paro­

dia, grotesco, novela policial, lo que sea. ¿Habría un límite?

Yo lo pondría en la reivindicación realista de los responsa­

bles de la desaparición. Ese sería un límite ideológico y mo­

ral, aunque, de todos modos, estoy dispuesta a pensar sobre

una literatura que me resulte moralmente repugnante. Ya

ha pasado varias veces a lo largo de los siglos modernos, de

Sade a Nabokov, que resultaron moralmente repugnantes, y

ahí están porque no lo son o porque, afortunadamente, quie­

nes piensan que lo son no pueden prescribir lo que es buena

y mala literatura.

Sin ir tan lejos, los topos no podría haber sido escrita hace

diez años. No porque Bruzzone tenía entonces poco más de

veinte, lo cual no es un obstáculo en términos literarios, sino

porque debieron suceder algunos hechos para que el cam­

po de lo “escribible” sobre desaparecidos se ampliara para

aceptar el cruce de géneros y la comicidad. Se trata de hechos

completamente exteriores a la literatura; la recuperación de

decenas de hijos de. desaparecidos por las Abuelas; la activa­

ción de HIJOS que, precisamente por plantear estrategias con

las que se podía no estar de acuerdo (y muchos de los "hijos”

podían no estarlo), puso en un terreno ideológico y político lo

que antes se veía solo como '"derechos humanos”, desplaza­

miento al que contribuyó la müitanda kirchnerista de algu­

nos hijos de desapareados que no podían ya, en nombre de

su desgrada, infligir un partidismo que era innecesario para

52

otros; finalmente la continuación de los juicios a los terro­

ristas de Estado a partir de la derogación de las leyes que los

impedían. La restitución misma del edificio de la ESMA por

el presidente Kirchner convertía a ese predio en ocasión de

nuevos debates, incluso entre fracciones de las organiza­

ciones que no se ponían de acuerdo. Todos estos hechos de

la política no marcan directamente la literatura pero crean

condiciones de escritura. Se ha cerrado una etapa. Bruzzone

publica sus libros en ese marco.

En Los topos, un narrador, hijo de desaparecidos, criado

por una abuela llamada Lela (aunque la vieja entiende bas­

tante más que una vieja lela] conoce y se enamora de la tra­

vestí Maira, también hijo de desaparecidos, cuyo proyecto es

matar represores. Para adiestrarse ha practicado con algunos

policías paraguayos en la Triple Frontera. Maira se desliza

como un topo entre quienes tiene marcados como futuras

víctimas, pero ella también termina desaparecida. Vale la

pena detenerse en este primer motivo de la novela porque

realiza como ficción la fantasía que, en los primeros años de

la democracia, fue también una pregunta: ¿por qué ningu­

na de las víctimas salía a tomar justicia por mano propia?,

¿por qué nadie mataba a un represor, ya que en esa época po­

día vérselos en lugares públicos? La novela retoma esta pre­

gunta y la responde a su modo, actuando afirmativamente

una respuesta en la ficción: hay víctimas que salen a matar

victimarios.

El segundo motivo es que la historia se repite en el pre­

sente y Maira desaparece. Su departamento queda devastado,

como después de una requisa idéntica a las del viejo Estado

53

terrorista. Cambio de vida: el narrador se va a Bariloche; nn

hombre cruel y poderoso, el Alemán, se enamora de él, lo

encierra junto a un lago y finalmente lo convence para que

la cirugía lo convierta en una travestí hecha y derecha. En

el desenlace melancólico, la promesa final es que ambos, el

Alemán y la flamante travesti, saldrían a buscar a Maira.

Madre busca hija desaparecida; hijo de desaparecidos busca

la casa donde se crió con sus abuelos; travesti busca tortura­

dores para matarlos; hijo de desaparecidos busca a travesti

enamorado. Lo que no se detiene es la búsqueda, pero varían

las formas paródicas y disparatadas de llevarla a cabo.

La búsqueda es el tema de la novela, lo cual equivaldría a

recondudrla al tópico “desaparecidos". Sin embargo, esa re­

conducción no es sencilla y allí está la novedad de Los topos.

Lo que el narrador busca está en el presente de su historia, aun­

que su motivación subjetiva, el motor que lo pone en condi­

ción de buscar; esté en el pasado. Para el narrador, el pasado

es irrecuperable: cuando cree que podrá volver a vivir en la

casa de su infancia, los albañiles, que él mismo ha contratado

para arreglarla, dedden ocuparla con sus familias (la escena

es realmente buena). Lo que el narrador no va a encontrar es a

Maira, su amor; en cambio, no busca rastros de su madre y se

siente sapo de otro pozo en HIJOS. Se ha producido un corte

sobre el territorio fangoso de una tragedia. No puede dudar­

se, desde afuera de la lógica de la novela, de que el narrador

es una víctima. Pero su ser de víctima se desplaza a su condi­

ción de abandonado por otros. Sin embargo, irónicamente, el

abandono que sufre es consecuencia de que Maira, la travesti

amada, ha continuado, ella sí, la búsqueda de los terroristas

54

de Estado. Que las líneas se crucen de este modo complejo,

desplazándose de donde se cruzarían de modo previsible, es

el mérito de Los topos. Casi una comedia de equivocaciones.

Aunque también una comedia romántica.

Ninguna de estas especies literarias formaron parte hasta

ahora de la literatura sobre desaparecidos y las consecuencias

de la desaparición. Como si ese tema prohibiera, por su dure­

za y su dimensión moral, trabajar sobre él con instrumentos

distintos a los de la literatura de evocación subjetiva, el non

jícrion, la alegoría o el realismo. El pasado argentino de los

años setenta estaba codificado en las interdicciones estable­

cidas por los imperativos morales. Maus, de Art Spiegelman

demostró que se podía ser tan mordaz con las víctimas como

implacable en el desprecio a los victimarios. La lectura de esa

extraordinaria novela gráfica es, por momentos, incómoda,

porque desequilibra lo que “debe pensarse”. Los topos soslaya

esa incomodidad, pero muestra que, por lo menos en litera­

tura, no hay camino de una sola vía.

Félix Bruzzone, Los topos,

Mondadori, Buenos Aires, 2008.

55

VII

Literatura sentimental

Wertfier, de 1774, es la gran novela de la literatura sentimen­

tal: no simplemente el relato de un amor imposible, sino

solamente eso. El amor coloniza e impera; es obsesivo, bal­

buceante, mono temático y, sobre todo, unitonal. El desdi­

chado se repite para conjurar, en el doble sentido de llamar

y debilitar, la imagen de lo que ha perdido; nombra para

aferrarse a quien pertenece a otro. Para el desdichado nada

es banal, nada es insignificante, dice Barthes. Escribe para

diferir la muerte por melancolía. Convierte a la melancolía

en nostalgia al recordar la felicidad en tiempos de desgracia.

Desahuciado por un amor imposible (Werther), o abandona­

do (La intemperie de Gabriela Massuh), el enamorado escribe

y espera. Sobre todo, espera.

Barthes, que lee Werther en Fragmentos de un discurso amo­

roso, dislocó el sistema pronominal: cuando escribe “ yo”, ese

“yo” es un extraño. Barthes sabía, después de Freud, que el yo

vive en una proximidad salvaje, inabordable. Barthes escribe

57

“él” y, a veces, habla de sí mismo, porque la tercera persona es

más representable que la primera. El yo, como una presa de

caza, no está nunca donde se lo busca y, si aparece fácilmen­

te donde se lo busca, su entrega es sospechosa. Sin embargo,

cuando leemos “yo”, los lectores nos preguntamos cómo un

texto firmado nos introduce de tal modo en una intimidad,

y por qué razones nos revela los sucesos que la conmovieron.

¿Por qué me cuenta esto?

Cuando Gabriela Massuh escribe “yo”, ¿de quién está ha­

blando? De Gabriela Massuh que es un nombre en la tapa

del libro para los que no la conocen; de Gabriela para quienes

la conocen y creen saber que la historia que cuenta en su no­

vela es una historia verdadera. Yo estaba leyendo La intem­

perie y, en ese momento, como si hubiera sido enviado por

alguien con la intención de plantearme un problema de teo­

ría literaria, llegó a mi casilla de correo un mensaje de Diana,

la mujer que abandona a la narradora en la novela. El men­

saje de Diana (que no se llama Diana, pero cuyo nombre tie­

ne las mismas vocales) produjo una especie de turbulencia:

esa mujer me escribía mientras yo la leía a ella contada por

otra mujer, que también podía mandarme un mensaje en

ese mismo instante. Los lectores que no conocen a Gabriela

Massuh ni a Diana no podrán sentir la nerviosidad de que

se mezclen las páginas de una novela con las pantallas de su

correo electrónico.

Es, por ejemplo, lo que me dicen los lectores que conocen a

la ex mujer de Daniel Guebel; no les divertía del mismo modo

que a mí, que no la conozco, la comicidad con que Guebel

había contado su separación y había usado esos materiales

58

autobiográficos en su novela. A mí, en cambio, la cuestión no

me preocupa en términos psicológicos ni morales y solo me

interesa ver cómo Guebel se ingenió para hacer una novela

cómica de lo que podía haber sido un relato melancólico.

Para quienes conocen a Gabriela Massuh, el interés de la

novela no es aquello que ya saben de ella, sino lo que no sa­

ben y la novela viene a contarles- En mi caso, su relato de las

conversaciones en el chat con mujeres a las que, en su ma­

yoría, nunca hubiera conocido de otro modo y la relación

improbable con una de ellas, que no sabe quién es Gabriela

Massuh, la amiga de intelectuales y artistas, la organizadora

cultural cosmopolita y de izquierda. Esa mujer del chat llega

de otra parte; le importan muy poco los bizarros vanguardis­

tas alemanes que visitan a la autora de La intemperie. Por eso

es más interesante.

El circuito del chisme hizo conocer los materiales auto­

biográficos de La intemperie antes de que fuera una novela.

Esto reforzaría la idea de que algunos relatos, como La bús­

queda del tiempo perdido, se construyen sobre conversaciones

de grupos sociales elegidos y sus chismes. Pero es distinto

haber encontrado en los salones a Robert de Montesquiou

que enterarse, medio siglo después, de que tal personaje

tiene algunos de sus rasgos. Fui a Lübeck a causa de “Tonio

Kroger", pero se trató simplemente de turismo filológico;

comparaba las descripciones del relato con la dudad real,

odosamente, como quien coteja recuerdos y objetos. Lo mis­

mo han hecho algunos lectores de Saer con las calles de Santa

Fe o con el Paraná a la altura de Rincón. No hay necesidad de

ir a Lübeck, ni de viajar a Santa Fe.

59

Tampoco hay necesidad de saber si la novela de Gabriela

Massuh es autobiográfica. Pero cuando se sabe que lo es,

resulta imposible olvidarlo porque no se puede decretar una

amnesia temporal de lo que se conoce sobre sus persona­

jes (y probablemente se ha conocido más de lo que piensa

Massuh). Por eso, la novela tiene un aura que es confesional

y periodística: relato de lo que se supo antes de que lo contara

su protagonista, por la malevolencia o la curiosidad afectuo­

sa del chisme que lo difundió con ese sopor verbal del boca a

boca, que la novela viene a corregir. Massuh anula el chisme

al convertir lo que fue su materia en argumento.

Si se quiere pasar por alto el campo de problemas de la li­

teratura autobiográfica, se puede afirmar o que toda literatura

es autobiográfica o que ninguna alcanza a serlo verdadera­

mente. La frase no significa mucho. Por un lado es cierto que

toda literatura es autobiográfica, en la medida en que alguien

se exhibe a través de materiales literarios y no literarios cons­

truyendo una ficdón donde la subjetividad puede obturarse,

mostrarse o intentar ambas cosas. También podría decirse que

la ficción surge cuando ese yo se borra en sus avatares reales

para desplegarse en una auto-aniquilación ficdonaL

Pero esta solución es demasiado fácil porque borra la

experienda de lectura. Por la lectura puedo juzgar que La

traición de Rita Hqyworth es más autobiográfica que Pubis an­

gelical; que Retrato del artista adolescente es m is autobiográfica

que Tinnegans Wake o Los muertos; que El coloquio es menos

autobiográfica que Wasaíñ, y así hasta el infinito. Sin embar­

go, también es verdad que fue Pauls quien escribió El colo­

quio, pero no el mismo Pauls que escribió Wasábl ELtiempo

60

y los desdoblamientos de un sujeto produjeron la diferencia.

Por el momento, no puedo decir que esta novela es la más

autobiográfica de Gabriela Massuh, porque es la primera.

En cambio, puedo leer en La intemperie fiases convenciona­

les (“El corazón me dio un vuelco cuando vi su nombre en

mi casilla de correo”), y reflexiones que prueban que Massuh

puede apartarse y escribir: “En ese momento entendí el re­

vés de la trama a la que me había resistido con la obcecación

de un buey que, derribado por el león, sigue blandiendo sus

cuernos cuando ya le han arrancado grandes trozos de car­

ne. De hecho, nada hay más inocente que un animal herido

de muerte: inconsciente de su propio fin, cree que su esta­

do actual es nada más que un incordio de las circunstan­

cias. Hasta ese instante yo había sido ese buey ignorante”. La

abandonada piensa.

El yo está de regreso y, entre otras tendencias, lo habilita

la moda. Un giro subjetivo atraviesa no solo la literatura cul­

ta sino el testimonio, los programas de televisión, las plata­

formas de Internet. Recibí, hace meses, la primera invitación

para visitar la página de un conocido en Facebook. Me abs­

tuve, reconociendo que son inútiles más argumentos para

caracterizar una época.

Gabriela Massuh, La intemperie,

Interzona, Buenos Aires, 2008.

61

VIII

Teoría del aguante

No me sorprendería que Villa Celina sea bien recibido por los

antropólogos que estudian culturas populares, quienes en­

contrarán una confirmadón literaria de sus tesis etnográficas.

Tampoco me sorprendería que ganara lectores incluso más allá

de los círculos minoritarios a los que se circunscribe la mayor

parte de la literatura argentina (exduidos los best-sellersj. Es

un libro de hoy peculiarmente arraigado en la tradidón.

De los cuentos de Incardona podría dedrse que son sendllos; y el mismo adjetivo no sería injusto con su escritura. Sin

embargo, no son simplemente sencillos, ni solo un recorrido

a mitad de camino, entre el cuadro de costumbres, d recuer­

do personal y la ficdón. Representan una napa profunda de

populismo que sigue demostrándose imprescriptible en la

ideología cultural de estas tierras. Refuerzan este efecto las

ilustradones de Daniel Santoro, d pintor peronista, a quien

Incardona le agradece, entre otros amigos, “especialmente, por

su enorme generosidad". Pintor nostálgico de las imágenes de

63

felicidad peronista, como lo ha caracterizado Anahi Ballent,

Santoro es una de las ciñas de este libro, ya que tanto él como

Incardona arraigan en el mismo imaginario. No simplemente

Villa Celina, sino el terreno siempre dispuesto a dar nuevas ra­

mas, esa tierra primigenia de la comunidad popular.

Incardona es un populista, cuyo mundo es el de las barras

de amigos, tejidas en el cuerpo a cuerpo solidario y la sentimentalidad sin remilgos. Su territorio es el barrio separado

del resto del Gran Buenos Aires y también del resto del mun­

do por las diferencias que se alimentaron desde la infancia,

se convirtieron en alianzas de vida en la adolescencia y se

prolongan incluso cuando alguien se muda a otra parte. El

barrio es la familia ampliada en tribu suburbana que se ha

probado en las peleas, en las rivalidades y las reconciliacio­

nes o, como dice el tango, “en las buenas y en las malas". Y

cito el tango porque no hay nada más tanguero que este ba­

rrio que escucha rock chábón y toma drogas más fuertes que

la elegante cocaína de la noche tanguera de antaño o el éxta­

sis de la actual noche dance. Los héroes del aguante tienen el

comportamiento que el tango transmutó en mitología fun­

dadora de la subjetividad masculina en el siglo XX.

. En realidad, lo que más sorprende en los cuentos de Incardona es su afectividad. Entiéndase que no se trata de litera­

tura humanitarista, como la de Boedo, porque lo que Boedo

representaba ya no existe y hoy cualquier cosa en ese estilo

se parecería más a literatura infantil fantástica que a repre­

sentación social para adultos. Pero la afectividad masculi­

na de ios cuentos de Incardona, una dimensión moral a la

que renunciaron casi todos desde Roberto Arlt a Jorge Asís,

64

impresiona no como una revisión de la literatura anterior

(escribir contra Osvaldo Lamborghini, por ejemplo], sino

como opción por las culturas barriales. Incardona es un mo­

ralista cuyos valores son los desplegados en el aguante. La

música acompaña esta experiencia, y la droga no es un “viaje

de ida" sino un avatar terrible o gozoso, según como venga el

trip (no con la presencia ominosa de la villa, sino con el “en­

tro y salgo” de la noche del barrio y sus alrededores).

Sosteniendo todo esto, la comunidad organizada. No la co­

munidad organizada de Perón, sino la comunidad del barrio

y las redes de la familia y los amigos que parecen la única

trama segura frente a una sociedad exterior hostil (los otros

barrios y sus propias comunidades organizadas). En esta

atmósfera de violencia ni temida ni buscada, simplemente

allí presente, la comunidad tiene un valor superior: hay que

bancar a los amigos, a la banda de rock que empieza a cono­

cerse, al equipito de fútbol.

Incardona ofrece, en el estado práctico de la ficción, una

teoría del aguante, concepto cargado de sentidos morales y

psicológicos de la cultura contemporánea del Gran Buenos

Aires. El aguante empieza por casa: las madres hacen el aguan­

te a los hijos, los vecinos hacen el aguante a los chicos de la

cuadra, los amigos hacen el aguante frente a las autoridades

de la escuela o de la policía, ante las amenazas de las institu­

ciones exteriores a la comunidad popular organizada.

El aguante es un ideal moral, porque articula la comu­

nidad, la establece frente a los otros, defiende a los más dé­

biles, enfrenta las competencias y agresiones, fija sus límites

(indispensables para ser comunidad). El aguante es lo que el

65

honor era en una cultura aristocrática, lo que el coraje era en

la mitología gaucha, lo que la virtud es para la religión o el

pluralismo representa en la vida cívica. Fuera de la comuni­

dad no quedan los cobardes sino aquellos que no son capaces

de bancar. La debilidad no es el miedo sino carecer del tem­

ple, de la paciencia y la solidaridad del aguante. Cuando una

sociedad se deshilacha, queda el espacio más concentrado y

más intenso de la comunidad y, para sostenerlo, cada uno de

sus miembros hace el aguante.

Incardona conoce perfectamente su territorio del conurbano no solo en términos morales. La topografía de Villa

Celina tiene una precisión de carta geográfica trazada con

la habilidad que solo se adquiere por la experiencia, cuan­

do el cuerpo sabe y siente en qué lugar se cruza el límite hada

el exterior, en qué esquinas se definen los hitos del espado

propio, quién vive en cada casa, para dónde hay que correr si

a uno lo persiguen, de dónde y cómo puede llegar la policía,

de qué modo hay que organizarse para salir "afuera", cuáles

son los posibles planes de retirada en la derrota. Los cuen­

tos son ficdones geográficas, de una microgeografia que se

convierte en mundo repleto de comunidad: desvíos de las

avenidas, túneles, fisuras del terreno, obstáculos para pasar

de un lugar a otro, todo forma parte de un inventario para

. la supervivencia.

Los argumentos de Incardona son lo que tienen que ser:

si el tono moral es el del aguante, no se puede esperar que

los relatos se parezcan a los de César Aira. Incardona conoce