ALFRED Teresa Arroyo García

Anuncio

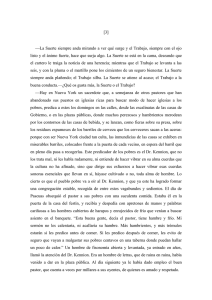

ALFRED Teresa Arroyo García Seleccionado Exposición III Concurso Fotorrelato Erasmus Cultura Activa 2010-11 Universidad de Castilla-La Mancha En mis primeros días en la isla solía levantarme temprano y coger el autobús hasta Papeete. Allí visitaba el mercado o simplemente andaba por la ciudad, que no era muy grande, con el fin de conocerla bien. Aquel día me dispuse a andar por el puerto, sin prisa. En la esquina de La Poste un hombre muy mayor me saludó. Yo le devolví el saludo y entonces él comenzó a andar a mi lado. A mí no me molestaba, pues aprovechaba cualquier ocasión para hablar con la gente y practicar el idioma. El hombre se llamaba Alfred, y aunque le dije que no era turista y que ya conocía la ciudad, se empeñó en acompañarme y enseñarme sitios que ya había visto. Yo no sabía muy bien cómo interpretarlo, si después tendría que pagarle o si simplemente era un hombre desocupado que se entretenía acompañando y siendo acompañado por jóvenes extranjeras. Me llevó primero al ayuntamiento, el cual me enseñó por dentro, y donde me hizo unas cuantas fotos mal encuadradas. Después caminamos de un lado a otro. Alfred andaba muy deprisa, y yo constantemente me paraba a fotografiar edificios, ya porque me parecieran bonitos, o por lo estropeados y sucios que se veían otros muchos en el mismísimo centro de la pequeña capital. Alfred paraba unos segundos para esperarme, seguramente preguntándose por qué haría tantas fotos sin sentido. Me esperaba, y cuando estaba a punto de alcanzarle comenzaba a andar otra vez a toda velocidad. Después de ver iglesias de las diferentes religiones (allí se practicaban muchísimas), y algún edificio funcionarial, nos fuimos acercando de nuevo al puerto. Alfred me preguntó si tenía sed, y si me gustaba la cerveza. Al responderle que sí me sonrió. Entramos en una tienda de chinos, oscura y descolocada, y Alfred cogió dos cervezas Hinano de medio litro cada una. Nos fuimos a un espigón y nos sentamos entre las grandes rocas geométricas. Se estaba muy bien, porque aunque hacía calor soplaba una brisa suave que junto con la cerveza conseguía refrescar. Alfred empezó a hablar en un francés muy mezclado con tahitiano al que ya me estaba acostumbrando. Tenía 70 años y estaba divorciado. Vivía con su hermano. Sus hijos debían de ser mayores que yo. Normalmente no hacía nada, aunque fue carpintero y aún realiza algún trabajo por encargo. Era completamente tahitiano, aunque no tuviera nombre ni tatuajes tahitianos, pero le gustaba beber y conocía bien la música y tradiciones de la isla. Se nos acabaron las cervezas y Alfred fue a por más, “esta vez pago yo” me dijo, y trajo otros dos botes de Hinano y además unos gusanitos que me dio para que me los comiera en el autobús, me dijo con una sonrisa de abuelo cuyos nietos ya no le piden esas tonterías sin importancia, que sin embargo se cargan de nostalgia con el tiempo. Empezó a enseñarme palabras en tahitiano, palabras sueltas, porque es un idioma difícil. Moana, ia orana, maururu roa, tane, vahine, te fare… Mientras hablaba liaba cigarrillos. Yo le preguntaba todo lo que se me ocurría en cuanto a su cultura. Él sabía satisfacer mi curiosidad, pues recalcaba las diferencias que pudiese haber. De ahí deduje que había viajado, cosa importante, porque no muchas personas tahitianas de su edad han salido de ese rincón del Pacífico. Deduje también que pasaba mucho tiempo sentado en el puerto, tal vez solo, tal vez con otros extranjeros que se prestasen a hablar. Conocía todos los barcos que entraban y salían, todos los que iban a Moorea, los horarios. Un día, si yo quería, me acompañaría a Moorea. Viendo el perfil puntiagudo de la isla apuramos la cerveza. Le hice una foto y me despedí. Alfred se alejó andando despacio, con su camisa de flores y sus piernas morenas torcidas por el tiempo, diciéndome que nos volveríamos a ver. Nos volvimos a ver, pero él no me pudo reconocer.