Retrato - IES Juan de Aréjula

Anuncio

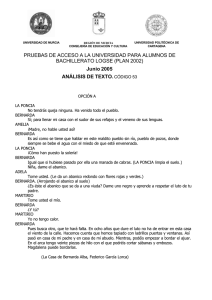

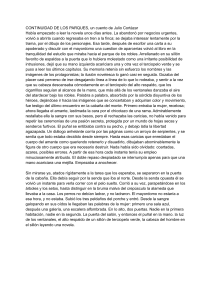

LÍRICA Retrato Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero; mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido —ya conocéis mi torpe aliño indumentario—, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno; y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos, y escucho solamente, entre las voces, una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada: famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo —quien habla solo espera hablar a Dios un día—; mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo; debeisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Antonio Machado Continuidad de los parques [Cuento. Texto completo] Julio Cortázar Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. TEATRO LA PONCIA: No tendrás ninguna queja. Ha venido todo el pueblo. BERNARDA: Sí; para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. AMELIA: ¡Madre, no hable usted así! BERNARDA: Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada.(…) Niña, dame el abanico. ADELA : Tome usted. (Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes) BERNARDA: (Arrojando el abanico al suelo.) ¿Es éste el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. MARTIRIO: Tome usted el mío. BERNARDA: ¿Y tú? MARTIRIO: Yo no tengo calor. BERNARDA: Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. MAGDALENA: Lo mismo me da. ADELA: (Agria.) Si no quieres bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. MAGDALENA: Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. BERNARDA: Esto tiene ser mujer. MAGDALENA: Malditas sean las mujeres. BERNARDA: Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba ENSAYO La aparición de lo irreal televisivo ha sido una revolución psicológica. Proporciona una información verdadera, tal vez en tiempo real, perceptiva y, sin embargo, fundamentalmente desrealizada. Esta fisura entre percepción y realidad nunca había existido. La televisión nos libera de la existencia de lo real, sin anular lo real por completo. Al aligerarlo, me permite que utilice lo real para divertirme y cumple así la gran aspiración del ingenio. Cuando en la pantalla veo volar un halcón, asisto a un fenómeno sin precedentes. Nadie había podido ver con tal precisión el vuelo de un ave, nada se escapa a mi mirada y hasta el estremecimiento del plumón contra el viento, o el movimiento de las plumas remeras con que se inicia el giro, son captados por cámaras de alta velocidad. Es un espectáculo fascinante que se convierte, sin embargo, en problema si me libro de su hechizo y me pregunto: ¿qué estoy viendo? Parece evidente que veo el vuelo de un halcón, pero lo que veo en realidad es sólo la imagen-del-vuelode-un-halcón-que-aparece-en-la-superficie-de-un-aparato-situado-en-la-habitacióndonde-sentado-en-un-sillón-estoy-yo. El halcón no está rodeado por el bravío aire de la sierra, sino por el aire acondicionado. Ahora bien, lo que veo no es falso. Toda la información que he recibido es verdadera: así es como vuelan los halcones. [...] La información que extraigo de la imagen es verdadera, real, instructiva. La percepción mantiene su energía evidenciadora y, no obstante, el objeto dado en esa presencia tan fiable no existe en este momento: no me opone resistencia. He subido a una montaña irreal que no me ha exigido esfuerzo; oigo el viento que eriza las cárcavas, pero no siento su furia; he embutido un trozo de cielo y un ave rapaz en mi cuarto, y al mantener tan solo las propiedades de lo real que puedo integrar en un juego, he efectuado una devaluación cómoda, práctica, divertida, soft, y he disfrutado con el resultado. Esta irrealidad de nuevo cuño desactiva lo doloroso al convertirlo en espectáculo, es decir, en verdad desrealizada. Produce un placer distinto al de la mera fantasía. El hilo que mantiene con la realidad le da picante y un toque morboso. [...] El espectador quiere mantenerse en contacto con una realidad que divierta y emocione con levedad, sin abrumar, y confía para ello en los profesionales de la diversión. José Antonio Marina, Elogio y refutación del ingenio