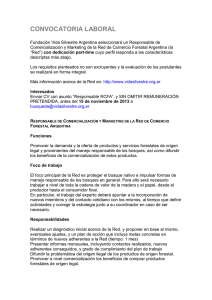

WORLD RAINFOREST MOVEMENT

Anuncio