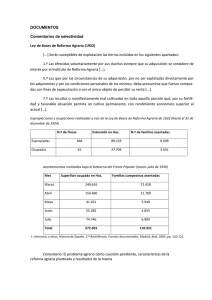

Num001 015

Anuncio

Hojas olvidadas Textos desconocidos de Salvador de Madariaga En esta sección, bajo el título «Hojas olvidadas», pretendemos espigar textos que proceden del pasado pero que, por diversas circunstancias, son poco conocidos en el presente a pesar de que por su propia lectura puede deducirse de manera fehaciente que no han perdido en absoluto su vigencia. Queremos con ello subsanar un lamentable hecho patente para cualquier buen conocedor de la cultura española: la carencia de unas «obras completas» de nuestros clásicos que lo sean verdaderamente. Dada la condición del intelectual español desde comienzos de siglo, gran parte de su tarea literaria y de pensamiento se llevó a cabo a través de artículos de prensa, sin que en muchos casos dichos artículos hayan sido recogidos en forma de libro. Hay, sin embargo, una realidad más evidente todavía, y es el parcial desconocimiento de una tradición intelectual trágicamente truncada por la guerra civil. En efecto, si nuestro país ha mantenido una discordancia significativa con el resto de Europa en el terreno político y en la evolución económica y social, no es menos cierto que ha mantenido siempre una tradición intelectual liberal que quizá la guerra civil y la posterior evolución de los acontecimientos nos han hecho o disminuir en su importancia o desvanecerse en su vigencia. Una de las tradiciones intelectuales más nobles es la de la radicalidad, es decir, el respeto a las raíces de la propia actitud. Presentamos una primera selección de artículos de Salvador de Madariaga, una de las claves del pensamiento liberal español hasta la fecha de su muerte. Madariaga escribió con frecuencia, sobre todo a lo largo de 1935 y 1936, en el diario «Ahora», periódico de significación moderada y centrista y de gran calidad gráfica e intelectual, cuya vida coincide, prácticamente, con la de la experiencia democrática republicana. En «Ahora» Salvador de Madariaga publicó no sólo los antecedentes de su libro Anarquía o jerarquía, sino también algunos artículos que reimprimió luego: tal es el caso del titulado «Guerra civil» o «Don Manuel Azaña», homenaje éste cálido, aunque no carente de crítica, al gobernante republicano cuyo centenario estamos celebrando. Ambos artículos aparecieron reimpresos en su conocido ensayo España. En los cinco artículos que presentamos hay, desde luego, una preocupación y un pensamiento común. Se trata de una disquisición acerca de las fuerzas políticas españolas y de las dificultades de supervivencia de un sistema basado en la libertad en nuestro país. Madariaga critica a la vez el mesianismo de izquierda y de derecha. Sus dos artículos, ya en el verano del 36, sobre el fascismo y la revolución constituyen una trágica premonición de lo que luego, por desgracia, vendría. Le preocupa especialmente a nuestro pensador la carencia de una solución de centro. Como sabe cualquier lector del España de Madariaga, éste pensaba que fue la trágica imposibilidad de comprensión entre Le-rroux y Azaña lo que hizo inviable la República. Por eso ve —y sus palabras siguen teniendo actualidad— como la necesidad política más perentoria un sector político centrista. «Lo más avanzado de la nave —nos dirá—, con lo que corta las aguas de la historia, es la proa, y la proa no está a babor ni a estribor, sino en el centro. Estado sin centro, nave sin proa.» JAVIER TUSELL NAVE SIN PROA (Publicado en el diario Ahora, el día 27 de marzo de 1935) Doy por sentado que todos los partidos españoles se proponen, por encima de todo, la grandeza de España y el bienestar de los españoles. Pudiera haber dudas sobre el primero de estos fines en cuanto al partido comunista; pero si sigue atento a la evolución de su Vaticano moscovita, se habrá dado cuenta de que la URSS se ha mutado en RUSS, lo que era de esperar se produjera tarde o temprano, y hace política nacional —si no nacionalista— como cualquier Estado burgués. Esto sentado, existen, por lo menos, dos fines comunes á todos los partidos. Lo repito: la grandeza de España y el bienestar de los españoles. Difieren los partidos en cuanto a los medios para asegurar estos fines. Así definidos, estos partidos y partidículos o par-tirridículos se pueden clasificar por afinidad natural en tres grupos: La derecha estima que la grandeza de España y el bienestar de los españoles sólo son asequibles en el seno de la Iglesia católica y con una organización social que asegure el predominio económico de los grandes terratenientes y de los grandes capitalistas. Existen varios matices en cuanto a lo social y económico, algunos bastante avanzados; pero subsiste el criterio único en cuanto a la unidad de la fe y de las costumbres. La izquierda cree que la grandeza de España y el bienestar de los españoles sólo puede alcanzarse mediante la adopción de un régimen socialista tanto para la producción industrial como para la agrícola, y preconiza una instrucción laica con marcada tendencia anticlerical y aun antirreligiosa. Aquí también hay matices, pero en cuanto a las ideas ideológicas y a las creencias, subsistiendo, en cambio, la unidad de criterio en cuanto a lo económico-social. El centro opina que la grandeza de España y el bienestar de los españoles sólo puede alcanzarse en un régimen de evolución ordenada, en cauce de libertad, para permitir que la labor lenta de la educación y de la experiencia política vaya creando hábitos de ciudadanía e instituciones de Estado. Estima que sólo mediante esta evolución en libertad pueden irse aminorando las distancias que separan a la derecha de la izquierda y cree, además, que sólo así, con la experiencia en libertad, irá el país dando automáticamente la razón a los que aciertan y la sanción del error a los que yerran. En la práctica de la política de hoy, estas tres tendencias vienen a tener vigor equivalente en el país. Hay, sí, elementos de duda y de confusión; ¿cuánto pesa el poder económico de las clases poseyentes para aumentar el sumando de la derecha en perjuicio de la izquierda? ¿Cuánto el de la incultura para aumentar el de la izquierda y el de la derecha en perjuicio del centro? Imponderables, sobre los cua- les cabe opinar, pero no pensar. El hecho actual es que estas tres tendencias valen aproximadamente cada una un tercio de la opinión nacional. Así las cosas, no parecen vislumbrarse más que tres soluciones. Gobierna la derecha contra el centro y la izquierda por medio de la fuerza; ataca la izquierda la cindadela nacional por medio de la revolución, o gobierna el centro, manteniendo entre los extremos una vía media de concesiones simetrizadas para dar a ambos un mínimo de satisfacción. Las dos primeras nos llevan a la guerra civil; la última, a la civilización. Además, las dos primeras llevan fatalmente a la vigorización de los extremos, que se nutren precisamente de pasión y de guerra civil, con lo cual se empobrece el centro, única esperanza de estabilizar a España; la tercera lleva, por el contrario, a reforzar el centro, con lo cual se consolida la paz interior y se asegura ya de inmediato un mínimo de grandeza de España y de bienestar de los españoles, ya que se les libera de la pesadilla de la pólvora, el bicornio, el estado de guerra, la zozobra, y se da libre rienda a la actividad pacífica de unos y otros, al comercio, la ganancia, al salario. Pero para que esta solución, única razonable, pueda cuajar se necesitan ciertas condiciones: la primera es que haya centro. Los partidos extremos fundan su unidad en sus fes respectivas; el centro está pulverizado. Renuncio a hacer la enumeración de los partidos que comprende, porque no sé cuántos son ni cuántos se han fundado desde que leí la última lista. El centro no tiene doctrina clara. Apenas si representa otra cosa que una actitud, un estado de ánimo, quizá nada más que una simetría entre dos inhibiciones: la antisocialista y la anticlerical. El centro tiene que constituirse, no mediante conciliábulos convocados por hombres de buena voluntad, sino en torno a una ideología positiva y potente, tan acusada que las personas, por eminentes que sean, tomen automáticamente postura de instrumentos para realizarla, en 'vez de producirse en oráculos para definirla. El vigor de los partidos extremos está precisamente en poseer estas ideologías potentes y creadoras. Es menester que el centro se forje la suya. Lo peor que le puede suceder a España es que el centro se divida en dos: un centro-izquierda apoyado sobre los socialistas y un centro-derecha apoyado sobre los clericales. Esta división ha sido precisamente la causa del estado de guerra civil en que ha caído la República. Por eso, en un artículo anterior, me permití apuntar que fue error grave el resolver la crisis de diciembre de 1931 inclinando el Gobierno a los socialistas, en vez de hacerlo a los radicales; y si no fue error, por juzgar yo mal o desconocer los hechos, y si fue inevitable, fue gran desgracia para la República y para España no haber podido seguir entonces la ruta marcada por don Alejandro Lerroux. La única garantía de paz interior en España es un centro fuerte que sirva a la vez de bloque de choque y de puente entre rojos y negros. Si el centro, en vez de llenar este cometido, se divide en dos, aliados, respectivamente, con uno y otro de los hermanos enemigos, ¿cómo evitar la guerra civil? Pero queda otra condición para que esta solución sea viable. Los partidos extremos tienen sus dirigentes. No se llega a dirigir un partido sin ciertas dotes de dominio de sí, experiencia y moderación. De modo que los jefes de los partidos extremos —digan lo que quieran, y ello depende de su valor cívico— tienen todos tendencia a gravitar hacia el centro. Mediante los jefes de los partidos extremos, si saben cumplir con su función, la derecha y la izquierda podrían, en vez de constituir peligros fronterizos, como de tribus acampadas extramuros de la República, transformarse en arbotantes, cuyas presiones encontradas y simétricas permitirían al Estado gobernado por el centro,una excelente estabilidad. Claro es que esta concepción política exige de los jefes de los partidos extremos una abnegación absoluta; pero si está demostrado que así y sólo así se va a la grandeza de España y al bienestar de los españoles, esta abnegación es exigible. A mí no me duelen prendas. El señor Gil-Robles no va en mi carro a misa, entre otras causas, porqué yo no voy a misa. Pero deseo consignar que, en mi opinión, si las derechas hubieran tenido siempre jefes como él, quizá hubiera sido menos difícil la historia de España. Y en la apa- rición dentro de su partido de hombres como el actual ministro de Agricultura veo un augurio de buena orientación. Si, por otra parte, la desoladora experiencia de octubre nos vale análogas tendencias centrípetas en el partido socialista, quizá podamos aspirar a ver pronto para España mejores días. Pero ¿y el centro? No en vano se habla de la nave del Estado. Lo más avanzado de la nave, con lo que corta las aguas de la historia, es la proa. Y la proa no está ni a babor ni a estribor, sino en el centro. Estado sint centro, nave sin proa. SALVADOR DE MADARIAGA IZQUIERDA Y PROGRESO (Publicado en el diario Ahora el día 10 de abril de 1935) No porque un error nos agrade deja de ser error; no porque una realidad nos estropee la imagen que nos hemos forjado de la vida deja de ser realidad. Pero aquel que por su profesión tiene influencia alguna, directa o indirecta, sobre la opinión pública está obligado a hacer periódicamente examen de conciencia y de inteligencia para averiguar si sus ideas siguen coincidiendo con sus opiniones y sus opiniones con sus actos. Entre los españoles de tendencias generosas y liberales viene imperando hace un siglo una ideología inspirada en la imagen del progreso, un progreso en línea recta, cuya vanguardia es la «izquierda», cara a la luz, llevando a remolque a una terca «derecha» que vuelve los ojos a un pasado de oscuridad. Y no cabe duda de que, como primera aproximación, esta imagen podría servir para simbolizar sin excesiva sutileza los hechos del siglo xix español; pero tampoco cabe duda de que esta imagen es inexacta —y cada vez más inexacta—, hasta haber llegado a ser peligrosa. Izquierda y derecha son posiciones extremas y dogmáticas. Como tales, no representan ninguna relación adecuada entre la política y la realidad española, y sólo son pasión activa y militante en cuanto a su extremismo y pasión intelectualizada en cuanto a su dogmatismo. La realidad no se pliega ni a extremos ni a dogmas; es varía, cambiante, elástica, siempre inesperada, y no se entrega más que al que está dispuesto a comprenderla a ella, sea como sea, y no a imponerle a ella una su-prarrealidad dogmática o una infrarreali- dad pasional. Ni como interpretación de la vida política universal ni como interpretación de la vida política española puede, pues, aceptarse la imagen de una. izquierda generosa, abierta, libre y progresiva frente a una derecha egoísta, estrecha, cerril y reaccionaria. Por muy altruistas y elevadas que sean las nociones que inspiran a tales o cuales líderes de la izquierda —y suelen serlo-más en los líderes del pensamiento que en los de la acción, por intervenir en el caso de estos últimos el temor demagógico de descontentar al pueblo—, el hecho* vivo, la realidad palpitante es que las izquierdas se mueven por un egoísmo de clase idéntico al que oscurece la visión de las derechas; que sus credos y dogmas,, mezcla de idealismo y dogmatismo, difieren en su color, mas no en su contextura,, de los credos y dogmas de la derecha; que su disciplina de iglesia política y su tufillo de sacristía se parecen a la disciplina de la iglesia de la derecha y al tufillo de la sacristía de la derecha como un objeto a su imagen; que su tendencia a la excomunión es tan vigorosa como la que-se explica, por razones históricas y dogmáticas, en los clericales; que, en suma, la izquierda no es más que una imagen de la derecha, una figura simétrica que la reproduce con toda fidelidad, aunque, claro está, en actitud contraria. Sin duda alguna, al orientar sus esfuerzos hacia la elevación del nivel de vida, del pueblo, la izquierda tiene ante nosotros todos, hombres sin prejuicio y de buen corazón, una posición más simpática. que una derecha que, en lo económico, defiende los intereses de los ricos; pero conviene distinguir entre un artículo de programa y una posición integral y dogmática sobre el modo de resolver no ya «1 problema concreto que tal artículo plantea, sino el conjunto del problema del Estado, sobre el cual se erige una teoría política ne varietur. Y conviene, además, tener muy en cuenta que al cuadro general de la semejanza entre izquierdas y derechas, nuestra idiosincrasia española viene a añadir rasgos especiales que nos obligan a sopesar" cuidadosamente las consecuencias que para España pudiera tener todo izquierdismo irreflexivo. En último término, el problema permanente de España estriba en desarrollar las tendencias colectivas de una raza que, por su individualismo, por su austeridad, por su sobriedad y desnudez, parece hija del desierto. Lo primero que impresiona al que contempla a nuestra España es esta •espléndida pero terrible desnudez de alma, que la centra en las cosas esenciales, pero que la aisla del tejido conjuntivo de toda vida social y, por decirlo así, cotidiana. La cumbre de esta tendencia está en San Juan de la Cruz, que por ella llegó a la unión divina: Si quieres tenerlo todo, no habrás de te[ner nada; Si quieres comprenderlo todo, no habrás [de comprender nada.., Es el «nadismo» integral. También se cantó en los tablados: Por el mismo rey del moro no me cambiaba yo, que no tengo na y lo tengo to. El santo y el tanguista se encuentran -en un abrazo que ni al uno ni al otro •sorprenderían, aunque quizá ofusque a tal o cual beato. Pero no todas las formas de nuestra tendencia nadista son tan perfectas y tan altas como la de San Juan de la Cruz. En nuestra vida social corriente, •esta tendencia es como una nube de langosta en un sembrado. Todo lo que es labor continua de cooperación no consigue cuajar. Las asociaciones de estudio, de cultura, aun de recreo, son en cantidad, calidad y vigor muy inferiores a las de cualquier otro país comparable con el nuestro. El español medio permanece encerrado en la concha de su individualismo, inasequible a toda coordinación. Su máxima sociabilidad se manifiesta en el café, suma aritmética de monólogos in-coordinados. Genial será el estadista —escultor de pueblos^- que consiga realizar el gran milagro de España: la síntesis de los monólogos. En nuestra Patria no hay conversación. Pues bien: en las tendencias izquierdistas —no se discute aquí de eso que llaman «ideas» y que son meros vehículos mentales para pasiones—, en las tendencias izquierdistas se oculta un «desertis-mo», una negación a todo lo social, lo coordinado, lo culto. El falso popularismo en el vestir, que lleva a tanto izquierdista (y a algún que otro derechista) a ir descuidado, es una de las manifestaciones de este desertismo. España es, por otra parte, el país en que el burgués «se viste» menos veces para ir al teatro o para cenar. Y ello se debe, sin duda, en parte a pobreza y en parte también a indolencia; pero en parte, a incomprensión de la importancia de los ritos sociales, que nos lleva a mirar el smoking y el frac (ambas palabras, significativamente extranjeras) como ridiculas frivolidades. Pues no lo son. El traje forma parte de las vestiduras y formas del rito social, de todo eso que los chinos clásicos, maestros de lo social, llamaban «la ceremonia». Contra todo eso, que es, al fin y al cabo, la flor de la cultura y la superficie de la civilización, la izquierda tiene instintos tan fuertes como peligrosos. Temamos siempre en España la tendencia a la africanización. No. La imagen del progreso rectilíneo hacia la izquierda no nos sirve. Es falsa y peligrosa. El progreso político, moral y cultural de nuestro pueblo está en las medias tintas, en las complicaciones, en el equilibrio entre las fuerzas, en la vía media entre los extremos. Está en el centro. Está en la proa. SALVADOR DE MADARIAGA LO ROJO Y LO NEGRO (Publicado en el diario Ahora el día 3 de mayo de 1935) Sería, en efecto, lastimoso que el sector más «apostólico» y ultramontano de las derechas españolas, el que no consiguió carta de naturaleza bajo la moderadísima Restauración, llegase hoy a gobernar, hoy, bajo la República, y después de que con el noble esfuerzo del 14 de abril creíamos a España para siempre emancipada de todo clericalismo. Pero habrá que escudriñar el caso algo de cerca, primero, para ver de examinar las causas del mal, y luego, para ver de estudiar los remedios que cabe oponerle. Recordemos que lo que hoy se teme no pudo ocurrir con Cánovas. Y ¿no será bueno que nos preguntemos el porqué de esta diferencia? Acaso sea debido a que Cánovas tenía más madera de hombre de Estado que los que no han sabido evitar el retorno del mal que él conjuró. Y ¿cómo lo conjuró? No sería por arte de birlibirloque ni con pildoras para curar terremotos, sino con el arte propio del hombre de Estado, que es la psicología, el simple conocimiento de los hombres, lo que en nuestro gracioso castellano se llama gramática parda. Este arte recomienda no reforzar al enemigo con la oposición frontal, sino debilitarlo con la absorción lateral, quitándole sangre política por el costado. Para evitar que reinase en España el clericalismo cien por cien, Cánovas concedió a la derecha un veinte, un treinta, si se quiere, un cincuenta por ciento de sustancia clerical. Similia similibus curan-tur. Así como el capitalismo ha ido absorbiendo al socialismo haciéndose suavemente socialista, en dosis asimilables, así Cánovas fue debilitando al clericalismo ultramontano haciéndose respetuoso con la religión y concediendo todo lo que se podía en aquellos tiempos. En estos que vivimos, las concesiones hubieran tenido que ser mucho menores para llegar al mismo resultado. Con que se hubiera tenido un poco de elasticidad, un poco de espíritu comprensivo y de táctica contemporizadora para con el inmenso sector católico que no es clerical y menos ultramontano, la masa que hoy refuerza 10 al ultramontanismo hasta darle un auge que no tuvo bajo los Borbones se hubiera venido al partido del centro, a convivir con el centro izquierda humanista, no católico, pero no anticatólico, que es —sigo creyendo— la modalidad dominante en la clase media española y aun en el pueblo no agitado por parlanchines semieducados en los textos de la Revolución francesa. Y de este modo venimos a parar, como siempre, a que la desgracia de la República ha sido la escisión del centro en un centro-izquierda excesivamente militante tanto en lo económico como en lo confesional y un centro-derecha que, por ley fatal de equilibrio, ha tenido que caer hacia el clericalismo cuando el centro-izquierda cayó hacia el anticlericalismo. Esto en cuanto a la causa. En cuanto al remedio, observo, no sin cierta satisfacción, que los líderes del centro-izquierda abandonan la democracia en cuanto ven que se hace peligrosa para la libertad. Esa es tesis con la que explícitamente estoy de acuerdo; pero ignoraba que lo estuvieran ellos. Ahora se nos dice que «lo que no puede gobernar» es ese ultramontanismo de otra edad. Pero ¿y si viene en mayoría, extraído de las urnas por quintaesencia electoral? No se nos diga que si hubo colchones y presiones y demás argumentos. Votos son votos. La ley electoral la hicieron las izquierdas; un hombre de izquierdas presidió la elección. Demos de barato que hubo diez, veinte por ciento de presión electoral; queda que hay, por las razones que sea, una fuerte proporción de votos ultramontanos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿No contarlos? Pues adiós democracia. ¿Contarlos? Pues adiós libertad. ¿Decir que se deben a los colchones? Pues vaya un elogio del pueblo como masa electoral. ¿Abogar por una revolución para liberarlos de la miseria económica y que voten con arreglo a razón y no a bolsillo? Eso es lo que sostienen nuestros comunistas y comunízantes; pero no creo que sea la tesis de los del centro-izquierda, como ya no lo es de los bolche- víques, que saben a qué atenerse sobre la libertad del voto. ¿Entonces? Ante la amenaza ultramontana se plantea, pues, a los españoles sensatos el tema eterno de la modalidad especial de nuestro pueblo para la política. Pueblo de tendencias extremistas, está abocado a una política de violentos movimientos pendulares, del negro al rojo y del rojo al negro, si sus líderes no comprenden que su primordial obligación es la de corregir con su moderación y su prudencia la nativa inestabilidad de la opinión y de la pasión popular. Claro que es más fácil atizar esta pasión. Claro que se hace uno más célebre y le aplauden más en los mítines si va uno a azuzar y a decir muera esto y viva lo otro y a plantar antítesis de blanco a negro ante los ojos del pueblo, poco hecho a matizar. Pero por ahí no se crea una España grande y fuerte, con un pueblo sano y vigoroso; una cultura fecunda y una pujanza nacional que permita a España representar en el mundo el papel —de tanta responsabilidad y nobleza— que su destino demanda. Dos son las modalidades extremas de España: la una pide pan; la otra pide religión. A la primera van unidas ansias revolucionarias, furias que situaciones concretas justifican, deseos inspirados en toda la gama de las pasiones, desde los más altos ideales de constitución colectiva hasta las más bajas concupiscencias de disfrute inmediato de los paraísos carnales, hasta hoy reservados al señorito; a la segunda van apegadas también pasiones de toda índole, desde la fe sincera y un sentido hermoso y noble de la tradición española hasta la más grosera, la más carnal tendencia a un señorío feudal que niega al inferior su calidad de hombre, desde lo casi santo hasta lo que ya, por no ser cristiano, ni humano es siquiera. Todo lo que sea refuerzo de la izquierda vigoriza la derecha; todo lo que sea apoyo a la derecha vigoriza la izquierda. Pero estas polarizaciones mutuas, esta elevación mutua de las dos electricidades por mutua atracción se efectúa hacia abajo; eleva la temperatura de sus respectivas pasiones. Y así, al fin del túnel, la guerra civil. Al centro corresponde depurar ambas tendencias, estableciendo entre ellas una zona templada en donde todo lo legítimo que ambas contienen puede vivir en paz, florecer, prosperar y, a favor de esta paz, de este clima razonable y templado, conocerse mutuamente, familiarizarse y llegar, al fin, a ensanchar el centro a expensas de los extremos hasta hacer una mayoría prudente con una política viable y de ritmo ni lento ni torrencial. A esta labor están obligados en nuestra España todos los hombres que piensan. Todo lo demás es pura demagogia por un lado, pura maniobra política por el otro. Entre el clericalismo y el socialismo no cabe más que un partido. Y a propósito. Hay muchas maneras de no comprender. Hay el que no puede porque le falta el instrumento. Hay el que no quiere conscientemente porque tiene cariño a su error. Hay el que no quiere subconscientemente porque su subconsciencia le dice que si confiesa su convicción a su conciencia, tendrá que cambiar de postura, porque es honrado y leal. A este tipo de hombre honrado y leal, que comienza a darse cuenta, pero no quiere, pertenece, sin duda, el que me atribuye en un semanario de izquierda el deseo de fundar otro partido. Creo haber dado pruebas de desinterés político (si es que lo es), porque de haber tenido ambiciones de llevar una cartera debajo del brazo, la llevaría hace tiempo. Pero aunque así no fuere, cuando llevo semana tras semana diciendo en todos los tonos que todos los partidos entre el agrario y el socialista —con exclusión de éste— debieran unirse en uno solo, ¿cómo se puede interpretar mi labor como el anuncio de un partido más? Saludo el error y aun el malhumor que lo sazona, observable en ciertas expresiones por bajo del nivel de cortesía usual en el autor, como síntomas de convicción subconsciente, que anuncian la convicción consciente. Y si el pensamiento se convence, ¿no han de seguir los actos? SALVADOR DE MADARIAGA REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN (Publicado en el diario Ahora el día 14 de junio de 1936) Una revolución es un impulso renovador. Para juzgar de su fecundidad será, pues, menester fijar la atención, por un lado, en la visión renovadora que aporta; por otro lado, en la cantidad y calidad del impulso que la anima. No deja de haber sus concomitancias entre el impulso y la visión, como era de esperar, ya que visión e impulso no son sino vocablos, todo lo más conceptos o perspectivas mentales distintas de un mismo hecho natural que es íntegro e indivisible. En la visión renovadora puede predominar la imagen nueva que se aspira a crear o la imagen vieja que se desea destruir. En el impulso animador puede predominar la pasión creadora o, por el contrario, una vesanía de destrucción. Y ya se echa de ver la estrecha correspondencia que hay entre unas y otras situaciones de ánimo revolucionario. En nuestra España de hoy abunda, sobre todo entre la gente joven, el impulso creador, positivo, que ve en la revolución social una vida nueva. Este tipo tan simpático y atrayente no suele tener idea muy clara de la España que intenta construir. Demasiado inexperto para haber tropezado con los inevitables escollos que el carácter opone al cambio, incapaz de medir en toda su amarga e infalible cordura la sabia conseja española: «Genio y figura hasta la sepultura», no sabe bastante historia para haberse dado cuenta de la persistencia de los tipos nacionales ni bastante psicología, ni aun de la propia, para conocer la inmutabilidad del esqueleto psicológico del individuo humano. Estos jóvenes son los emisarios más eficaces de la «Buena nueva». Tienen luz en los ojos y aire puro en el pecho, y un alma ingrávida que no conoce el peso de la duda. La masa sobre que actúan no ha leído a Marx. Pero pertenece al pueblo más mesiánico del mundo, pueblo que ha vivido siglos esperando el santo advenimiento, en lo moral bajo forma de milagro, en lo material bajo forma de lotería. No hay quizá en todo el planeta pueblo más sensible a la idea de la revolución que el español. Para otros pueblos, la revolución puede ser un mal necesario, un momento difícil de atravesar, el día de la victoria o de la gloria, pero siempre, en fin, un momento anormal y efímero a través del cual se pasa de un orden a otro orden. Para nuestro pueblo, la revolución es en sí un bien. Por ella se transfigura la vida en un solo golpe, llegándose a ese paraíso de la libertad integral, que es, en último término, el ideal de los españoles, aquel que Ganivet resumía en el único artículo que, según él, debiera tener toda Constitución española: «Este español tiene derecho a hacer lo que le dé la gana». Por eso, la postura natural y espontánea en el obrerismo español es la anarcosindicalista o libertaria, forma de ideología social que sólo en nuestra tierra puede darse. Esta forma peculiar del movimiento obrero es, desde luego, una entre varias de nuestro panorama político; pero el espíritu anárquico y libertario que en ella se manifiesta constituye la esencia de todos los demás. Bien sabido tienen los hombres políticos españoles, y sobre todo los que han tomado sobre sus hombros la carga pesada de disciplinar a nuestra masa obrera, que el toro hispánico no se deja domesticar. Nada más trágico que ver a esta masa orientarse hacia el comunismo, es decir, hacia el sistema de la disciplina integral. Los jefes del movimiento de extrema izquierda que así lanzan al pueblo más libertario de la tierra hacia una revolución comunista, se preparan a sí mismos un espantoso despertar de entre los laureles de su victoria. Este pueblo no sabe adonde va. No sabe adonde le llevan. Impulso sin visión, mesianismo sin pensamiento, la masa cree que tras el impulso destructor que dé en tierra con lo existente va a abordar a una Jauja obrera de poco trabajo y mucho jornal. Pero las condiciones económicas en que puede trabajar un país y sus hijos le son dictadas por su tierra, por su psicología y por la situación de la economía mundial. Y este conjunto es tal para nuestra Patria, qu|e a todos los españoles les será siempre necesario trabajar duro, por lo menos tarito como un trabajador intelectual que tiene que ganarse la vida y para quien no vale limitar las horas de trabajo, porque1 no hay quien detenga a un cerebro activo. Y entonces, cuando el pueblo se dé cuenta de que las realidades obligan a los deseos, la reacción popular será tan violenta como la acción lo había sido, y sus víctimas serán los propios jefes del movimiento, que no habrán tenido en cuenta los hechos en el ardor de su predicación. Castigo merecido. Porque el pueblo, al fin y al cabo, tiene derecho a ser impulso sin visión. Además, muchos de los hombres del pueblo, desde luego no los que más bullen, han sufrido y sufren hambre y nada tiene de extraño que sueñen con un hartazgo que al sublimarse en las pasiones produce prurito de destrucción. Tal destruye una heredad o incendia una finca por comerse en una hora todo el pan que en años le faltó y por encender en una hora todos los hogares que durante años vio apagados en su choza. Jamás como hoy se justifica aquello de odiar el delito y perdonar al delincuente. Pero todo esto no reza con los que no son pueblo y lo dirigen. Porque para dirigir una revolución hay que estar muy seguro de que se pone el acento en la creación y no en la destrucción, ya que de la tendencia destructora se encargará siempre, y aun con exceso, la masa consciente y violenta. Hay que tener, por tanto, idea clara de aquello que se va a hacer y de los materiales de que se dispone para hacerlo. Hay que estar, además, seguro de que se tiene el ánimo purificado de todo prurito de destrucción inesperada en pasiones negativas como la ira o la impotencia. Ahora bien: es cosa de preguntarse en qué piensan los que piensan, y qué mueve a los que mueven la revolución social española. Cuál es su visión, cuál es su impulso. Una estructura estatal, aun mala como lo es la nuestra, merece por lo menos el respeto de que no se la destruya sin la seguridad de poder erigir en lugar del va- cío que crea una estructura mejor. Una organización social como la nuestra, aun mala, y es menos mala que la estatal, merece idéntico respeto. No se interpreten estas palabras como expresiones mentales de prejuicios irracionales en contra de la revolución social. Sobre si debe o no hacerse esta revolución, vengo obligado a ser objetivo e imparcial, pues de lo contrario faltaría a mis obligaciones de trabajador intelectual. Pero me pregunto si los jefes que abogan por la revolución social, antes de lanzarse a sus propagandas se han planteado ciertas cuestiones previas de suma gravedad para el porvenir de España. Doy, naturalmente, por sentado que la España que se proponen realizar constituye a sus ojos una visión clara. No estoy seguro de ello, pero, en fin, lo doy por sentado. Lo que no puede ya aceptarse es que frente a ellos no haya más que enemigos del proletariado, capitalismo y fascismo. Es evidente que hay españoles, y muchos, que, coincidentes con ellos en la necesidad de hacer desaparecer de España el baldón del hambre y de organizaría en interés moral y material de todos los españoles, difieren noble y desinteresadamente de ellos en cuanto a la mejor organización estatal y social que a tal fin conduce. La organización comunista del Estado como fin se inspira en un desconocimiento absoluto de los rasgos más elementales del carácter español. Implica necesariamente una de dos cosas: o un sentido de la organización análogo al del pueblo inglés, que haga imperar automáticamente en todas partes el interés nacional sobre el personal, o un espíritu gregario, como el del pueblo alemán, que haga al pueblo excelente materia prima para la organización social. Ni una ni otra tendencia se da en nuestro carácter nacional, que más se distingue por las tendencias respectivamente antagonistas: un egotismo que invierte la jerarquía de los valores, colocando en lugar preferente al yo y a la familia sobre el Estado y la nación, y un individualismo rebelde a toda forma gregaria y a toda disciplina. Esto en cuanto a la visión. Pero en cuanto al impulso, ¿qué clase de directores son estos que ven con indiferencia el derrumbe...? No, no voy a referirme a iglesias y conventos, sino al derrumbe de la disciplina, de la organización y hasta de la relación adecuada de las pasiones y de las ideas sociales, que constituye, en último término, un país civilizado. SALVADOR DE MADARIAGA TAMPOCO EL FASCISMO (Publicado en el diario Ahora el día 5 de julio de 1936) Cuando aquel episodio famoso de la evasión de Unamuno de su destierro en Fuerteventura por obra y gracia del «Quo-tidien», recuerdo haber explicado a mis amigos de la redacción del periódico «libertador» que jamás comprenderían a su libertado. «Pero, vamos a ver —me decían—, Unamuno es enemigo y víctima de la Dictadura. Es, por consiguiente, un hombre de izquierda.» Y yo argüía: «No; nosotros en España somos más complicados. Ustedes tienen una psicología plana, de dos dimensiones nada más, y, por tanto, su política es lineal, y va de la extrema derecha a la extrema izquierda en línea recta, sin distraerse ni ramificarse. Nosotros tenemos una política de tres dimensiones, por lo menos, y Unamuno no es ni de la derecha ni de la izquierda, sino de arriba y abajo.» No tardó en confirmarse mi diagnosis. Ya en el banquete de Cherburgo, ante aquellos radicales, todos anticlericales, Unamuno declaró que prefería un canónigo a un teniente coronel. Recuerdo este episodio de nuestras relaciones francoespañolas con motivo de la curiosa tendencia a imaginar que, porque me parece un error la revolución social en España, he de ser precisamente fascista. Vaya por delante que he escrito un libro entero para condenar al fascismo como doctrina general y que, si tengo tiempo y suerte, pienso en estas mismas columnas demostrar que, aplicado a España, el fascismo es un disparate garrafal; pero ¿es que acaso no caben en el mundo más que comunistas y fascistas? Menguada quedaría la suerte del mundo con tamaña reducción a su expresión mínima de la fauna política de los pueblos. Vistas las cosas con criterio inmediato, lo que más conviene a España, por ahora, es la estabilidad de un Gobierno de izquierda republicana del matiz poco más, poco menos del actual —digamos comprendido en el ámbito que va del señor Jiménez Fernández a don Indalecio Prieto— y cuyo eje está en el partido de Izquierda Republicana. Espero que se aprecie en lo que vale la objetividad de esta opinión. No milito en la izquierda republicana ni podría, aunque quisiera, puesto que para mí, como sin duda para la mayoría de los miembros de cualquier partido que se respete, el militar en tal o cual partido es ante todo cuestión de convicción política, y encuentro que éste de Izquierda Republicana es, en cuanto a sus ideas exclusivamente políticas, demasiado de izquierda y, por tanto, anticuado, y en cuanto a sus ideas de organización social y económica, demasiado conservador, es decir, también anticuado; porque mientras en política hay que moverse no precisamente hacia la derecha, pero, desde luego, no hacia la izquierda, en lo económico-social hay que moverse no precisamente hacia la izquierda, pero, desde luego, no hacia la derecha. Se argüirá que todo esto resulta algo críptico; pero a ello contestaré que todo está escrito con muchos más detalles en otro lugar y que en las librerías y bibliotecas se puede consultar con poco gasto de tiempo y de dinero. Sólo deseaba hacer constar la absoluta imposibilidad de que pueda atribuirse a móviles partidistas o interesados esta opinión —aquí expresada con toda franqueza—: que, por ahora, lo que más le conviene a España es un largo período —tan largo como sea posible— de historia republicana. Antes de terminar estas observaciones sobre mi imparcialidad, se me permitirá añadir que el Gobierno —al que sirvo en Ginebra con tanta lealtad y tanto interés como he servido a los anteriores— pertenece a este partido de Izquierda Republicana, cuyo órgano en la Prensa me trata con encantadora malevolencia, procedimiento tan insólito como original. Con todo esto, sinceramente estimo que España necesita durante muchos años un Gobierno burgués de izquierda que prepare su técnica y su cultura para las altas empresas que la aguardan en la segunda mitad de este siglo. En su esencia, el problema de España consiste en hacerse con una burguesía que el día de mañana pueda darle una aristocracia, o, en otros términos, en hacerse con una clase técnica y culta que el día de mañana pueda darle una clase gobernante. Esta finalidad no puede conseguirse por medio de la revolución social; ha de irse preparando lentamente por un proceso de cultura y refinamiento que necesita de muchos años. Por esto, vengo sosteniendo con honorable perseverancia, desde hace mucho tiempo, que el único verdadero revolucionario que tiene España es don José Castillejo. Dicho está que si, para esta labor, la revolución social es no sólo inútil, sino perniciosa, una reacción fascista sería todavía más deplorable. La creación de una clase técnica culta exige un ambiente de orden, de moderación y de libertad de pensamiento. Una de las circunstancias más perjudiciales a su creación es la estrangulación de la libertad de opinión por medio de la censura. La prueba de que los Gobiernos no hacen siempre lo que desean es que este Gobierno, cuya tónica liberal nadie puede poner en duda, tiene que recurrir a la censura por la indisciplina política que padece nuestro pueblo español. Sin embargo, bajo este régimen, la censura se limita al mínimo indispensable para coadyuvar al mantenimiento del orden público. En un régimen fascista, la censura es un elemento explícito y expreso de monopolización del pensamiento nacional, condición en que es absolutamente imposible crear cultura. Es, pues, evidente que, para los fines inmediatos de la reorganización del Estado español y aun de la nación española —que, repito, no son otros que la creación de una burguesía y, en su día, de una aristocracia—, el fascismo sería una calamidad; sería todavía más pernicioso que la revolución social. ¿Qué se le va a hacer? La política verdadera —el arte de hacer un pueblo— es mucho menos sensacional, dramática, clamorosa, que la política al uso: la del caluroso mitin, la de la arenga inflamada, la del alzamiento popular o la de la camisa de color, las falanges heroicas y los jefes inspirados. Los pocos técnicos que España tiene son sus únicos revolucionarios de verdad, porque la inmensa mayoría de los problemas sociales son ante todo problemas de técnica. Si tuviésemos un buen estudio hecho de la economía castellana, de su coste de producción, de sus mercados, de su rendimiento en vidas humanas, tendríamos mucho adelantado para resolver el problema de nuestra economía nacional y, por tanto, para que nuestro pueblo viviera feliz y no se dedicase a disipar su energía en orgías destructoras. Tomado en su conjunto, el partido cuyo eje viene a ser la izquierda republicana es el más culto y sensato de la política española. No le cede a ninguno —aunque otros a derecha e izquierda lo igualen— en limpieza y patriotismo y tiene un plantel pasable de hombres capaces de gobernar... si les dejan. Si en estas páginas se han venido apuntando las incoherencias y los errores del socialismo extremista y del comunismo, no sólo en sí, sino, sobre todo, en su aplicación a España, no es, pues, por inclinación derechista —que sería incompatible con las opiniones en estas mismas páginas tantas veces vertidas con esta misma firma—, sino porque, examinado el problema español en sí, resulta la solución revolucionaria social extravagante y fuera de toda relación con los términos de nuestro problema. Sometida con exceso nuestra tradición política al modelo francés, nuestra evolución halla, pues, su máxima posibilidad actual en la izquierda republicana. Pero precisamente el hecho de que no se la deje gobernar revela que hay en la masa psicológica española elementos inasimilables a esta tradición francesa y que un día vendrá en que será necesario encontrar la solución política española fuera de esta dimensión: ni a la derecha ni a ía izquierda; por fuerza habrá, pues, de ser o arriba o abajo. Tengamos la esperanza de que sea arriba. Que nadie tome el rábano por las hojas. Este arriba y este abajo no quiere decir ni clase alta, ni clase baja, ni tampoco autoridad y pueblo. No describe jerarquía social o militar (para eso están ya las tan famosas como inútiles derechas e izquierdas), sino una jerarquía de ideas. Lo que necesita España no es sólo más fuerza en el Poder y más disciplina en las masas; es algo que está más hondo y que sería causa de lo uno o de lo otro. Es un pensamiento más vigoroso y más liberado de los perjuicios y principios banales recibidos automáticamente de un caduco pasado. SALVADOR DE MADARIAGA