Num042 011

Anuncio

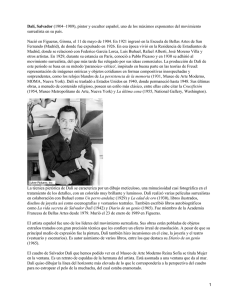

Dalí como artista ALVARO MARTÍNEZ-NOVILLO Salvador Dalí. DALÍ es una de esas figuras de las cuales parece que todo se ha dicho y en realidad lo que sucede es casi lo contrario, ya que sus aspectos fundamentales, tanto como hombre como artista, permanecen prácticamente inéditos. Resulta pues difícil aproximarse objetivamente a la personalidad de Salvador Dalí que, ensalzada entusiásticamente por unos y denostada con acritud por otros, es un genuino ejemplo de figura polémica y controvertida. Es necesario constatar que el propio Dalí, a pesar de sus numerosos escritos autobiográficos y programáticos, tampoco ha puesto fácil para un estudioso acercarse a su persona y a su obra. Quizá pueda sorprender, pero casi con total probabilidad nos encontramos ante un caso agudo de timidez que ha cuidado mucho de velar su personalidad tras una tupida cortina de humo, la más de las veces desorientadora. Dalí se autoproclamó como genio, y sus seguidores le aceptaron como paradigma de tal. Pero para nosotros la palabra «genio» es sustancialmente equívoca, puesto que en la historia del arte hay un extenso repertorio de ellos con características bien diferenciadas entre sí, con personalidades contrapuestas y con vidas y obras dispares. Por ello es lícito preguntarse por qué Dalí es un genio, porque parece indisputable que lo fue. Y quizás la respuesta más universalmente aceptada pueda ser porque él se lo hizo todo, su carrera desde la indigencia prácticamente absoluta, cuando violentamente se emancipa de su familia, hasta lograr una riqueza contagiosa que surge espontáneamente a la convocatoria de su propio nombre en la madurez y período final de su vida, cuando cualquier cosa que llevase su apellido era sinónimo de atención y de éxito, especialmente comercial. Al fin y al cabo —parafraseando al poeta—, nada nos debió Dalí y todo lo consiguió con su ingenio y con un raro tesón muy característico de su tierra natal. Podríamos incluso decir que Dalí, con un talante claramente dadaísta que nunca abandonó, a nadie engañó que no estuviera dispuesto a dejarse engañar por él. Parece además absurdo rasgarse las vestiduras ante personajes como Dalí, que hacen de la teatralidad una de sus normas de conducta cuando el público busca y jalea esta situación de espectáculo permanente. Pero también es legítimo preguntarse qué había en Dalí bajo ese ropaje histriónico, ya que es evidente que hay algo sumamente atractivo y permanente bajo esa mera apariencia superficial. Una cierta parte del público más entendido se siente desorientada y confusa ante la figura de Dalí. Para nosotros es un artista atípico, sobre todo desde la óptica más decididamente española. El arte y la cultura españolas están jalonadas de creadores dotados de un talante esencialmente puro, que realizaron su obra llevando una vida de austeridad conceptual, aunque ello a veces responda más a una imagen creada y amada por nosotros que a la propia realidad. Así nos solemos imaginar a un Velázquez flemático y despegado del mundanal ruido de la corte en cuyo meollo él vivía y trabajaba. Y a Goya le sentimos como un contestatario en un sentido más profundo, fiel siempre a la libertad de su espíritu. Incluso en la figura de Picasso, el gran espectáculo artístico de nuestra época, percibimos que a pesar de su éxito vivía y trabajaba como un obrero del arte y que fundamentalmente su dinero lo empleaba en afirmar su independencia creadora librándose de todo tipo de compromisos no deseados. Igualmente nuestro arte tiene su cierto martirologio con aquéllos que no pudieron alcanzar la completa plenitud vital como Juan Gris, Gargallo o Julio González. Frente a estos arquetipos tan sentidos no cabe duda que Salvador Dalí siempre ha aparecido como un verdadero heretodoxo. Los partidarios de Dalí suelen decirse que el artista de Figueres es LA único y el número uno; ingenua propuesta que, sin embargo, ha sido CONFRONTACIÓN repetida en numerosas ocasiones por públicos apasionados en muy DALÍ-MIRÓ diversas lides, especialmente en el teatro, la ópera y, en nuestro país, con harta frecuencia en los toros. Y curiosamente siempre que se ha producido esta situación es que ha habido una feroz competencia, cuando se llamaba a Frascuelo el número uno, es que existía Lagartijo, y obviamos ejemplos más recientes. Dalí, creemos, siempre reconoció implícitamente la preeminencia de Picasso, a pesar de que en muchos momentos de su vida denostó con escritos y pinceles al malagueño, pero había algo de cierto respeto generacional. Dalí no podía olvidar que en su primer viaje a París fue a realizar una visita discipular a Picasso, quien en los años veinte ya tenía una fama bien asentada. Nosotros pensamos que, por el contrario, la dualidad más marcada fue con Joan Miró. La confrontación Miró/Dalí —cuyos ecos todavía resuenan— es más profunda y más completa. Son dos conceptos diversos de la vida y la cultura catalana, dos visiones del surrealismo y dos maneras totalmente diferentes de vivir, sentir y trabajar. Y si el éxito internacional del llamativo Dalí fue enorme, no lo fue menor el del introvertido y mesurado Miró. Si Dalí fue para muchos —especialmente para el gran público— la personificación del surrealismo, este movimiento no se puede entender en su verdadera dimensión sin el conocimiento de la obra entrañable de Joan Miró. Ciñéndonos a aspectos concretos del arte de Dalí, parece oportuno hacer algunas precisiones sobre su pintura. A nuestro juicio el estilo de Dalí está desde sus inicios en las antípodas de la «veta brava» característica de la mayor parte de la pintura española. Dalí ha realizado casi siempre una pintura de «pincel fino» con un preciosismo que recuerda mucho al arte flamenco y a algunos ejemplos del «quattrocento» italiano. En este estilo detallado, lleno de intimidad, están pintadas la mayor parte de las obras más importantes de su período de aprendizaje (hasta 1925-26) y las de su momento más genuinamente surrealista (1927-1940). Indudablemente éste es el período áureo de la producción daliniana —es- tudiado magistralmente por Rafael Santos Torroella—, cuando el artista estaba dedicado en cuerpo y alma a su pintura. Aparecen en este momento las influencias más permanentes de Dalí, fundamentalmente Leonardo, Vermeer de Delft y Millet, de cuyo «Ángelus» el pintor ampurdanés realizó a lo largo de su vida interesantísimas interpretaciones. LA PRESENCIA DE GALA Quizá sea el momento de señalar la discutida presencia de Gala en Dalí, dominante a partir de 1929, año en que comienza su convivencia que durará hasta el fin de sus vidas. Sin embargo, es en la década de los treinta cuando esta influencia es más hondamente sentida y el período en el cual, también en nuestra opinión, el genio de Dalí brilla con una mayor nitidez. De este momento señalaremos por su definitiva importancia los cuadros relacionados con la guerra española, tales como la dramática «Premonición de la Guerra Civil» de 1936 (Museo de Filadelfia) o «España» de 1938 (Museo de Rotterdam), que con su sola contemplación desvelan inequívocamente la profunda impresión que esta lucha terrible causó en Dalí. Quizas estas imágenes sirven para que todas las declaraciones políticas de Dalí sobre estos sucesos e incluso sobre la desdichada muerte de su antiguo camarada Federico García Lorca queden como anécdotas desafortunadas, más o menos macabras. LA TRANSFORMACIÓN DEFINITIVA La transformación definitiva de Dalí ocurre a partir de la llegada del artista a Estados Unidos en 1940, huyendo, como tantos otros, de la hoguera de la guerra mundial. Surge así un personaje público, exhibicionista, polifacético, dispuesto a ofrecer al público americano el espectáculo de un genio haciendo mil diabluras. Nos parece que es en este momento, a medida que crece su fama, cuando comienza a resentirse la intimidad de su pintura de estudio. Arrastrado de alguna manera por el torbellino que Dalí junto a Gala ha creado, da la impresión que el pintor es incapaz de encontrar un control sobre su propia vida, que por otra parte se hace errante, de hotel en hotel, de país en país, de noticia llamativa en noticia sensacionalista, y, sobre todo, su actividad se diluye en una suerte de pluriempleo; así el artista hará de escaparatista de lujo, diseñador de joyas, escenógrafo, escritor, ilustrador de libros y un largo etcétera de actividades que indudablemente tuvieron que restarle dedicación a la pintura, que al fin y al cabo era su actividad vocacional y en la que había verdaderamente triunfado. Todavía tendrá Salvador Dalí un papel estelar en los años cincuenta cuando le corresponde, junto con otros nombres ilustres como Balthus o Magritte, recuperar el valor del realismo en el arte que se tambaleaba ante el empuje irresistible del informalismo, que se extendía pujante desde América a toda la Europa de la postguerra. Entonces Dalí más que propiamente surrealista recupera su esencia realista, y así sus cuadros religiosos —mil veces reproducidos en láminas por todo el mundo—, sus innumerables y minuciosos retratos de Gala, sus paisajes nunca olvidados de Port-Lligat o del campo ampurdanés, amarillo y jalonado de ci-preses, que es el escenario más genuino de Salvador Dalí, quien en medio de su cosmopolitismo nunca olvidó sus propias raíces. Sin embargo, de resultas de este agitado período americano la obra de Dalí resulta muchas veces confusa y abrumadora, y es en extremo delicado y difícil discernir entre los elementos accesorios y lo verdaderamente esencial del arte del pintor catalán. Dalí se automixtifica, casi podríamos decir que se autofalsifica dentro de una dinámica siempre daliniana y de neta raigambre surrealista. Sus catálogos y numerosísimos libros son siempre atípicos y en cierto modo caóticos. Contemplado el fenómeno Dalí con el orden de los catálogos, rigurosos y científicos, sobre la pintura, el grabado, la escultura y la cerámica de Picasso, da la impresión, totalmente verídica, que hace falta establecer un «corpus» fiable y documentado sobre el «maremagnum» creador de Salvador Dalí. También el paso del tiempo dará una nueva perspectiva en su ingente obra, marcando la diferencia entre lo efímero y lo permanente, entre la ficción y la realidad, entre el arte y la pura «mise en scéne» coyuntural. Por eso estamos Convencidos que el tiempo juega a favor de Dalí y que ojos futuros podrán ver y estudiar su obra con una óptica diferente a la nuestra, que ha sido bombardeada una y otra vez por noticias y declaraciones clamorosas. Deseamos una calma fructífera para que el prodigioso legado de Dalí se pueda poner en orden y en valor. En este sentido pensamos que el polémico —cómo iba a ser menos— testamento de Dalí donando su obra al pueblo español es como una especie de llamada «in extremis» del pintor —que eso era lo que el artista fundamentalmente ha sido— para que se ponga orden en su producción, que muchas veces en su prodigalidad llegó a desbordar al propio creador. Estamos convencidos que a lo largo de la historia se trazan, a veces inconscientemente, vidas paralelas entre artistas de diversas épocas. Así creemos que Picasso tuvo siempre en su cabeza la personalidad desbordante y humana de Francisco de Goya. Y en este reparto nos parece que Salvador Dalí siempre tuvo como norte la personalidad fastuosa e intuitiva de Leonardo da Vinci. Igualmente percibimos que a Dalí le hubiera gustado vivir en una corte amante de la belleza de un príncipe italiano del Renacimiento, a la sombra de un Médici o un Papa, con quienes, a buen seguro, hubiera mantenido estruendosas disputas, pero que al mismo tiempo le hubieran amparado y estimulado. Pero en lugar de ello a Dalí le tocó vivir en nuestro polimorfo siglo XX, donde la publicidad y la noticia dejan poco sosiego a intimidad, donde el arte a veces parece asumir un camino errático y desconcertante. Y aun así Dalí anduvo una larga aventura en el arte, posiblemente irrepetible por mas que ya le hayan surgido nuevos epígonos —y más que habrán de surgir—, sin embargo, a pesar de todo, Dalí tenía razón cuando afirmaba que Dalí sólo hay uno. UN SOLO DALÍ