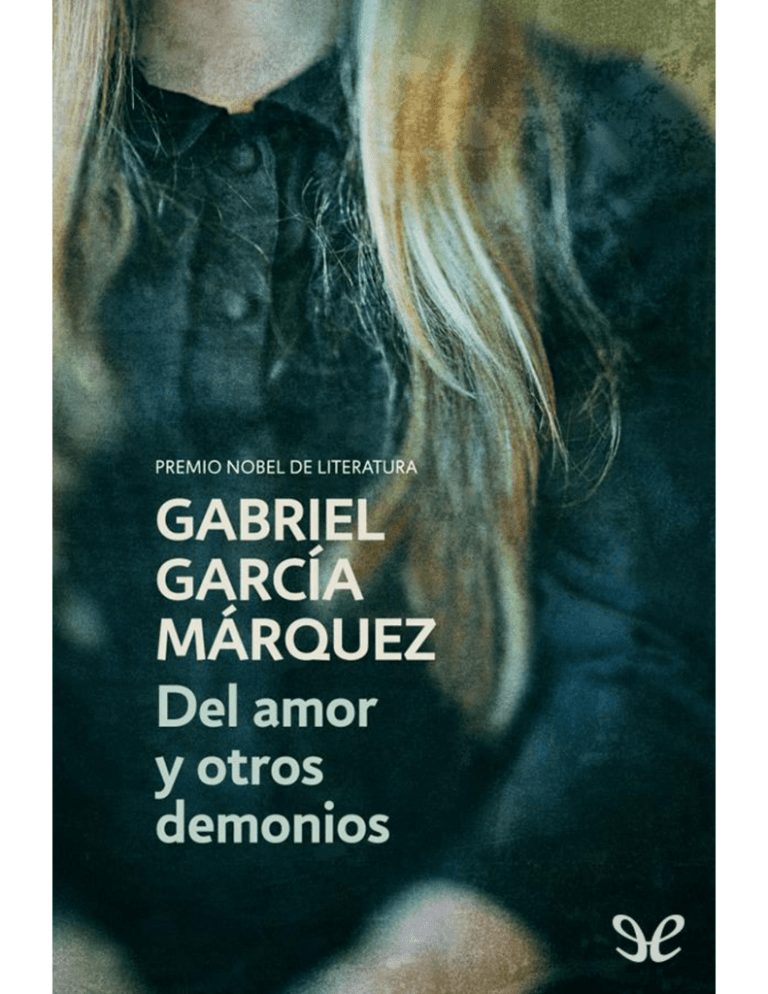

Del amor y otros demonios

Anuncio