[Trilogía del Baztán 03] Ofrenda a la tormenta

Anuncio

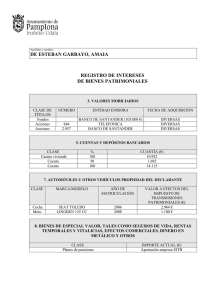

![[Trilogía del Baztán 03] Ofrenda a la tormenta](http://s2.studylib.es/store/data/003561747_1-59a10026123890784af460d586bd4361-768x994.png)