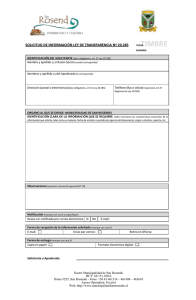

Quién mato a Rosendo

Anuncio