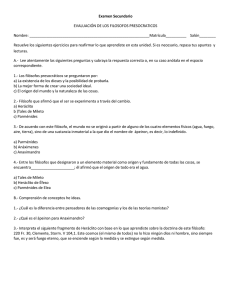

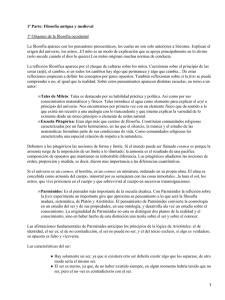

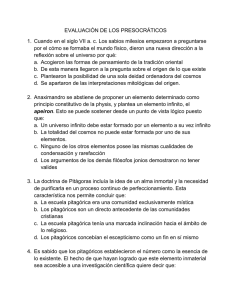

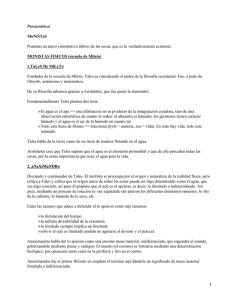

Nos bañamos en el mismo río y, sin embargo, no es el mismo

Anuncio