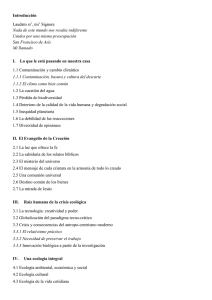

Éticas ecológicas

Anuncio