Almudena Grandes, Modelos de mujer

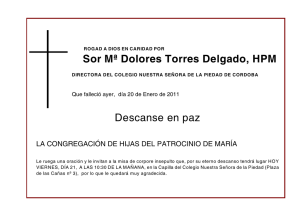

Anuncio