Federico Fellini. Y ahora algo completamente diferente, por Juan

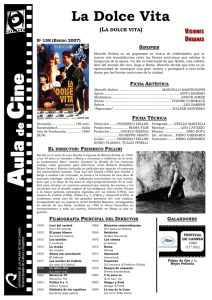

Anuncio

La dulce visión, de Federico Fellini (Gallo Nero) | por Juan Jiménez García Federico Fellini no hubo uno, sino muchos, un montón. Tantos como fue capaz de imaginar, aunque imaginar no sería una palabra exacta (o sí, si partimos de su famosa frase: “nada se sabe, todo se imagina”). Quiero decir: en él, convivían la persona y el personaje, lo cierto y lo incierto, lo vivido y no vivido, su vida y la de otros, y también lo recordado. Lo recordado, ese lugar impreciso donde todo parece cierto, hasta lo improbable. También lo imposible. Por todo esto, uno puede leer un millar de entrevistas al director italiano: siempre serán diferentes, siempre se contará de otra manera. “La dulce visión” (editado por Gallo Nero), por todo esto, es un encuentro inédito, en el que encontraremos a un Fellini desconocido. Pero, ¿qué Fellini? No importa. Aún así… Goffredo Fofi y Gianni Volpi conversaron largamente con Federico Fellini poco antes de su muerte. Podemos pensar (tampoco lo podemos afirmar) que seguramente fue su última entrevista de un número infinito de ellas. A estas alturas, seguramente pensaremos que no nos queda por descubrir nada de este hombre, pero, quién sabe si por la edad o por un futuro incierto (no olvidemos que murió en una operación a la que se sometió conscientemente), su sentido del espectáculo y ese ser “un gran mentiroso” dejan en estas páginas lugar a un hombre frágil que piensa sobre su oficio, que huye de lo anecdótico y se vuelve humano, más humano que nunca. Esto no es que lo haga ni mejor ni peor que antes: simplemente nos permite acceder a otros lugares. La importancia de Jung (quién más pertinentemente habló sobre los artistas, dice), el haber querido ser buen amigo de Leonardo Sciascia (como lo fue de Pier Paolo Pasolini o Italo Calvino) o, siguiendo las palabras de Paul Valéry, la necesidad de la imposición para lograr crear en libertad, se convierten en destellos, en actos reveladores de otras innumerables “visiones de Fellini”, dulces visiones. Es fácil decir que en todo ello hay algo de “última mirada” sobre un mundo que ya se le escapa (o se le escapó, dado que no lograba encontrar dinero para sus películas, luego ya había sufrido una primera muerte, seguramente más dolorosa: la imposibilidad de crear), un puñado de adioses. Quizás. También que nos deja sumidos en una cierta melancolía de paraísos perdidos, preguntándonos qué fue ya de su cine, tantas veces citado pero ahora sumido en ese extraño olvido. ¿Cuál fue la última vez que se pasaron sus películas por televisión, o se editaron decentemente? (preguntas que nos podríamos hacer con otros grandes… Bergman o Kurosawa, por citar dos cineastas que no le son ajenos, pero que incluso están más presentes). El libro se completa con innumerables testimonios de otros directores hablando de lo que fue Fellini para ellos (y también de él mismo, hablando de su cine), y no puedo dejar de preguntarme qué fue Fellini para mí, aunque eso seguramente será otra historia, otra historia por escribir. La conversación acababa con una bella frase: “Me da miedo que me consideran un monumento. Un monumento es pesado e inmóvil. Y se le posan las palomas en la cabeza.” Sí, es así. Más que nunca hay que abandonar esa idea del creador muerto, de la obra cerrada, acabada. El verdadero arte, después de todo, es una cuestión de emoción, y la emoción algo íntimo, personal. Una obra abierta, interminable.