Una cinta de seda blanca Si digo que el tiempo del que hablo

Anuncio

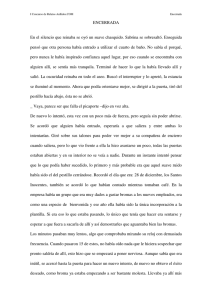

Una cinta de seda blanca Si digo que el tiempo del que hablo todavía tenía embrujo es porque a cada despertar le seguía una sensación de misterio por lo que habría de ser descubierto. Al abrir los ojos, mi mundo se presentaba todas las mañanas como un desconocido presto a informarme de las últimas novedades. Siempre había novedades. No importaba que los ojos pesasen por la gravidez del último sueño ni que el calor bajo las mantas obligara a acurrucarse una vez más, torpemente, pues en estos recuerdos el invierno era una capa transparente de pintura húmeda de fondo, capa que me aporta siempre un sabor agrio. Mi mundo no era feliz, que ésa es una ñoñería impuesta por padres opulentos, sospecho ahora cuando tengo motivos sobrados para ser desconfiado con las relaciones causa / efecto; mi mundo era misterioso. Si me satisfacía era por esto, bien a pesar de los sustos y de los miedos que entonces iba aprendiendo. Abrí los ojos, al fin. El arcón de la abuela estaba iluminado por una lámina de luz cruda que se colaba por la rendija que dejaba la puerta de la habitación. El abuelo roncaba en la otra cama y ella trajinaba en la cocina. Lo demás, oscuro. Soñar..., pero el sueño se había ido a dormir y el embozo de la sábana se pegaba a mi rostro como una soldadura tibia de la que emanaba un aroma de hierba jugosa, porque a pesar de la humedad casposa y persistente de aquella casa humilde, mi abuela presumía de limpieza. Agucé el oído, pero no se escuchaba la lluvia sobre el tejado, sólo los pasos de ella y un tintineo cristalino de la cucharilla revolviendo en el tazón de café... También oí un suspiro. Cuando yo disolvía el azúcar en el tazón de leche, la cuchara rasgueaba la porcelana y este sonido no transmitía alegría, más parecía un susurro. La leche, densa y marfil, mostraba un reborde amarillo, grasa animal que alimentaba, y yo aspiraba su olor tibio azucarado. Luego salimos a la calle entre la lluvia y caminamos por caminos de monte hasta que descendimos a una carretera por donde pasaban los tranvías. Unos tranvías amarillos y embarrados que olían a grasa quemada, con números rojos en sus frontales. De noche, los postes de luz iluminaban cercos amarillentos, rielados por rayitas brillantes. En el interior el tranvía olía a madera húmeda y temblaban los cristales, como si se fueran a romper. En aquellas vidrieras las luces se descomponían en hilillos nerviosos que serpeaban sobre un fondo de vaho. La luz de la madrugada era tan amarilla, tan pálidamente amarilla, que dañaba los ojos. El mar bronco rompía en la orilla de la playa. Habíamos llegado al mediodía y la abuela inmediatamente se había recluido con sus hermanas en la cocina de aquella casa plantada en la linde de un bosque de pinos. Desde el porche se veía la entrada de la ría, verde, azul, negra, y el pequeño puerto carbonero, abajo a la derecha. Se bajaba por un sendero embarrado, entre helechos, por donde me escapé hasta dejarme salpicar por la espuma de las olas. Buscaba a mis primos, pero me encontré a un barquero en un remanso de la pequeña ensenada. El aire circulaba con fragancia de pescado y las redes hedían a algas salitrosas. La barca era de un azul luminoso y la regala estaba pintada de blanco. La vi alejarse con los dos remos como aspas mohosas cortando rebanadas de mar. El barquero me miraba y fumaba una colilla blanca. Luego apareció mi prima con otro chico y corrimos hacia el muelle. Mi prima llevaba una trenza con un lazo blanco de seda y me parecía extraordinario que no tuviese frío en las piernas. Buscábamos cangrejos entre los bloques cenagosos y resbalábamos sobre el verdín: en esto consistía el juego. Las poleas de una grúa chirriaban; también se escuchaban estruendos secos cuando el carbón caía en la bodega del patache, cuya chimenea echaba humo gris y un vago olor a candela húmeda. Los charcos que habían quedado con la lluvia eran negros en el muelle y en ellos brillaba el lacito blanco que saltaba tras la espalda de mi prima. Por la tarde fuimos a coger manzanas; manzanas rojas y pequeñas y amargas. Mordía una y mis dientes se ponían largos y salivaba mucho. Éramos muchos primos y los amigos de algunos de mis primos, y los mayores nos chillaban para que dejáramos de enredar. El padre de mi prima pescaba anguilas en el pozo, eran negras y brillantes y mi prima lloró porque no quería cogerlas; a mí me repugnaban, y la vi llorar y vi sus zapatos embarrados. Aquel padre se comportaba de forma cruel, pero se reía y sus gafas relucían cuando echaba hacia atrás la cabeza para burlarse del miedo de su hija. Tenía las manos en los bolsillos y en mi mano derecha escondía la cinta blanca de mi prima. ¿Por qué una pintura? Andara pensando en un barniz que impregnase todas esas secuencias de un tiempo que debí haber vivido; secuencias que se proyectan sin previa convocatoria, tal que si el proyector loco soltara las imágenes con plena autonomía de decisión. Invierno y humedad; lluvia continuada y, de repente, retazos luminosos de sol, de pleno en una cara, en un paisaje, en los cristales de una galería que da a un maizal con fondo de sauces y castaños que ocultan un río espumoso y de acero. Lo de aquella cinta blanca... Ahora la podía ver extendida a todo lo largo del cuerpo de una mujer. Llevaba un ligero vestido de algodón blanco, con tirantes finos, algo escotado por delante y por detrás. Aquélla tenía una boca amplia, capaz de absorber la resistencia de un hombre. El caso es que estaba cenando frente a mí con algunos familiares, ésa fue la primera impresión que me dio y no la iba a cambiar por cualquier duda juguetona, aquella tarde en la que me había dejado seducir por los juegos de los recuerdos, falsos o verdaderos; juegos románticos, recuerdos agradables en su mayoría, pintados con colores vivos y mojados por la lluvia. No me iba a dejar apartar de mi camino por una duda. Era joven y hermosa, dos cualidades añadidas y fortuitas, que se ofrecía cortés a los otros comensales. El sol había caído hacía un rato y el crepúsculo había tiznado de tonos pastel el trozo de bahía que dominaba desde mi asiento a la mesa, hasta que se interpuso ella en aquel paisaje de finales de julio; su vestido blanco blanqueado por los focos que iluminaban la terraza del restaurante, su sonrisa, sus ojos en proporción a su boca y el negro pelo rizado que le descendía hasta casi la cintura alargando su cuerpo. Pensé que tenía que ser alemana; tampoco estaba dispuesto a cambiar la primera impresión, aunque a la fuerza ahorcaran. Pero resultó ser alemana. Estaba acabando el postre cuando sucedió la aparición, así que la curiosidad obligaba a alargar la cena; café, licor y un habano, entre cuyas volutas seguí observándola. Desde el principio, evidentemente, ella se había dado cuenta de mi curiosidad, no conozco mujer despabilada o torpe que no se dé cuenta de cuando la miran, no se les escapa una. Juega a ser seductora, pensé. Lo estaba consiguiendo con sus acompañantes, un par de matrimonios y los padres de alguno de ellos. Sonreía atendiendo a todos, solicitando la expectación del camarero, gobernando la comanda, influyendo en las conversaciones que se me antojaron afluentes que desembocaban finalmente en el río madre de su palabra. Nos cruzamos la mirada muchas veces durante aquellos minutos en los que quemé el habano y repetí copa, sólo por el placer de ser espectador. Ni la curiosidad más salvaje obligará a una mujer a dar el primer paso, eso pensaba. Acababa de llamar la atención del camarero para que me cobrase cuando ella no tardó en levantarse de su asiento, avanzando hacia mí con su amplia sonrisa, especialmente matizada por la inseguridad del paso que acababa de comenzar; no dejaba de mirarme mientras se dirigía hacia mi posición, manteníamos las miradas. "Me llamo Sabrina", dijo ante mí, extendiéndome una mano delgada y firme, que obligó a que me levantara atolondradamente. "Sí, señorita", creo que dije mientras arrastraba la silla. —Sabrina. Soy una de sus alumnas del curso; claro que hoy es el primer día y es imposible que se haya quedado con todas las caras—. Hablaba con entonación, melodiosamente, segura de su situación de dominio. —Lo siento. —Veo que usted se va a marchar. En realidad me gustaría presentarle a mis padres y hermana. Mi padre es de aquí. Estaríamos encantados de que tomara un café con nosotros. Le ruego me disculpe la osadía. Tomé café con ellos y me reafirmé en que las primeras impresiones son las buenas. También me quedé insomne, pero no habría de importarme porque conocía a Sabrina, entonces mi alumna del curso veraniego de Estética. Era mi alumna de Estética y sería mi amante por una temporada, hasta que desapareció tal cual había aparecido en mi vida una noche de verano al borde del mar, con una sonrisa amplia y aquellos ojos ardientes que huían del reproche. Me enseñó algunas cosas, dentro de la inconsistencia de la influencia de las mujeres de mi vida, a las que he imposibilitado cualquier relación maternal, con lo que he evitado que me ataran en corto y se pudiera establecer al final del camino esa relación comercial en que deviene todo matrimonio que merezca tal nombre. Pienso que en la relación con una mujer acabas devorado por la rutina de la preservación de la especie. Así que con Sabrina también intenté sumergirme en el misterio de la poesía, hasta que ella decidió que bastaba ya de experimentos con voces y mundos del más allá, o del más acá. Espero que saliera de la prueba sin más daños personales, pues no he vuelto a saber de ella, por el momento. Salió sin despedirse; una risa sincera es lo último que puedo recordar de ella, antes de que cerrara la puerta de mi apartamento. Cuando volví a casa aquella noche ya no quedaba rastro de su existencia conmigo, se había llevado la ropa y hasta el perfume de su presencia, dejando una nota pegada en un azulejo de la cocina: Adiós. Sin reproches. Te quiero, de alguna manera. Mi prima, la del lacito, también intentó sujetarme, pero en un sentido universal, quiero decir que ya desde tan temprana edad era un idealista empedernido, incapaz de ver y aceptar el lado granítico de los hechos, así que aquella encantadora jovencita de la cinta blanca, mucho más encantadora con el tiempo que habría de pasar y que yo disfruté, pues se empeñaba en que no fuera tal desastre, que atendiera a la realidad, eso decía, y yo comencé a comprenderla con ese mismo tiempo que pasaba, sin esa realidad no habría hijos, sin ellos no habría sociedad y sin ésta no habría mundo donde los poetas pudiéramos volcar nuestras miserias. Mi prima era entonces puro raciocinio, hoy lo sigue siendo con una combinación de sentimiento explosivo, que con su pan se lo coma su marido, quien por estar en contacto con la realidad es nada menos que ingeniero de caminos, hombre pedestre y eso sí, ilustrado. Mi prima ejerce como maestra, así que la vocación le venía desde las primeras papillas, por los resultados. Con Sabrina gocé de la juventud, lo cual no tiene tanta importancia, pese a ser admitido como valor en alza en esta miserable sociedad de las imágenes, donde la apariencia es la esencia. Con ella gocé también de la espontaneidad y del desinterés egoísta; mira que era dada a las causas humanitarias, pero ahí no radicaba lo profundo del asunto, dado que era desinteresada en los asuntos cotidianos, mismamente haciéndose cargo de una colada o colocando en prioridad el pasar a limpio unos apuntes míos que bien podrían haberse quedado tan sucios como los imaginé. En cuanto a la espontaneidad, decía lo primero que se le venía a la lengua, al menos eso me parecía a mí, pero con la reflexión posterior acababa por caer del árbol de la ignorancia al darme cuenta que la tal afirmación espontánea era en realidad una anticipación inexplicable, con lo cual o bien era adivina o más bien en pocas jornadas me caló, conociéndome como si fuera una sosia de mí mismo. Amaba la poesía como yo, pero como creo que la aman ellas, por estética, obviando de algún modo lo filosófico, porque, yo me pregunto, cómo puede una chica joven concebir la autodestrucción, bien porque el ser no es el que es, bien porque la cazalla ataca directamente al hígado y al cerebro. Que no la eché de menos sería mentir, y la mentira suena hueca en la boca de un profesor de Estética que ha tenido que soportar la dictadura de los energúmenos y ahora la del feísmo mediocre. La echo de menos, así que estoy dispuesto a buscarla y lo único sensato que se me ha ocurrido para comenzar el trabajo, que considero arduo, es el redactar estas notas llenas de nostalgia por un vestido blanco de algodón, ligero y escotado, que me recordaba un lazo de seda blanco. Tuvo que ser mi prima quien me diera una vez una pista, sólo una y una sola vez. Ya creo haber dicho que mi prima no tenía una cabeza de caballo precisamente, no representaba las fuerzas de lo oscuro, eso creía hasta esa vez. Ellas habían hecho buena relación fraternal mientras duró nuestra relación, suele suceder con ellas si no hay pasión de por medio. Me dijo mi prima: "Sabrina ha vuelto a Alemania". Con sus padres, los de Sabrina, no tenía camino que andar, pues desde un principio habían desaprobado nuestra relación y se habían opuesto a ella con todas las armas del matriarcado. El padre me respeta porque soy un profesor respetable; la madre me odia porque doblo con creces la edad de su hija, con todos los riesgos de viudedad e hijos deformes que tal circunstancia puede acarrear si a la fogosidad espiritual se une la pasión de cintura para abajo. Me repitió mi prima: "Está en Alemania", pero desde entonces no ha vuelto a insistir en el tema ni me ha querido dar detalles que, por mi cuenta, tampoco se los he pedido. Sabrina está en Alemania, ya lo sé y estéticamente no es correcto correr a molestarla si ella se fue con una sonrisa y me escribió que, de alguna forma, ella me quería. Sería como estropear una buena comida con un mal postre, desproporcionado en azúcar. Hoy hace un mes que recibí un paquete de Alemania, remitido por Sabrina. No lo he abierto. Descansa en el fondo del armario de mi dormitorio desde su llegada, está pulcramente embalado con duro papel verde, así como es pulcra su letra menuda con mi nombre y dirección, y los sellos son bonitos. Mi prima me preguntó hace dos semanas, muy de pasada durante una conversación sobre asuntos domésticos en la que estaba presente su racionalista esposo, si no había recibido algo. Levanté los hombros y ella siguió hablando de sus presuntos problemas en el instituto. Hoy he podido soñar que en un lluvioso amanecer de noviembre me monté en un tranvía amarillo y que al final de aquel pesado viaje que se prolongó en un autobús gris me esperaba mi prima en una playa. La misma ensoñación que tuve en un atardecer de julio, momentos antes de que Sabrina, tan hermosa, se diera a conocer como una de mis alumnas de Estética, dejándome intuir la estética de sus curvas y el goce de un cuerpo, el suyo, por el que sentí pasión. No puedo ser el poeta que pueda surgir del agua del mar después de haberse ahogado, tirándome del pelo para escapar del infierno, y me conformo. Me queda el recuerdo de su cuerpo joven y el aroma de sus efluvios, dado que no quiso traspasar conmigo la barrera de la cordura y tratar de vivir en la otra realidad que está por debajo, o por encima, de la banda media de la vida de cada cual, en la que apreciamos los colores y los sabores tal cual, en la que reímos y sufrimos frente a la pulsión inmediata de lo cotidiano. Cuando éramos niños, cuando veíamos y jugábamos con un caracol, mi prima y yo veíamos en él a un enano babeante y silencioso al que podíamos seguir para encontrar los misterios del bosque. Sabrina veía un caracol y le encantaba comérselos con tomate. Ahora también a mi prima le gusta prepararlos con alguna salsa. Su compañero ni se inmuta cuando le hago ver que las carreteras sirven, entre otras cosas detestables, para aplastarlos con las ruedas de los autos, quedando plaff como manchitas verdigrisáceas. Sé que en el paquete está el ligero vestido de algodón blanco, y que no está el cuerpo de Sabrina. En un sobre ajado, junto al paquete, guardo la cinta de seda blanca.