Mensaje desde la eternidad

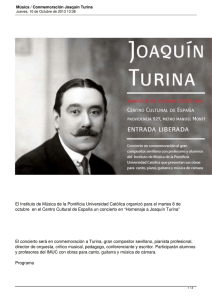

Anuncio