El inútil de la familia

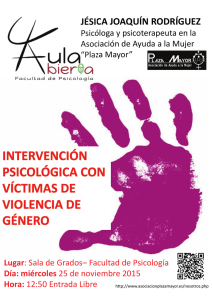

Anuncio